合宿免許について知りたいんだけど。今いちどんなものかわからないんだよね。

以上のような合宿免許の仕組みや取得までの流れをお伝えします。

運転免許は車を運転する上で必要不可欠となるもの。その際に、免許を取る場合に直接試験会場に受けに行く場合と教習所に通う方法の2種類がある。

※詳しくは【運転免許証を取得する2つの方法と費用を安く済ませる裏技(コツ)】を参考に。

その教習所に通う内の一つに合宿免許がありますが…これから取得をと言う方にとっては、名前くらいは何となく聞いた事があるもののそれ以外は今いちといった方も中にはいる事でしょう。

過去私も免許取得前は同じように思ったことがあります。

実際に私も知識のない頃は合宿免許という存在をよく知りませんでした。ですが、実際に調べていく中で仕組みや流れについて学びました。

この記事では、『免許取得を考えてるけど一般的な方法以外にも合宿免許がどういったものか知っておきたい。』こんな方向けに詳しく解説していきます。

✅通常の免許との違い

✅取得までの流れ

✅申し込み方法

合宿免許は最短で免許取得ができるのが特徴

合宿免許は、泊まり込みをしながら教習を行う方法のこと。

最短で免許取得ができるのが特徴で、『免許取得は考えているけど、教習所に長く通う時間がない。』こんな方にお勧めの方法です。

どうして最短で免許取得までができるの。

一日の教習できる時間が長くできるからだね。

よくある教習所だと

・一日の教習できる時間が決まっている

・予約が埋まってる日は教習できない

こういった理由から教習所卒業から免許取得までの期間が長くなりがちです。

目安は3~4か月(90~120日くらい)。

ですが合宿免許の場合は一日の時間内で教習できるギリギリまで受けられるので、最短13日程度で免許取得までができます。

しかも合宿中は宿泊施設に泊まりながら教習が受けることができます。

泊まり込みで行うから期間が短い

本来であれば教習所に通いながら教習となった

場合、自宅からその都度通う必要があります。

また教習となった場合一日に出来る回数も決まっているので、最低でも2~3ヶ月かかるのが一般的です。

ですが、合宿免許を活用すると

・一日の限界まで受けられる

と言う事で教習を受けられる時間が増える=卒業までの期間が短くなる。

本来であれば卒業までに数ヶ月かかる場合がありますが…

合宿免許の場合は最短13日で終わります。

実地試験が免除になるので楽

また、実地試験を受ける必要が無いという

ことも上げられます。

技能試験自体は全員ではなく選抜された人が学科試験後に行います。

技能試験=正しく運転できているか

どうかを見ることですね。

試験の後にまで運転したくない人は合宿免許がおすすめですね。

合宿免許で運転免許取得までの流れ(8ステップ)

ここからは合宿で運転免許取得までの流れです。

どのような入校して卒業までするのかを

ステップ事に見ます。

流れとしては以下8つのステップに分けられますね。

STEP2:技能教習・学科教習を学ぶ

STEP3:学科試験と仮免許の技能試験

STEP4:第2段階の技能学習・学科講習

STEP5:卒業検定

STEP6:教習所の卒業

STEP7:運転免許センターで学科試験

STEP8:免許の取得

STEP1:教習所に入校

まず教習所に入校することから始めましょう。

入校しないとそもそも始めることができません。

入校する場合は、最寄りの教習所や行きたい教習所に直接行って申し込む。全国の教習所を紹介しているサイトから教習所を探して申し込む。いずれかの方法でできます。

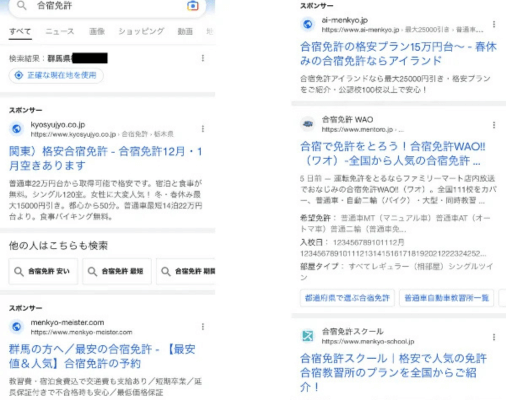

ちなみに検索する場合は

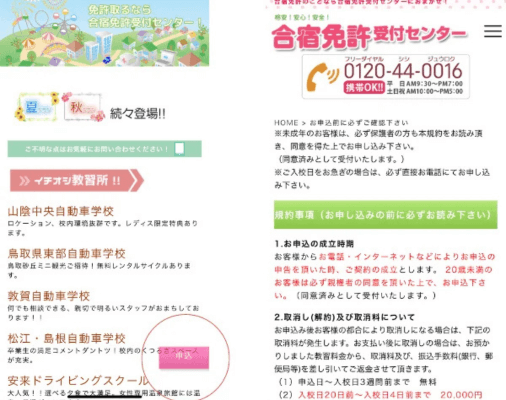

②合宿免許受付センターのページに飛んで探す

2つの方法で簡単に出来ます。

合宿免許で検索をかける

合宿免許で検索をかけると、自分の住んでる県

又は近くの県で合宿免許が調べやすくなります。

更に厳選する場合は、正確な現在地を使用すればOKです。

合宿免許受付センターのページに飛んで探す

もう一つは合宿免許受付センターのページに飛んで探すことです。

合宿免許受付センターは合宿免許に特化した教習所が見つかる会社。直接ページから調べれば登録されている全国の教習所がわかります。

手っ取り早く探すならこの方法が最適ですね。

STEP2:技能教習・学科教習を学ぶ

2つ目は技能教習・学科教習を学ぶことです。

入校してまず最初にやることは、技能教習・学科教習。この2つはとても大切なことで、公道を安全に走行する上で必要不可欠です。

ちなみに仮免許取得までは公道に出る

ことはできません。

技能と学科を学ぶ⇒仮免許試験⇒仮免許取得

⇒公道運転という流れです。

なので、初めは運転に関する知識を身に着けつつ

教習所内のコースを走り運転技術を身につけましょう。

ここまでが第一段階の技能学習・学科講習です。

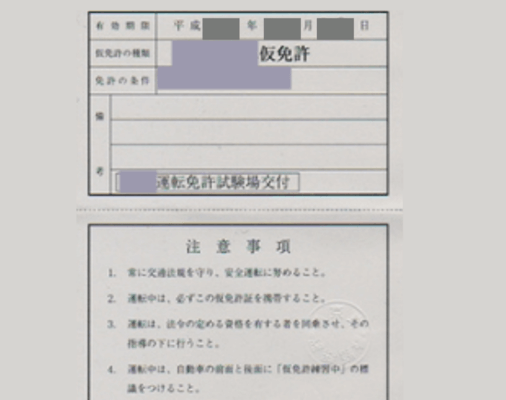

STEP3:学科試験と仮免許の技能試験

3つ目は学科試験と仮免許の技能試験です。

第一段階の技能学習・学科講習をある程度済ませると、仮免許取得に必要な試験があります。

それが学科試験と仮免許の技能試験です。

技能試験は学んだことの内容。一般的な運転や

S字カーブなど。決められた項目を実践します。

両方を合格出来れば仮免許が発行されます。

仮免許の学科や技能試験は【【仮免許】の学科試験・技能試験の内容と合格率をあげる為のコツ】でまとめているので参考にしてみてください。

STEP4:第2段階の技能学習・学科講習

4つ目は技能学習・学科講習です。

仮免許取得後は第2段階に入ることが出来るので、1段階目同様に技能学習・学科講習を学びます。

第1段階とは何が違うの?

公道走行ができるようになることだね。

基本的に第1段階までは場内教習までしか許可されていないので、公道走行は出来ません。ですが、第2段階では仮免許と呼ばれる条件付きで公道走行ができるものが発行されます。

公道を実際に走行することで、自身の運転

スキルを学ぶことができます。

※ただし仮免許には有効期限があるので、事前に把握が必要。詳しくは【仮免許を取得する2つの絶対条件と”初心者が忘れがちな利用期限”】を参考に。

STEP5:卒業検定

5つ目は卒業検定を受けることです。

卒業検定は教習所でやる最後の試験ですね。いくつかの項目があり、減点式で試験を行います。合格点に達しないと再試験になります。

難易度は教習所で変わりますが、普通の教習よりは合宿免許の方が比較的合格しやすい。

卒業検定の内容に関しては【卒業検定(教習所)の流れや減点方法。受かるためのコツ】でまとめているので参考にしてみてください。

STEP6:教習所の卒業

6つ目は教習所の卒業です。

卒業検定に無事合格すると教習所の

卒業となります。

これで晴れて免許が

と思いがちだけど、卒業しただけじゃ免許は貰えないんだよね。

卒業=免許貰えると勘違いしがちですが、免許を取得するにはもうひとつクリアする必要があります。

なので、卒業をしても免許取得とはなりません。

STEP7:運転免許センターで学科試験

7つ目は運転免許センターで学科試験を

受けることです。

上記で言ったクリアするものが学科試験ですね。

教習所で発行される卒業証明書を持った状態で免許センターへ行き、免許センターへ行く⇒学科試験となります。

最後の試験に合格することで初めて

免許の取得となります。

STEP8:免許の取得

8つ目は免許の取得です。

学科試験⇒合格⇒免許取得。

取得した免許は、現住所の都道府県で発行となります。

以上の8ステップが免許取得までの流れです。

これから合宿免許で免許取得を検討している方は、是非とも覚えてみてくださいね。

合宿免許の申し込み方法について

最後に申し込み方法ってどうやるの?という方向けに。合わせてカンタンな流れも紹介します。

合宿免許に参加したい日程を決める

まず、申し込む前にいつ頃参加したいのかを決めます。と言っても夏季休暇や冬季休暇が多いと思いますが…

特定の休暇は学生にも人気なので

・7~9月

繁忙期の時期には遅くても3ヶ月以前から予約がベストです。

条件を絞る

日程が決まったら自分に合うような条件を

搾っていきましょう。

例えば

・教習プラン

・宿泊場所など。

条件に合わせて選ぶことが出来ます。

特に表面に関しては教習所によって大きく

変わるのでしっかりと確認しましょう。

申し込み

絞り込むことが出来たら自分の条件にあった

教習所を見つけて申し込みとなります。

たとえば合宿免許受付センターを参考にすれば、

以下の申し込み欄から申し込むことができます。

申し込みはタイミングにもよりますが、早く出来れば早期予約割引を受けることも出来ます。

そんな申し込み方法は

・サイトから申し込む2つがあります。

申し込み完了後は入校書類一式が届く⇒書類準備⇒費用の振込み⇒指定の日付に現地に行く(手続き)⇒入所となります。

ここまでが申し込み方法になります。

申し込み自体も簡単に出来るので、入校に向けてまずは申し込むところから始めましょう。

合宿免許の基本を理解してこれからに生かそう!

以上、車の合宿免許の仕組みと免許取得までの流れを解説しました。

今回の記事のおさらいです。

実地試験が免除になること

STEP2:技能教習・学科教習を学ぶ

STEP3:学科試験と仮免許の技能試験

STEP4:第2段階の技能学習・学科講習

STEP5:卒業検定

STEP6:教習所の卒業

STEP7:運転免許センターで学科試験

STEP8:免許の取得

条件を絞る

申し込み

合宿免許は、基本的な教習の流れとしては同じですが、通常の教習に比べて早く免許を取れるのが特徴です。

なので、もしこれから免許取得を検討中もしくは早く免許を取りたい。こんな方は最短13日で取得できる合宿免許を1つの選択肢として覚えておきましょう。