タイヤ交換は自分で出来るって聞いたけど。どうやって交換するの?自宅でもできるの?

このような悩みはありませんか?

タイヤ交換に関しては車を所有している方なら一度は考える事で…

・自分でやって失敗するのが怖い

等の理由から中々実践できずに躊躇する事が多いでしょう。

ですが、交換時の注意点ややり方の手順など。ちょっとした知識を付ける事で自分でも交換が出来るようになります。

誰でも初めはできないのは当たり前。知識を得た上で

実践するかどうかで変わります。

今日は、注意点を元に自宅でもできるタイヤ交換のやり方をお伝えします。

タイヤ交換は自分でやれば時間もお金も節約になる

まずタイヤ交換を自分でやるメリットと

言えば時間やお金の節約になる事。

本来であれば車屋さんに依頼すると

・自分の都合で交換できるとは限らない。

など。自分の都合に合わせて必ずしも終わらないのが現状です。

理由は簡単で工賃は作業者に対しての作業料。

時間は込み具合によって大きく変わる為。

逆に自分で作業ができれば時間やお金の節約になるという訳です!

車屋さんの決めた日時や時間に合わせる必要がない

例えば、タイヤ交換が必要になって、車屋さんに行くとするよね?

うんうん。

でも大型連休もしくは休みに入って、車屋さんが休みでタイヤ交換の依頼ができない…こんな経験って一度はあるよね?

あるある。交換をお願いしたい時に限って休みでできないんだよね…

通常車屋さんに依頼する場合、

事前予約。

もしくは混雑状況によって、車屋さんの決めた日時に合わせる必要があります。

そのため、場合によっては時間が合わずに

交換ができない…なんて事も少なくありません。

これがもしDIY(自分)で交換をするとなった場合、時間調整が可能なので自分の都合で交換する事が出来ます。

工賃がかからないので節約になる

また、自分でできれば工賃の方もかかりません。

本来タイヤを組んでもらうだけでも安くても1万弱かかってしまいます。

これにプラスして交換もしてもらうと、

2000円弱工賃がかかる事になります…

(例)料金1万+工賃2000円=12000円

ですが、自分で交換をする事ができれば、本来2000円かかる交換費用がタダになります。

結果、タイヤさえ組んでもらえば

交換するだけで追加の料金がかかりません。

手間がかかるのは空気圧調整やタイヤの運搬

と言うようにメリットもある中で、

デメリットももちろん存在します。

それが

・タイヤの運搬です。

空気圧調整

タイヤの空気圧は、一定の期間を開けて放置して

しまうと自然と空気が抜ける傾向にあります。

この時、家庭で空気圧調整ができる

エアコンプレッサーがあればいいですが…

なかなか家庭で持っている

方って少ないですよね…

その場合、交換後にガソリンスタンドなどに

行く必要があります。

ただ、近年ではコードレスの空気入れもあるので、

事前に持っておけば自宅でも簡単にできます。

手軽に使いたいなら【スマート空気入れ】が使いやすくておすすめです。

タイヤの運搬

また、交換のたびに必要になってくるのは

何といってもタイヤの運搬です。

夏用と冬用でタイヤを分けている方の場合、装着しているタイヤとは別に交換するタイヤを用意する必要があります。

13インチや14インチなど比較的軽いものなら問題ないですが…

17インチや18インチサイズなどの大きいものになってしまうと1つが重いので運ぶだけでも手間がかかってしまいます。

ですがその分工賃が掛からないので、手間だけで済むなら自分で交換をした方がお勧めですね。

合わせて注意点について知っておくと交換がスムーズに!

また、合わせて注意点について知っておくと交換がスムーズに行えます。

内容としては

・タイヤが浮いた状態で増し締めはしない

・ナットを締め付ける場合は必ず対角線に

・締め付けは均等に徐々に力を込めて

タイヤを付ける場合は傾けて取り付けない

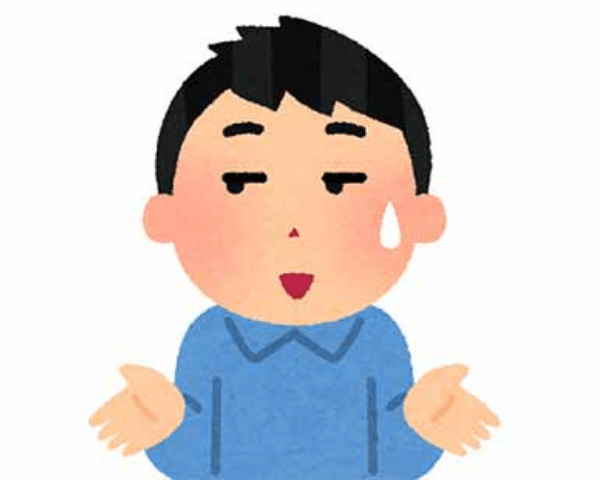

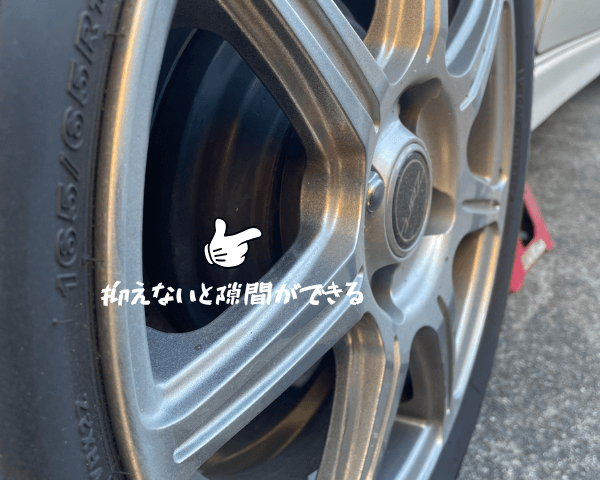

1つ目としてタイヤを付ける場合は傾けて取り付けないと言う事。

初心者の方に意外と多い傾向ですが…

ブレーキローターとホイールの面が水平に合わない状態で取り付ける方がいます。

ホイールを適当に押さえつけた状態でナットを締めこむとなる状態ですね。

この場合、①のように上から見ると固定されているように見えますが…

②の横から見た場合は下側に隙間ができてしまいます。

隙間ができると走行中にハンドル制御が効かなくなったり、走行中にタイヤが外れるなどの危険があります。

それを防ぐために、

この方法を実践する事で、ローター面と

ホイール面が均等に水平になります。

危険を防ぐためにも必ず実行しましょう。

タイヤが浮いた状態で増し締めはしない

2つ目はタイヤが浮いた状態で増し締めはしない事。

タイヤが浮いた状態だと増し締めをしようとすると空転してしまうので、手で締め付ける。もしくはクロスレンチなどで軽く締め付ける程度にとどめておきましょう。

ナットを締め付ける場合は必ず対角線に

3つ目はナットを締め付ける場合は必ず対角線にする事。

例えば①から始めたら②⇒③⇒④

④から始めたら③⇒②⇒①と言うように対角線上で締め付ける事が大切です。

どうして対角線上で締め付ける必要があるの?

理由は簡単で、対角線上に締めつける事で浮いた状態で締めてしまうことを防ぐためだね。

偏った状態で締め付けると、対角線上に締めた時に比べて力の入れ具合にバラつきができるため浮きやすくなります。

それを防ぐ名目として、普段から対角線上に締め

付ける事で浮きになる危険性を防ぐ事ができます。

締め付けは均等に徐々に力を込めて

4つ目として、締め付けは均等に徐々に力を込めて行う事。

いきなり力を込めて締め付けるのではなく…

締め付けは均等に徐々に力を込めて行う事が大切です。

理由はナットがなめ切るのを防ぐため。

本来は、ハブボルトのネジ山に合わせて

ナットを時計回りに回して締め付けるのが一般的。

当然締め付けると言う事はボルト側にもナット側にも負担がかかる訳で…

力加減によって伝わる負荷も大きく変わります。

そのため、いきなり一か所を一気に締め付けると

力が加わりすぎてなめ切る危険があると言う事です。

それを防ぐために

実際にタイヤ交換のやり方を確認してみよう

次は実際にタイヤ交換のやり方について見ていきましょう。

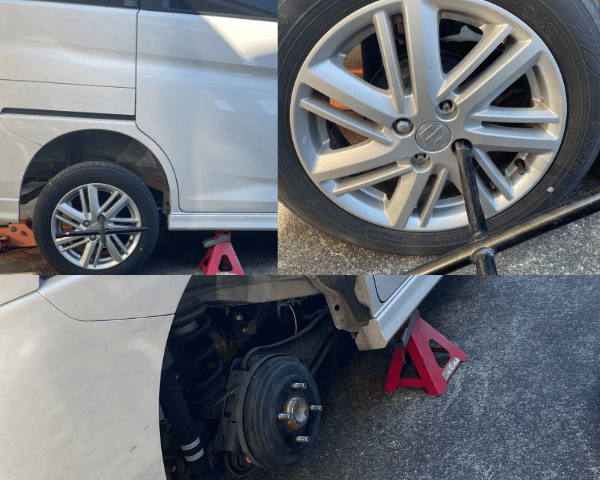

今回はソリオを使って、フロント⇒リアの順で手順を解説していきます。

使う工具は

トルクレンチもあれば尚可です。

それでは手順を見ていきましょう。

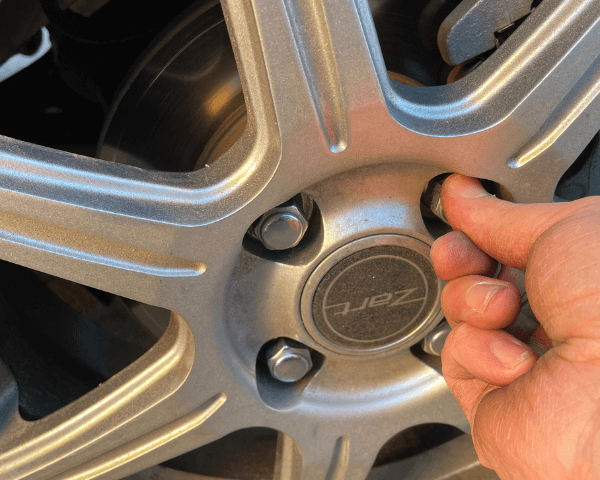

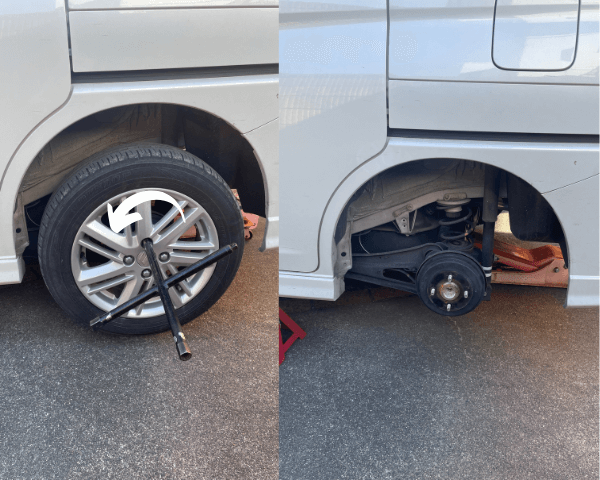

着地した状態でナットを緩める

まず、着地した状態でナットを

緩める事から始めましょう。

緩める場合はクロスレンチもしくはスピンナーハンドル。

今回は力を掛けやすいスピンナーハンドルを使用。

前後4方向でそれぞれナットを緩めておきましょう。

この際に、スピンナーハンドルを足で踏みつけて緩めるのはやめましょう。ナットやハブボルトの破損の原因につながります。

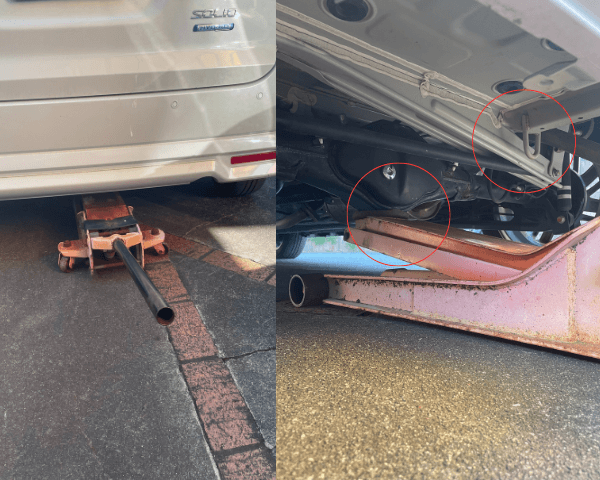

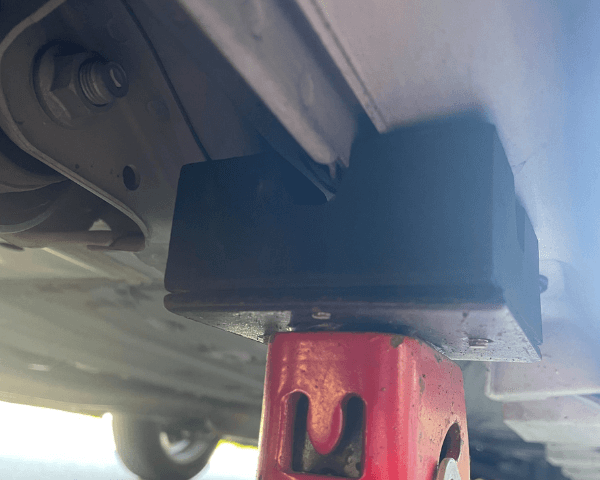

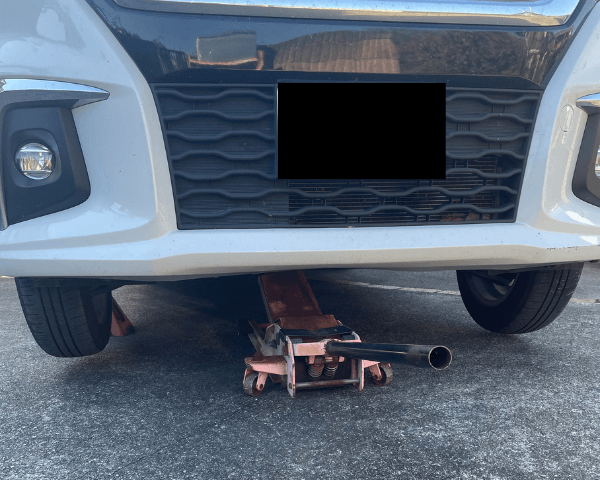

車体を上げる(リア)

緩める事ができたら次は車体を

ジャッキで上げていきます。

リアのジャッキアップポイントは車種によって変わる場合がありますが、今回のソリオの場合は赤〇部分。

※今回は四駆のソリオなので画像の位置に掛けますが、二駆の場合は設定がないので上のフック部分となります。

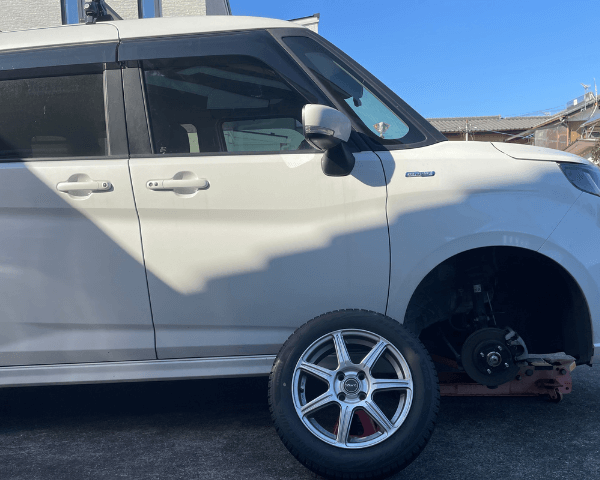

ウマをかける

車体が上がったら左右のウマをかけます。

ウマの位置は左右の切り欠きの部分(凹)。

間違った場所にかませることはボディーが歪んでしまう原因になります。

もしウマがない場合には、使わないタイヤ

などを下に敷いておくと良いでしょう。

ナットを緩めてタイヤを外す

ウマをセットする事ができたら

ナットを緩めタイヤを外していきます。

緩める場合はクロスレンチを使うと

クルッと素早く作業ができます。

その際の位置は反時計回り。

片側が終わったら反対側も同じように取り外しましょう。

・ナットを4本外す

・タイヤを外す

タイヤを入れ替える

タイヤを外すことができたら用意したタイヤに交換しますが、その前に注意点があります。

タイヤには〇〇と書かれたパターン

(向き)が決められたタイヤも存在します。

そのため逆向きに取り付けると

制動性能・排水性能(ウエットグリップ性能)

など総合的にパフォーマンスが低下しますので取り付けには注意しましょう。

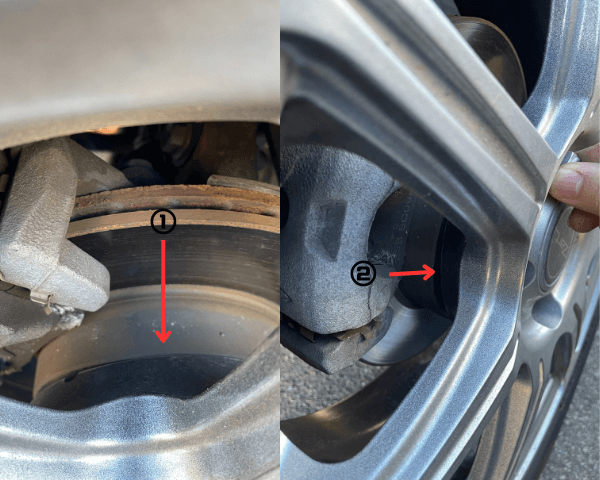

タイヤを抑えながらナットをはめ込む

取り付けが出来たら交換用のタイヤを

はめ込む工程に入ります。

初めは画像のように上側を片手で押さえ、下側を足を使って固定しながら手締めでナットを回していきましょう。

そのままナットをはめ込むのじゃダメなの?

そのままやると隙間ができて固定ができないんだよね。

こんな感じに↓

気づかずにそのまま取り付ければ走行中に事故になる危険性もあります。

そのため、上側を片手で押さえながら下側を足を使って固定しながら手締めでナットを回すのが最適と言えます。

その後は2か所を対角になるように手締めでナットを固定。

残りの2か所はクロスレンチで

締め付けておきましょう。

リアのジャッキ・スタンドを下げてフロントの車体を上げる

リアのジャッキ・スタンドは下げて

フロントの車体を上げていきましょう。

フロント側にもジャッキポイントがありますが…

もし見つからない場合には硬いフレームに当ててあげましょう。

車体を上げた後はジャッキスタンドの設置も忘れずに。

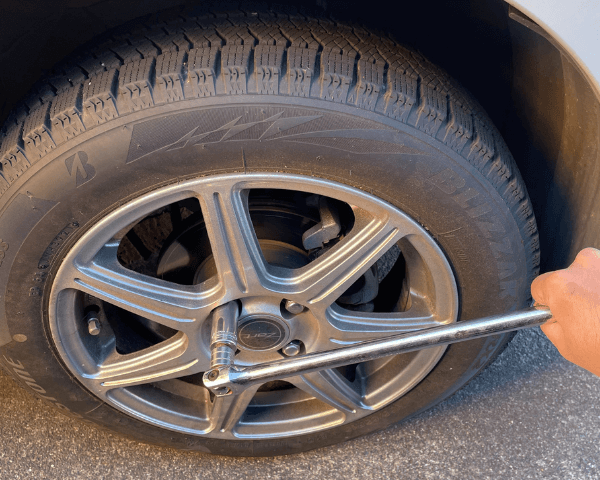

クロスレンチを使ってナットを緩める

クロスレンチを使ってナットを

緩めていきましょう。

やり方はリアの時同様に反時計回りに回すだけ。

タイヤを外して新しいのと替える

タイヤを外して新しいのと替えていきましょう。

今回は夏タイヤから冬タイヤ

への交換となります。

装着したタイヤを仮締めする

リア同様に装着したタイヤを仮締めしていきましょう。

手順としては

⓶クロスレンチで全体を仮締め

片側が出来たら反対側も同じようにように。

タイヤを着地させてスピンナーハンドルで本締めする

浮いたままでは本締めができないので必ず

・ジャッキを下げる

それぞれ手順を踏んだ上でスピンナー

ハンドルで本締めとなります。

といってもいきなり本締めするのではなく、

対角線になるように力を均等で締め付けるのが先。

※いきなり締め付けるとナットが舐め

切りやすくなるので危険です。

今回はスピンナーハンドルで完全に締め付けまで完了させますが…

スピンナーハンドルだけではちゃんと締め付けができるか不安。走行中にタイヤが外れたらどうしよう。

こんな方には増し締めとしてトルクレンチを使うのがおすすめです。

トルクレンチは名前の通りトルクを掛けるための工具で、事前に設定したトルクに合わせる事でタイヤが途中で外れる危険を防げます。

トルクレンチの使い方については以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

タイヤ交換後にやっておく事

このように、手順通りにやる事で自宅でタイヤ交換を終わらせる事ができます。

ここからは交換後にやる事。

交換作業と一緒にやっておく事でタイヤが

元で起こる危険回避に役立ちます。

走行前のタイヤのガタを見る

試走行をする前にタイヤを揺らし

ガタの確認をしましょう。

走行前に確認をする事で走行中に

タイヤが外れるのを防ぐ事ができます。

また、タイヤを触る事で空気圧の大体の

硬さが点検できます。

走行中の点検

事前点検で問題がなければ、

実際に走行して確認をしましょう。

確認内容は

②空気圧の漏れの確認

③タイヤのガタです。

| ハンドルのブレ | 走行した時にハンドルが左右どちらかにもっていかれないか確認しましょう。ハンドルがもっていかれる場合は、アライメントのずれやタイヤの装着があまい場合になります。 |

| 空気圧の漏れの確認 | タイヤの空気圧が漏れていないか確認しましょう。空気圧が減ると、ハンドルをもっていかれたりタイヤが滑りやすくなってしまいます。悪化するとパンクの原因にもなるので、点検する際には見落としのないようにしましょう。 |

| タイヤのガタ | 走行前にきちんと点検すれば問題が起きることはありませんが、念のためガタの点検をもう一度しましょう。走行中にガタがでてしまうと、最悪の場合タイヤが外れてしまう原因にもなってしまいます。 |

最悪の事態にならない為にも交換後の

点検はしっかりとしましょう。

記事のまとめ

以上、車のタイヤ交換の方法についてご紹介させていただきました。

車体を上げる(リア)

ウマをかける

ナットを緩めてタイヤを外す

タイヤを入れ替える

タイヤを抑えながらナットをはめ込む

リアのジャッキ・スタンドを下げてフロントの車体を上げる

クロスレンチを使ってナットを緩める

タイヤを外して新しいのと替える

装着したタイヤを仮締めする

タイヤを着地させてスピンナーハンドルで本締めする

タイヤ交換は自分でやる事で知識が付くだけでなく

・交換のたびに毎回かかる2000円弱の費用を抑えることができます。

手順通りやれば交換も20分程度で完了するので、自分で交換する際には手順通り実践してみてください。![]()