ヒューズ電源から細線で電源を取りたいんだけど。ヒューズ電源と接続コネクター(3328)を組み合わせて細線に変換できるって本当?どうやって繋げればいいの?実際のやり方は?

このような悩みはありませんか?

通常

・接続コネクター(3328)はコネクター同士を繋げる事で電気の導通ができるパーツ

どちらも単体では使えませんが、上手く組み合わせが出来れば配線太さを0.75⇒0.2Sqに変換して繋げることができるようになります。

ただいきなりやろうと思っても、やり方がわからないと実践しようがありませんよね?

そこで今回の記事では、手順を元にヒューズ電源と接続コネクター(3328)を繋ぐやり方をご紹介していきます。

まず初めに

取り付ける場合には配線を加工する必要がある

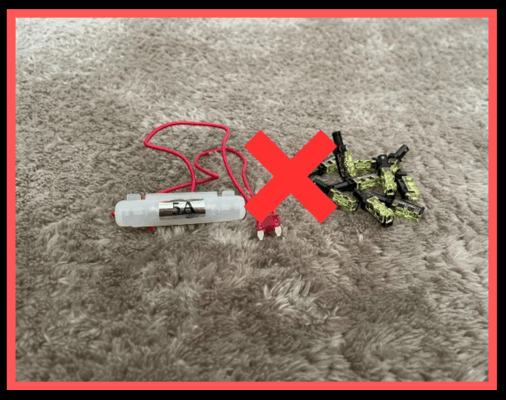

ヒューズ電源と接続コネクター(3328)をそのまま取り付けることはできない

まず前提として、ヒューズ電源と接続コネクター(3328)をそのまま取り付けることはできません。

理由として対応する配線の太さが異なるため。

というのも、一般的に配線は

・0.5

0.75sqなど。

種類によっていくつかあります。

そのうち0.2なら0.2sq。0.5なら0.5sqというように同じ太さ同士を繋げるのが基本。

もちろん無理やり繋げようと思えば繋げられないことはありませんが、過電流の関係で配線が燃える危険もあるので安全性を確保する目的で範囲内の太さで繋げる必要があります。

※容量の限界については【車の配線に流せる電流容量の限界と電流値(アンペア)を求める計算式】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

取り付ける場合には配線を加工する必要がある

とはいえ、上記でも言ったようにそのままでは繋げられない訳で…

繋げるためには範囲内で合わせる必要がある。

ならどうすれば?と言った時に

役立つのが配線の加工です。

そのまま繋げようと思えば0.75⇒0.2になるので繋げることは出来ませんが、中間に【ギボシ端子】を入れる事で解決できます。

中間にギボシ端子を繋げることで、配線の

サイズを徐々に細くすることが出来ます。

配線どうしのつなぎ方については、以下で手順をまとめているので参考にしてみてください。

ヒューズ電源×接続コネクター(3328)を組み合わせた繋げ方

それでは実際に、ヒューズ電源×接続コネクター

(3328)を組み合わせた繋げ方を見てみましょう。

今回使用する物は以下6つ

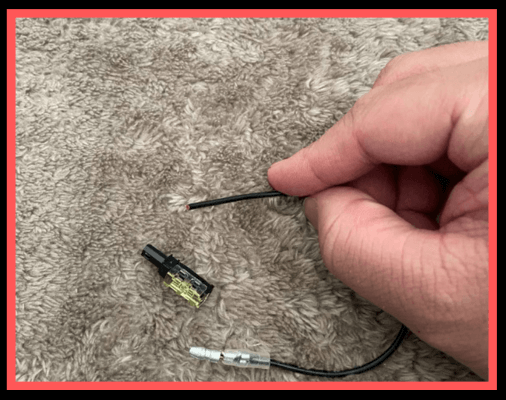

STEP1:ヒューズ電源側につなげる用の配線を作る

初めにヒューズ電源側につなげる用の

配線を作っていきましょう。

ヒューズ電源には既にメスのギボシ端子がついているので、作るのはオス型の端子です。

やり方としては

③むき出しの銅線をよじってまとめる

④ギボシ端子をかしめる

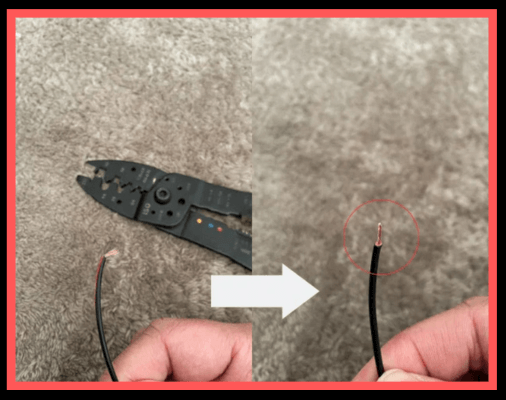

配線の被覆を剥く

配線の被覆は電工ペンチのspと

記載がある箇所で剥きます。

0.5sqの位置で挟み込んだ状態で

配線を手前に引っ張るだけ。

むき出し銅線をよじってまとめる

被覆が剥けたら銅線をよじって

まとめておきましょう。

事前によじる理由としては電気の流れを良くするため。

銅線がバラけた状態でかしめると後々接触不良の原因になるので、やる場合には必ずかしめることを忘れずにしましょう。

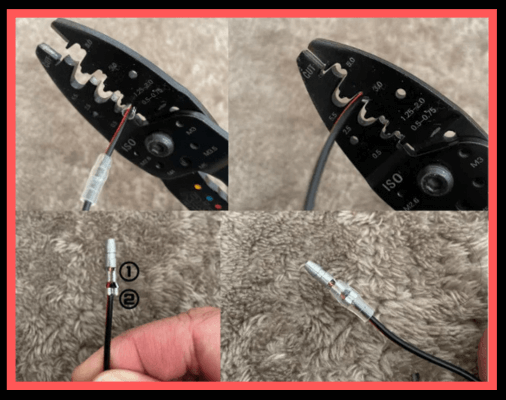

ギボシ端子をかしめる

あとはギボシ端子をかしめるだけです。

かしめる場合はsq表記の上にある機能で

サイズに合わせて挟み込みます。

例えば①の少し小さい爪なら0.5の位置。②の大きい爪なら3.0に合わせて挟み込む。

正しくかしめられれば抜けることは無いので手順通りにやりましょう。

STEP2:細線側に繋げる配線を作る

ここでは細線側に繋げる配線を作ります。

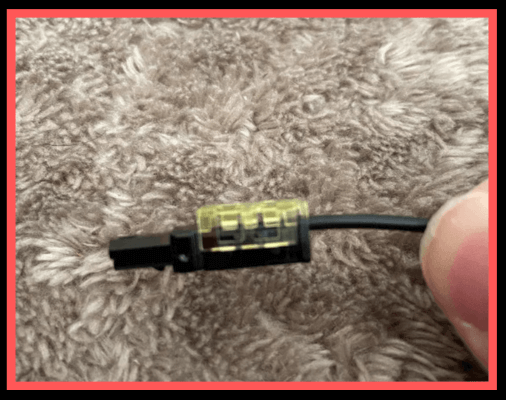

使うパーツは接続コネクター3328。

0.2〜0.5sqまで対応しているので、

細線用と太線用で2本分作ります。

手順としては

②ペンチで挟み込んで固定する

③細線も同じ手順で作る

接続コネクターの穴から配線を通す

接続コネクター中央の穴から配線を奥まで通しましょう。

※途中で止めてしまうと抜けやすくなるため。

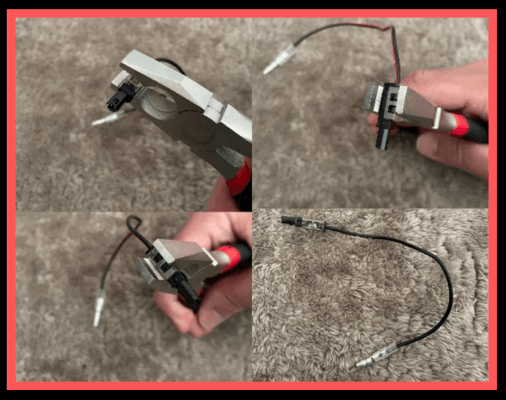

ペンチで挟み込んで固定する

奥まで通せたらペンチで挟み込んで

固定していきます。

目安としてはカチッと音がするまで

挟み込んだら固定された合図です。

細線も同じ手順で作る

あとは同じ要領で細線側も

作っていきましょう。

②ペンチで挟み込んで固定す

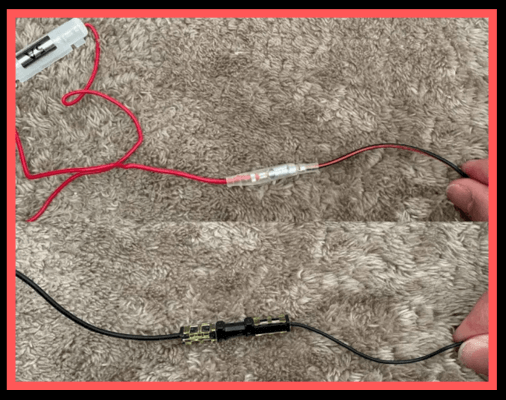

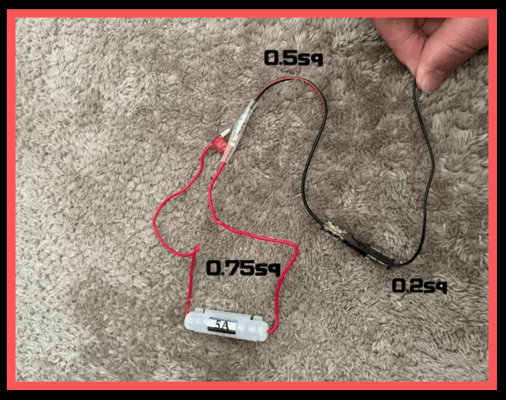

STEP3:最後に配線同士をつなげて完成

配線が作れたら最後に配線同士を

つなげていきましょう。

太線側。

ヒューズ電源0.75sqから0.5sqに

変換するのにギボシ端子を。

さらに細線(0.2sq)に変換したい場合には、ギボシ端子0.5sp+接続コネクター3328で繋げます。

まとめると、ヒューズ電源⇒ギボシ端子⇒接続コネクター3328の順で繋げると細線の電装品を簡単に作動させることができる。

手順通りに繋げる事が出来れば完了となります。

お疲れ様でした。

作業自体はだいたい1〜2分。慣れていない

方でも5分程度で完了できます。

手順通りにやれば簡単に出来るので、作業に合わせて使い分けてみてください。

自分でカスタムできればこんな事ができる

カスタムの選択肢が増える

ヒューズの種類に応じて電源確保ができる

まずヒューズの種類に応じて電源確保ができる。

ヒューズと一言で言っても

・10A、15A、20A

といったようにいくつか種類があります。

そこでヒューズ電源を車に合わせて使い分ければ、形状はもちろんのこと。電源に合わせて役立てる事ができます。

カスタムの選択肢が増える

また、0.75⇒0.2sq(太線から細線)に

変換することでカスタムの選択肢も増えます。

特に電装品は細線を使う事が多いので、

簡単に変換が出来れば電源確保もスムーズにできます。

たとえば

どちらも細線を使うことが多く、また電源用の配線も2種類とその都度探して取るのが手間。

ですがヒューズボックスから電源が取れるようになれば、自分で取り付ける場合でも簡単にできるようになります。

使い方次第で便利な方法なので、やり方を覚えてこれからに活かしましょう。

記事のまとめ

以上、ヒューズ電源×接続コネクター(3328)を合わせた繋げ方を解説しました。

今回の記事のおさらいです。

取り付ける場合には配線を加工する必要がある

STEP2:細線側に繋げる配線を作る

STEP3:最後に配線同士をつなげよう

記事でもわかるようにお互いをそのままつなげる事はできませんが…

間にギボシ端子を挟むことで、ヒューズ電源(0.75sq)⇒ギボシ端子(0.5sq)⇒接続コネクター(0.2sq)の順でつなげる事ができます。

結果として、細線を使う電装品の電源が簡単に取れるようになります。

作り方もそこまで難しくないので、これから先のカスタムで役立ててみてください。