接続コネクター(3328・3330・3331)を配線と繋げて使いたいんだけど。どうやって繋げればいいんだろう。

以上のような繋げ方と連結したコネクター

同士を外すやり方をまとめています。

✅すぐカスタムに取り入れたい

✅失敗したくない

✅コネクター同士を外すやり方が知りたい

一般的に接続コネクターと言えば、配線に噛ませてコネクター同士を繋げると連結や電源確保ができるパーツ。

手軽に連結できることから

・カスタムの定番として使える

など。カスタムには無くてはなら

ないパーツとも言えます。

ですが、実際に使ったことがないと『そもそもどうすれば配線と繋げる事が出来るのだろうか。』こういった不安もあることでしょう。

そこでこの記事では、初心者でもわかりやすい作業の流れをまとめてみました。後半ではコネクター同士を外すやり方もお伝えしているので参考にしてみてください。

接続コネクターは意外と取り付け簡単

今までギボシ端子を使ってきた方からすると、『接続コネクターもかしめのような作業があるのでは?』と疑問に感じる方もいるでしょう。

ですが実際はそんなことも無く、配線を接続

コネクターにセットして挟み込むだけ。

というシンプルな方法で取り付けができます。

ただし挟み込ませるならどんな工具を

使ってもいい訳ではありません。

使う工具は基本的にペンチで、それ以外の電工ペンチのようなものを使うことはNG。

下手な工具を使うと、奥まで挟みきれないので中の配線に刃が通らず接触不良になります。

※接触不良=配線に電気が伝わらずに電装品が作動しなくなる。

もし失敗したくない人は正しい方法で取り付けましょう。

接続コネクターを正しくつなげるには

ここからは接続コネクターを

正しくつなげるために出来る事。

正しくつなげるためには

・配線の被覆は剥かない

・配線をセットする場合は奥まできっちりと

・コネクター同士の連結は正しい向きで

・他の種類の接続コネクターとは繋げない

対応サイズ以上の配線は使わない

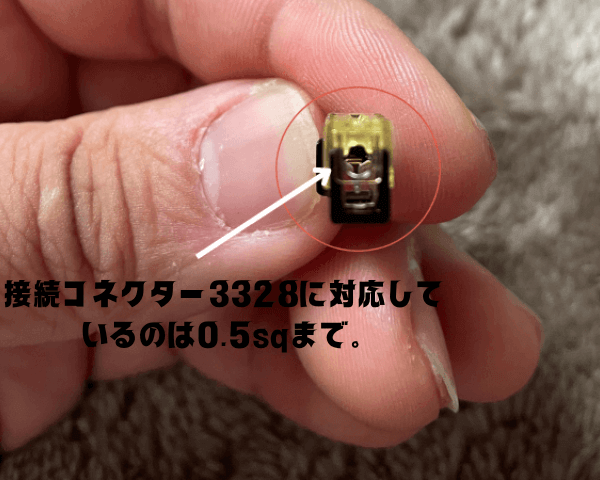

1つ目は対応サイズ以上の

配線は使わない事です。

接続コネクターにはいくつか種類がある訳ですが…今回使う接続コネクターは種類で対応サイズが異なります。

無理やりつなげるとどうなるの?

穴自体は入るけど、刃が配線に食い込み切れなくて接触不良の原因になるね。

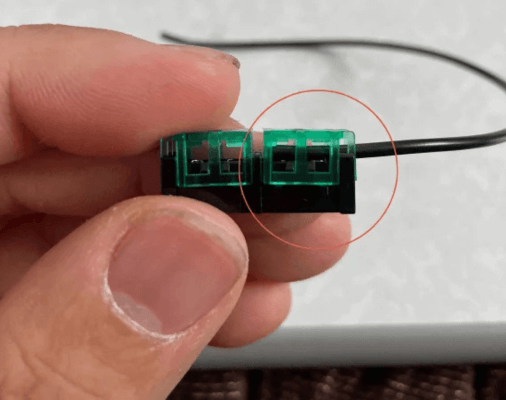

本来は画像のように適した配線を使う事で

刃が食い込む⇒電気が導通する流れですが…

太すぎると赤〇の刃が食い込み切れずに被覆が

剥けない⇒電気が流れずに接触不良の原因を作ります。

そのため、実際に使う場合はサイズに適したものを使う必要があります。

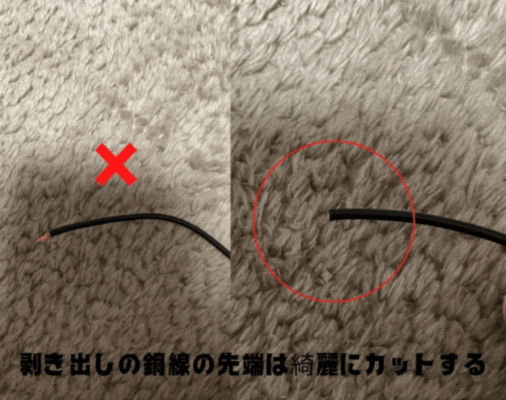

配線の被覆は剥かない

2つ目は配線の被覆は剥かないこと。

ギボシ端子のようなかしめを必要とするパーツなら被覆を剝くイメージですが…

接続コネクターでやると抜けやすくなったり、

接触不良の原因にもなるのでやる必要はありません。

もし自分でやる場合には配線は剥かない状態で取り付けましょう。

配線をセットする場合は奥まできっちり

3つ目は配線をセットする場合は奥まで

きっちりと差し込んで固定すること。

奥まで行き渡らないと配線が抜けやすくなる

ので、必ず固定する前に確認をしましょう。

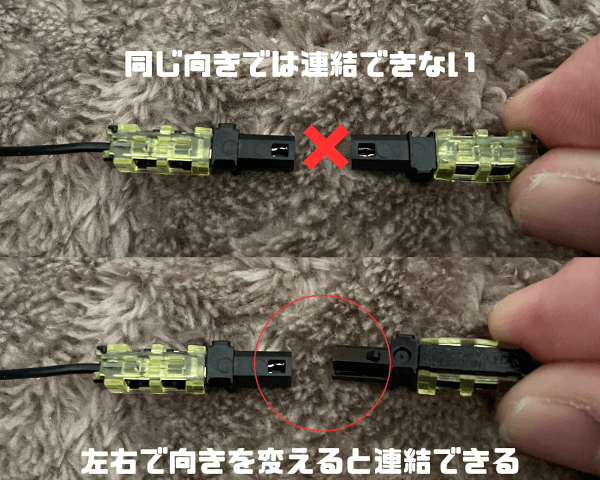

コネクター同士の連結は正しい向きで

4つ目はコネクター同士の

連結は正しい向きで行う事。

一般的にコネクターと言えば同じ

向き同士で連結するイメージですが…

接続コネクター3328は同じ向きでは連結が出来ないので、片方が上向きならもう片方は下向きというように繋げましょう。

ちなみに3330は同じ向き。3331は一体型なので連結自体がありません。

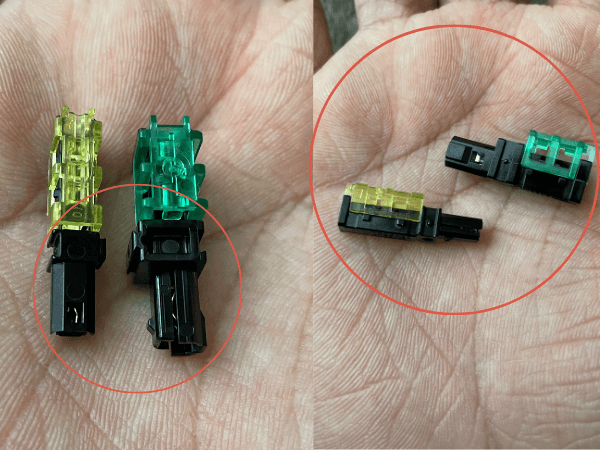

他の種類の接続コネクターとは繋げないこと

5つ目は他の種類の接続

コネクターとは繋げないこと。

接続コネクターには

・接続コネクター3330

・接続コネクター3331

3種類がありそれぞれサイズや

形状が異なります。

そのため一般的には種類が異なるものは

取り付けることができません。

無理に取り付けようものなら接続部が壊れる事にもなりかねません。

なのでもし正しくつなげたい場合は種類ごとに合わせてつなぐようにしましょう。

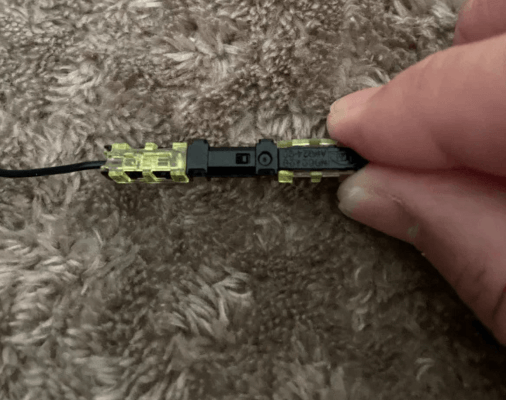

実際に接続コネクター(3328)を繋げる流れ

今回は繋げ方がメインなので、用意する

ものは最小限のパーツでOKです。

・配線コード(0.2sq)

・ペンチ

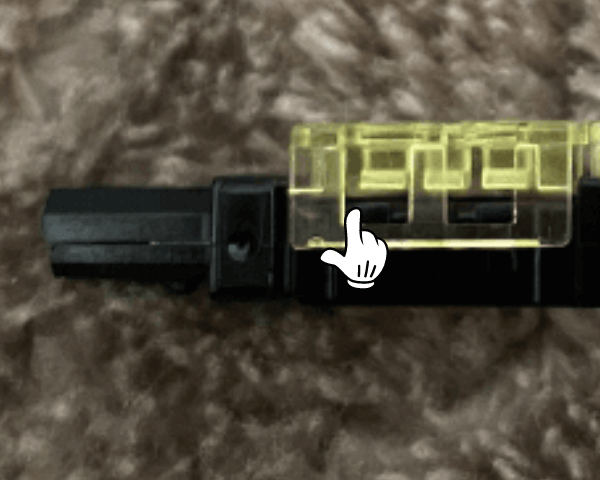

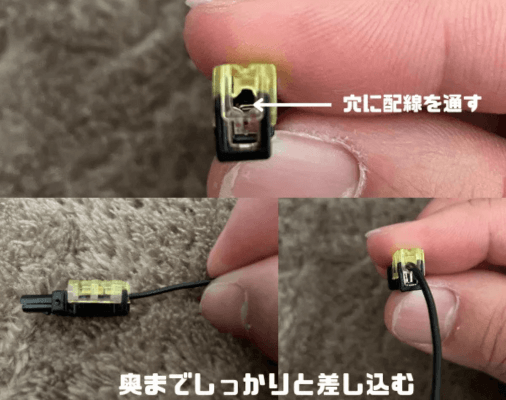

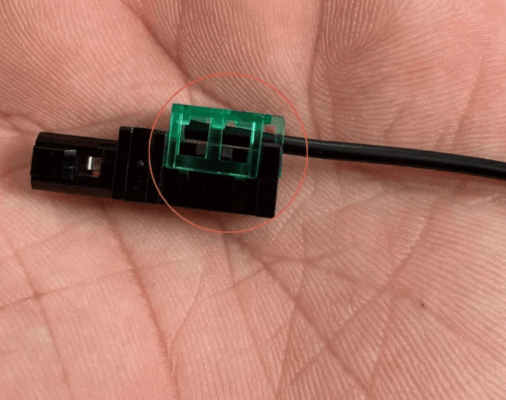

STEP1:接続コネクターに配線をセットする

初めは接続コネクターに配線をセットする事から始めましょう。

配線を通す位置は矢印の穴。

奥までしっかりと差し込むことで、

途中で抜けやすくなるのを防ぎます。

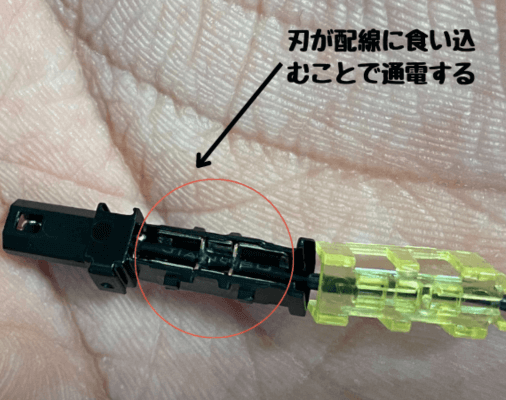

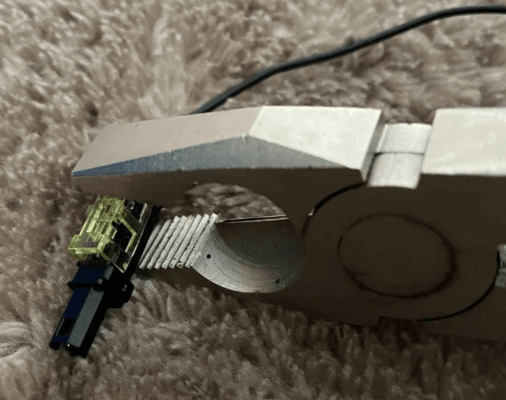

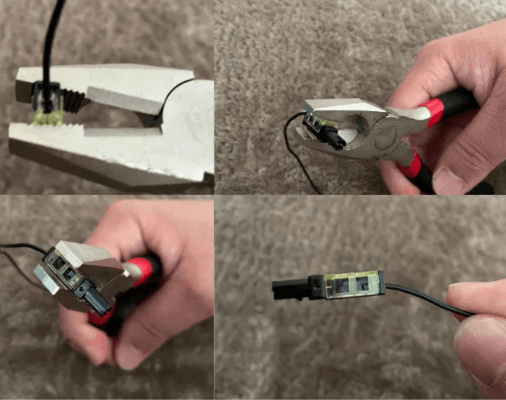

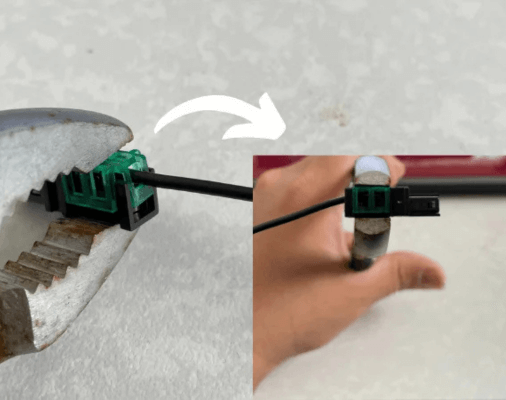

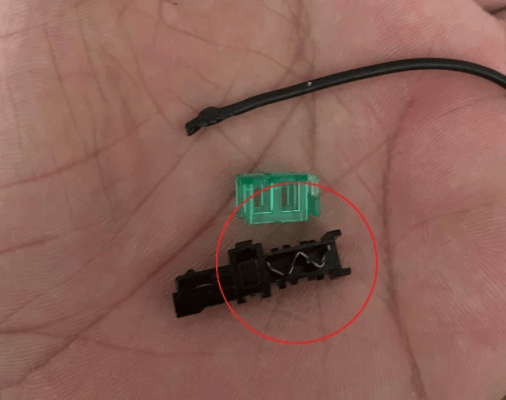

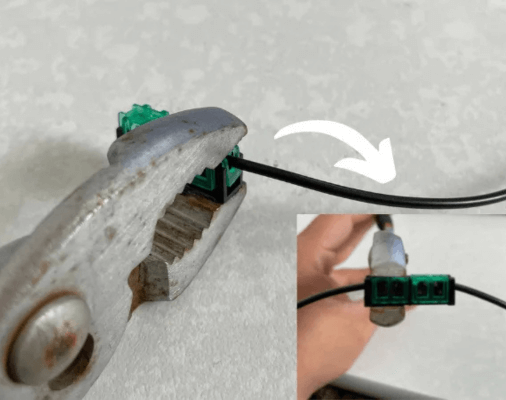

STEP2:ペンチもしくはプライヤーで挟んで固定する

ペンチもしくはプライヤーで挟んで

固定していきましょう。

やり方は簡単で、真ん中あたりにペンチもしくは

プライヤーを設置し挟み込むだけです。

『カチッ』と音がするまで

押し込んで固定すればOK。

片側が終わったら反対側も同じ

ように固定しましょう。

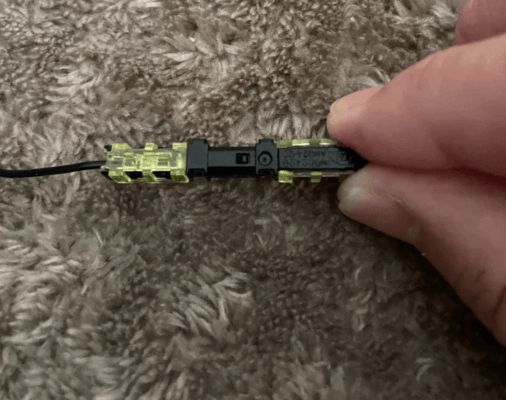

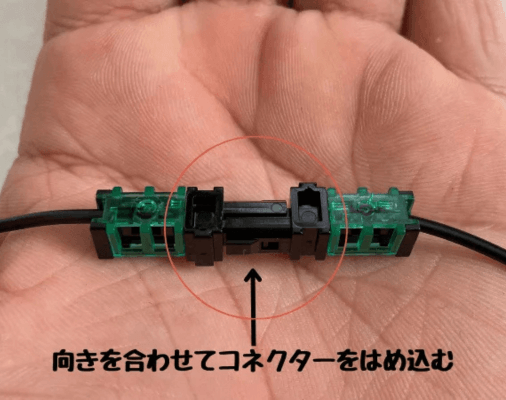

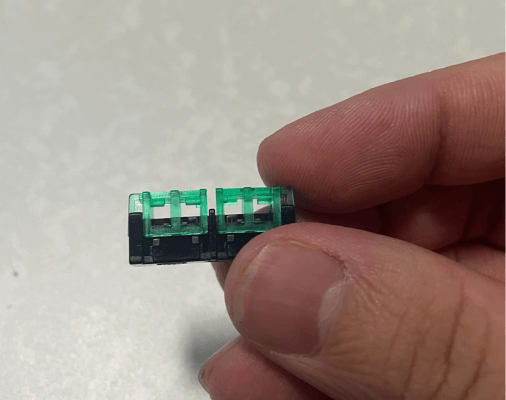

STEP3:コネクター同士を連結させる

配線を差し込むことができたら、

最後にコネクター同士を連結させましょう。

連結の仕方については画像のようにどちらか

一方を上下回転させて差し込みます。

奥まで差し込み『カチッ』と音が

したらロックされた状態になります。

ロックまで出来れば3328の作業は完了です。

実際に接続コネクター(3330)を繋げる流れ

接続コネクター(3330)を繋げる流れを見ていきましょう。

用意するパーツは以下の物。

・配線コード(0.5sq)

・ペンチ

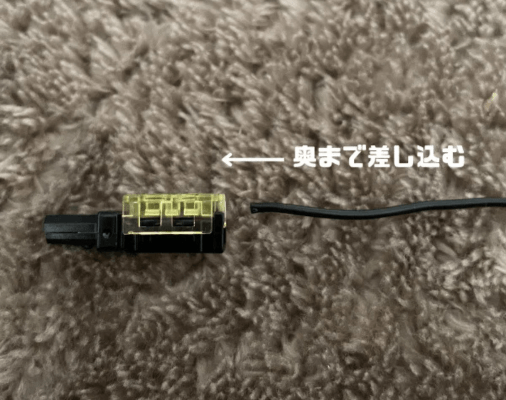

STEP1:接続コネクターに配線をセットする

コネクター上部の穴に配線を通すことができたら、画像のように配線を奥まで差し込みます。

この時使用する配線は太線の0.5sq~となります。

0.2sqとかの細線じゃダメなの?

接続コネクター3330は太線に特化したコネクターだから、細線を使うと接触不良の原因になるんだよね。

また、細線を無理やり使う事で途中で

すっぽ抜ける危険があります。

そのため3330に使う場合は必ず0.5sq~の配線を使いましょう。

STEP2:プライヤーではさみこむ

奥まで配線コードを差し込むことができたら、ペンチもしくはプライヤーで挟み込みましょう。

これってどのくらいまで挟み込めばいいの?

下のロックにかかるまでだね。

実際にロックまで完了すれば配線が刃に食い込むので、

銅線に触れて電気が伝わるという訳です。

その後は、もう一方の配線も同様に作れば

接続コネクターの取り付けは完了です。

STEP3:コネクター同士を差し込む

配線を差し込むことができたら、

最後にコネクター同士をつなげましょう。

つなげ方についてですが、画像のように

向きを合わせて差し込みます。

奥まで差し込み『カチッ』と音がしたら

ロックされた状態になります。

ロックまで出来れば3330の作業は完了です。

実際に接続コネクター(3331)を繋げる流れ

接続コネクター(3331)を繋げる流れを見ていきましょう。

用意するパーツは以下の物。

・配線コード(0.5sq)

・ペンチ

STEP1:配線を奥にあたるまで差し込む

コネクター上部の穴に配線を通すことができたら、画像のように配線を奥まで差し込みます。

この時使用する配線は太線の0.5sq~となります。

接続コネクター3331は3330同様に太線に特化したコネクターなので、使う配線は必ず太線にしましょう。

細線を無理やり使う事で途中ですっぽ抜ける危険があります。

STEP2:プライヤーではさみこむ

奥まで配線コードを差し込むことができたら、ペンチもしくはプライヤーで挟み込みましょう。

これってどのくらいまで挟み込めばいいの?

下のロックにかかるまでだね。

実際にロックまで完了すれば配線が刃に食い込むので、

銅線に触れて電気が伝わるという訳です。

その後は、もう一方の配線も同様に作れば

接続コネクターの取り付けは完了です。

配線を差し込むことができたら、最後にコネクター

同士をつなげましょう。といいたいところですが…

接続コネクター3331は一体型なので、

配線さえつなげればその場で完了となります。

以上が3つの接続コネクターの使い方になります。

・不慣れな方でも3分程度となります。

使い方も簡単なので、手順に慣れてしまえば

すぐに作業に役立てることができます!

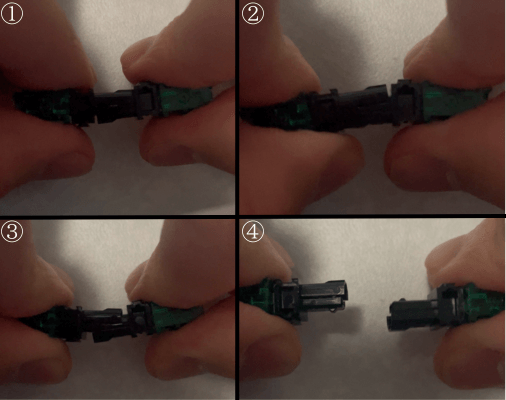

合わせて知っておきたい!コネクターを外す方法

最後はコネクターを外すやり方について。

取り付けるやり方についてはわかったけど、これってどうやって外せばいいのかな。

結合部を外側に開きながら引っ張るだけだね。

結合部を外側に開きながら引っ張ると簡単に抜ける

つなげたコネクターは結合部を外側に

開きながら引っ張ることで簡単に抜けます。

④引っ張って外す

接続コネクター3328と3330で同じようにやると簡単に外れます。

ただし3331に関しては取り外し不可

ただしここで注意しておきたいのが

3331に関しては取り外し不可という事。

3331は唯一、一体型の接続コネクターなので取り外す事ができません。

もし取り外しがしたい場合は3328・3330に限ったものと覚えておきましょう。

正しいつなげ方を覚えてカスタムに役立てよう

以上、接続コネクター3種類の簡単な繋げ方と連結したコネクターを外すやり方をお伝えしました。

接続コネクターは配線同士をつなげる際に役立つパーツ。種類ごとに使えば

・接続コネクター3330 0.5~0.75sq

・接続コネクター3331 0.5~0.75sq

というように使い分けができます。

また、【ヒューズ電源×接続コネクター】のように組み合わせて使えば配線の太さを変換することも可能です。