今回お伝えするのは高齢者講習同等教育課程(講習)について。名前の通り高齢者におすすめの講習のことで、条件を満たした時に受ける事ができます。

ただ、実際に講習を受けたことがないとどう言った講習なのか。また、対象者や費用面についてもよく分からない方の方が多いですよね。

そこでこの記事では、高齢者講習同等教育課程(講習)を元にどんな人に必要なのか。その時にかかる費用はいくらなのかなど詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読むことで知識として吸収できることはもちろん。これから先講習が必要になった時スムーズな対応ができるので参考にしてみてください。

高齢者講習同等教育課程とは?

70歳以上の方限定で免許を持っている人が対象の教育プログラムです。主に運転技術や講義・視力など運転に必要な適性検査等を行う講習。

・運転に自信がない

こんな方におすすめの教育課程です。

高齢者講習同等教育課程は運転の向上はもちろん。講習を最後まで終了することで高齢者講習を免除にすることができます。

※高齢者講習についても知りたい方は、【高齢者講習って何?受ける条件や対象(該当)・講習にかかる料金はどのくらい?】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

どんな講習があるの?

講習の内容としては

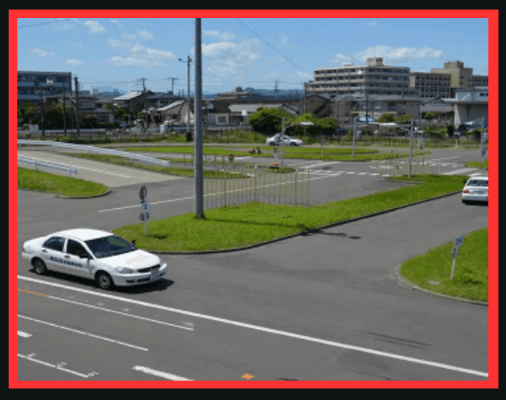

・指導員同乗の元で公道走行をする

まずは視力検査や運転に関する知識をつけること。高齢者講習同等の内容なので、夜間視力・動体視力等の検査を先にやります。検査後に講義(座学)を受ける流れ。

いきなり公道(路上)に出ると危険なので、一通りの流れを教えてもらいながら場内で練習をします。

やることは教習所に通っていた頃に教わった内容がほとんど。発進のやり方や信号・踏切・右左折・坂道発進など。

苦手な内容を積極的にやりながら一通り覚えていきます。その際に動体視力等の確認もします。

ある程度できるようになれば指導員同乗の元で公道走行の流れです。

場内教習とは違い実際に公道に出て運転をするので、気を付けた行動をすることはもちろん。実際に運転をする事で早く慣れることができます。

しかもミスをした場合は、その都度指導員の方が正しいやり方を指摘してくれるので運転の向上に役立ちます。

運転に自信はないけど車を運転したい。仕事で使うからどうにか乗れるようになりたい。こんな方は一度、高齢者講習同等教育課程(講習)を受けてみるといいでしょう。

スポンサーリンク

受講できる場所は教習所

高齢者講習同等教育課程(講習)を

受講する場合は教習所で行うことができます。

大抵の場合は卒業した教習所でやっていることが多い。初めに夜間視力・動体視力等の検査・学科といった検査や講義を受けます。

その後は実車を使った指導。場内で運転の基本を復習。路上に出てサポートを受けながら教習を受ける流れ。

高齢者講習同等の講習を受けられるので、最後まで講習が完了すれば高齢者講習が免除となります。

高齢者講習同等教育課程(講習)の講習期間と費用

最後は高齢者講習同等教育課程(講習)の講習期間と費用について。

・講習に掛かる費用は教習場や時間で変わる

講習期間は、免許の種類によって大きく変わります。

例えばK教習所を例とした場合。

・原付、二輪、小特、大特免許⇒1時間

原付や二輪など。バイク関連なら1時間程度で済みますが、普通免許の場合は2時間程度。普通免許の場合は、夜間視力・動体視力等の検査・学科・実車指導がある分時間も多くなります。

また、その際に掛かる費用は教習場や時間でも変わります。

たとえば先ほどのK自動車教習所を例とした場合。

・原付、二輪、小特、大特免許⇒1時間 ¥4000

バイク関連の場合は¥4000程度で済みますが、普通免許は時間も増えるので ¥8000程となります。

他にも教習所によって料金が変わるので、ほかの教習所と比較しながら選ぶのも1つの手です。

高齢者講習同等教育課程をうまく活用して運転技術を向上させよう

以上、高齢者講習同等教育課程についてお伝えしました。

今回の記事のおさらいです。

・指導員同乗の元で公道走行をする

・講習に掛かる費用は教習場や時間で変わる

記事でもわかる通り、70歳以上の方限定で免許を持っている人が対象の教育プログラムです。主に運転技術や講義・視力など運転に必要な適性検査等を行う講習。

もちろん強制ではありませんが、講習を受けることで運転技術の向上に加えて高齢者講習免除に役立てるので検討してみるのも一つの手段です。

※今回紹介した高齢者講習同等教育課程(講習)以外にも他の講習が知りたい。こんな方は【運転免許取得者等教育って何?受ける条件や教育の種類(8つ)・受講して得られるメリットを解説!】でまとめている内容を一緒に参考にしてみてください。