車にとっての電動(ラジエーター)ファンは、ラジエーターを通過する冷却液から熱を取り除くために設計されたパーツ。

通常の運転であれば作動はしませんが、一定温度以上。つまりは熱を持ちすぎた時にファンを回して強制的に冷やす方向にもっていく効果があります。

そのおかげでオーバーヒートにならずに安定した状態を保てますが、あくまで熱を持ちすぎた時。それ以外ではファンは回らないので、仮に『○○の時に回ってほしい。』と思っても自分のタイミングで使うことはできません。

もし任意で使いたい場合には作業に合った方法で実践するのが最適です。

この記事では、そんなファンを強制的に回す方法や注意点をまとめてみました。

✅もしもに備えて任意の切り替えがしたい

電動ファンはタイミングで作動するのが一般的

まず大前提として、電動(ラジエーター)ファンはタイミングに合わせてON/OFFするのが一般的です。

・冷房をつけた時

水温が一定値を超えた時

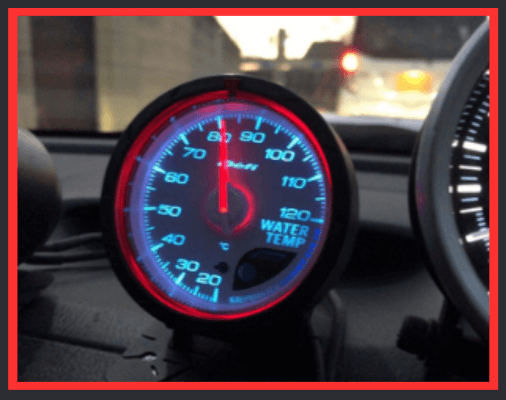

まず水温が一定値を超えた時。

というのも、電動ファンというのはそもそも通常時なら回るものではありません。

理由は簡単で、ラジエーター内の水温(冷却水)が熱くなった時に走行風によって冷やされる為。

本来であれば走行中は常に風によって

冷やされるので電動ファンの出番はありません。

ですが、条件を満たすと電動ファンが周り冷却を開始します。

その条件が異常に高くなった時です。

・アイドリング時

・エンジンに負荷が掛かった時

・夏場の暑い日

異常っていうけど、どのくらいの温度なの?

だいたい95℃〜100℃前後だね。

水温は100℃を超えると沸騰し始める。沸騰するとエンジンにダメージを与え焼き付きを起こしてしまうので、そうならないために電動ファンで強制的に冷やし始めます。

だいたい90℃前後まで冷やしきれば

電動ファンは自動で止まります。

これが電動ファンの一連の流れですね。

冷房をつけた時

もうひとつは温度上昇以外にもエアコン(冷房)をつけた際にファンが回ります。

エアコン(冷房)を使う場合、途中の過程でコンデンサーと呼ばれるパーツが使われます。

コンデンサーは、コンプレッサーで高温・高圧に

なったエアコンガスを冷却や液化させる役割を持つ。

ですがコンデンサーは熱を持ちやすいので、そのままでは熱を抑えきれずにエアコン(冷房)の効きが悪くなります。

それを防ぐ目的で、コンデンサーを冷却する

為に電動(ラジエーター)ファンを回すという訳です。

どちらもタイミングにより作動するため、本来であれば『〇〇の時に動いてくれれば。』こういったことは基本できません。

ですが、今回の方法を実践する事で自分のタイミングに合わせて強制的に回すことが可能となります。

電動ファンを強制的に回すにはスイッチ+リレーが最適

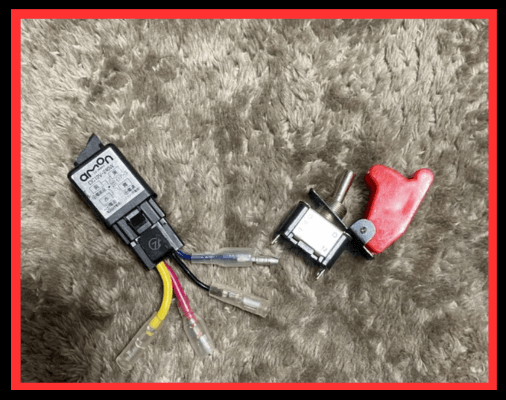

それが、スイッチ+リレーの組み合わせ。

スイッチはON/OFF機能があれば問題ありません。

おすすめとしては

リレーに関してはエーモン製の4極リレーが

あれば大丈夫です。

これって配線自体はどこに繋げればいいの?

基本的にはファンモーターから出ている配線だね。

配線はファンから取るので、確認して電動ファンの配線を見つけます。配線にはプラスマイナスがあるので、作業に合わせて使い分けましょう。

強制電動ファン配線の繋げ方

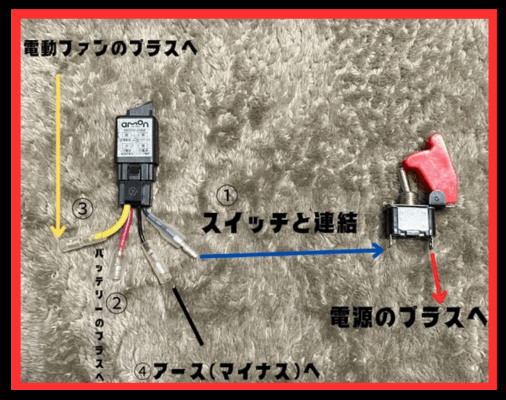

ここからは配線の繋げ方について。

②赤はバッテリーのプラス

③黄色はファンへ

④黒はアースへ

青はスイッチと連結

リレー側の青い配線はスイッチ出力側。

画像で言えば青→の位置で、スイッチとリレーで連結。

リレー側ギボシ端子のメス。もう片側は

平型端子のメスにすると繋げることができます。

赤はバッテリーのプラス

リレー側の赤配線はバッテリーのプラス。ここで言うプラスはACCやイルミではなく、かならずバッテリーから電源を取りましょう。

※バッテリーから出ないとうまく作動しなくなります。

黄色はファンへ

リレーの黄色配線は電装品につなげる。

ここで言う電装品は電動ファンを指すので、

リレー側の黄色配線と電動ファン側のプラスと繋げます。

黒はアースへ

黒はアース線。ボディアースを見つけてマイナスに繋げましょう。

まとめると

②赤はバッテリーのプラス

③黄色はファンへ

④黒はアースへ

このように繋げれば、スイッチをONにした

時に任意で作動させることができます。

合わせて知っておきたい強制ファン使用時の注意点

最後は強制ファン使用時の注意点に

ついても覚えておきましょう。

任意でON/OFF出来ない構造はダメ

ファンはできるだけ緊急時の時だけ使いましょう。

ファン本来の目的は、ラジエーターに風を

当てることで内部の冷却水を冷やす事。

なので常に回すということはあまり良くはありません。

任意でON/OFF出来ない構造はダメ

また取り付けに関してですが、任意でON/OFF出来ない構造はやめましょう。理由は簡単で冷えすぎてしまうため。

一番いいのは〇〇電源の時に作動してエンジンOFFで切れる仕組みにすることですね。

でも常に回ってるからお得じゃん。

と思うかもしれませんが、この方法では冬の寒い日でも回り続けることになります。ただでさえ水温が上がりにくい冬に、ファンが回っていたら水温が上がることはありません。むしろ下がる結果にもなります。

水温低下=オーバークールの原因になるので、

スイッチ以外で連動させることはやめましょう。

※オーバークールについては【【知らないと危険】オーバークールになる3つの原因と取るべき対処方法】で詳しく解説しているので、気になる方は参考にしてみてください。

ファン-2-1-160x90.png)

正しい使い方を理解して電動ファンを回してみよう!

以上、【夏の猛暑に最適】電動ファンを強制的に回す方法と使用時の注意点を解説しました。

今回の記事のおさらいです。

任意でON/OFF出来ない構造はダメ

電動ファンは、一定以上の熱を持ちすぎた時にラジエーターに風を当てて冷やす効果を持つパーツ。常にという訳ではありませんが、条件が合えば作動する仕組み。

その一方で『○○の時に回ってほしい。』と

思っても自分のタイミングで使うことはできません。

そこでおすすめなのが強制的にファンを回す選択肢。スイッチ+リレーの組み合わせで、任意でファンを回すことができるようになります。

この方法を用いれば、水温が上がりやすい夏や熱を持ちやすい車でも熱対策として最適です。もしこれから検討中の方は参考にしてみてください。

よくある質問Q&A

Q.スイッチで強制ファンが反応しない場合は何が原因ですか?

A.スイッチの配線不良もしくはリレーに不具合がある場合が多いです。

Q.スイッチとは別にファン自体が反応しない場合は何か原因がありますか?

A.大抵の場合はファンモーターの故障で作動しない場合が多いです。詳しくは【【自宅で作業出来る】電動(ラジエーター)ファンモーターの交換方法】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

ファン-1.jpg)