今回お伝えするのは電工ペンチです。

電工ペンチはカスタムの補助として使える工具の一つで、

よくある使用方法に端子類のかしめがあります。

端子類はギボシ端子やクワガタ端子などが含まれ、このかしめる工程によりはんだを使わずに配線同士を接続する事が出来ます!

また、機能面ではそれ以外にもかしめを含めた

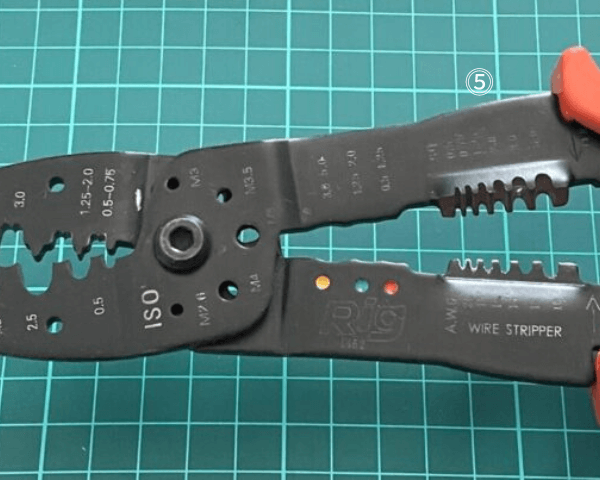

5つの機能により使い分けることができますが…

実際に使った事がないとどのような機能があるのかわかりませんよね?

そこでこの記事では、電工ペンチに隠された機能について詳しくお伝えしていきます。

電工ペンチに隠された5つの機能

電工ペンチは先にも言ったようにカスタムの

補助として使える工具の一つ。

その機能には以下5つがあります。

②端子をかしめる

③ボルト切断

④圧着

⑤被覆を剥く

①配線カット

①配線カット機能。

CUTと記載のある個所に配線を挟み込むことで、

画像のように配線をカットできます。

簡単に言えばニッパーの機能があると言えばわかりやすいですね。

ニッパーの基本性能は、配線やプラスチックなど。特定の物を切る為の道具です。

電工ペンチも同じで配線カットに特化した機能。

②端子をかしめる

②は端子をかしめる機能。

冒頭でも触れたようにかしめは端子類を配線とつなげること。

端子類にはギボシ端子やクワガタ端子など種類が様々で、このかしめる工程によりはんだを使わずに配線同士を接続する事が出来ます。

③ボルト切断

③はボルト切断機能。

サイズにはM2.6やM5などありますが、

数値に合わせたボルトを挟む事で切断が出来ます。

④圧着

④は圧着機能。

こちらもサイズが決まっているので、

サイズに合わせて圧着することができます。

⑤被覆を剥く

⑤は被覆を剥く機能。

サイズに合わせて配線を挟み込む→挟み込んだ

状態で下から引っ張ると簡単に剥けます。

スポンサーリンク

それぞれの使い方

ここからは先ほど紹介した機能

それぞれの使い方について。

配線カット機能

配線カットの流れとしては以下の通り。

・配線をカットする

まずは刃と刃の間に配線をセットする事から始めましょう。セットが出来たらそのまま挟み込んで力を込めるだけ。

力を込める事で簡単に配線のカットが出来ます。

※ただし電気が流れている配線はショートの危険性があるので、必ずエンジンを切るもしくは電気が流れていない状態でカットをしましょう。

実際のやり方の流れについては以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

端子をかしめる機能

かしめる流れとしては以下の通り。

・剥き出しの銅線側から順にかしめていく

まずは端子に配線をセットする事から始めましょう。

・手前は剝いていない配線

準備が出来たら後は剥き出しの

銅線側から順にかしめていくだけ。

きれいにかしめる事が出来ればOKです。

実際のやり方の流れについては以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

ボルト切断機能

ボルト切断の流れとしては以下の通り。

・挟み込んで切断する

まずはボルトをセットする事から始めましょう。

・サイズに合わせてセットする

あとは挟み込んで切断するだけです。

力を込める事で簡単にボルトの切断が出来ます。

実際のやり方の流れについては以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

圧着機能

圧着の流れとしては以下の通り。

・挟み込んで圧着する

まずは圧着端子をセットしましょう。

・サイズに合わせてセットする

あとは挟み込んで圧着するだけです。

力を込める事で簡単に端子の圧着が出来ます。

実際のやり方の流れについては以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

被覆を剥く機能

被覆を剥く流れとしては以下の通り。

・挟み込んで被覆を剥く

まずは配線をセットしましょう。セットする箇所はワイヤーストリッパー部分。

挟み込むことが出来たら片手は電工ペンチを握る。もう片手は配線を引っ張ります。

配線を下側に引っ張る事で被覆だけ

剥けて銅線がむき出しになります。

実際のやり方の流れについては以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

電工ペンチが使えるようになればこんな作業に役立つ

ここからは電工ペンチが使えると

どんな事に役立つのかについて。

配線同士の連結やマイナスの増設に

必要ない配線のカットに

1つ目は必要ない配線のカット。

電工ペンチの機能の一つ。CUT機能に

より必要ない配線カットができます。

特に増設した配線類を減らしたい時などに役立ちます。

配線同士の連結やマイナスの増設に

もう一つは配線同士の連結やマイナスの増設。

当てはまるのはかしめ機能ですね。

・マイナスの増設はクワ型端子

作業に合わせて端子類をかしめる事でカスタムに役立てる事ができます。

特に、電装品のカスタムが好きな人にとっては使う機会が多いので使えるようになると作業の幅が広がります。

電工ペンチの機能を理解してこれからに活かそう

以上、電工ペンチに隠された5つの

機能についてお伝えしました。

この記事のおさらい

記事でもわかる通り電工ペンチは

②端子をかしめる

③ボルト切断

④圧着

⑤被覆を剥く

5つの機能を持った工具です。

正しく使用出来れば、

・端子を取り付けたのにすぐ抜ける

といった原因を作る事無く安全に取り付ける事ができます。

基本さえわかれば初心者でも簡単なので、

知っておいて損はない内容と言えます。