車にとっての保安基準は公道を安全に走行するために設けられた決まり事。その項目にはいくつかあり、基準をクリアする事で車検を通す目安となります。

ただ、一括りにテール/ストップランプの車検と言っても『どんな項目が当てはまるのか。逆に通らないのはどんな事なのか。』疑問に思う方も多いでしょう。

実際に基準がわからずにそのまま車検を受けて検査で落ちた。なんてこともある訳で、知らないまま受ける事は二度手間になるので理解を深めておくことが大切です。

この記事では、そんな車検問題について5つの車検項目を元に落ちるパターン(3つ)や防ぐ対策について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読むことで知識を得る事はもちろん。これから先の車検において落ちるリスクを減らせるので参考にしてみてください。

・落ちるケースもわかるので対策がしやすい

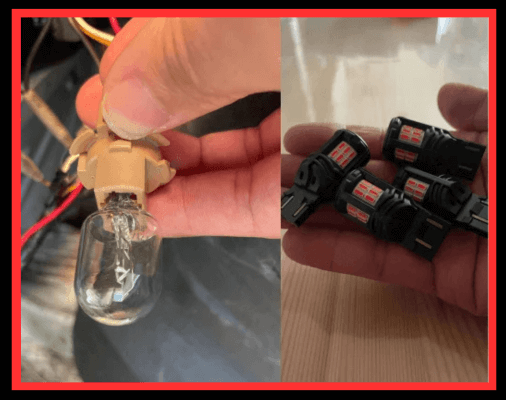

テールストップランプは白熱球・LED共に車検に通るが…

まず大前提として、テールストップ

ランプは白熱球・LED共に車検に通ります。

理由として特にLEDがダメと言う決まりがないため。点灯の義務はあるものの、白熱球(ハロゲン)だから。LEDだからと制限されるものではありません。

ただいくつか条件が必要になるので合わせて知っておく必要があります。

車検に適合するテール/ストップランプの条件について

基準には以下5つがあります。

・取り付け位置

・色

・明るさ

・光量差

個数

| バルブ個数 | 2個もしくは4個 |

1つ目としてテール/ストップランプの個数問題。テール/ストップランプには個数の制限があるので、何個でもいいという訳ではありません。

2個もしくは4個(片側2個)と決まっているので、数を間違わないようにしましょう。

たとえば、純正で2個なのにテール/ストップランプを3個(片方が2個・もう片方が1個)つける。

これは個数制限をオーバーしているので、

色で基準をクリアしていても車検には通りません。

取り付け位置

| 取り付け位置 | 高さが0.35〜2.1m、自動車の最外側から400mm以内で左右対称 |

2つ目は取り付け位置。テール/ストップランプの取り付け位置は高さが0.35〜2.1m、自動車の最外側から400mm以内で左右対称とされています。

内容としては以下128条。

二 自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(二輪自動車に備えるものにあっては地上1.5m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(二輪自動車に備えるものにあっては地上0.25m以上)となるように取り付けられていること。ただし、セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さとなるように取り付けられていること。三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上2m以下となるように取り付けられていること。

取り付け位置に関しては純正のまま使う場合には問題ありませんが、後付けで取り付ける場合に決まりがあるので上記の基準を覚えておきましょう。

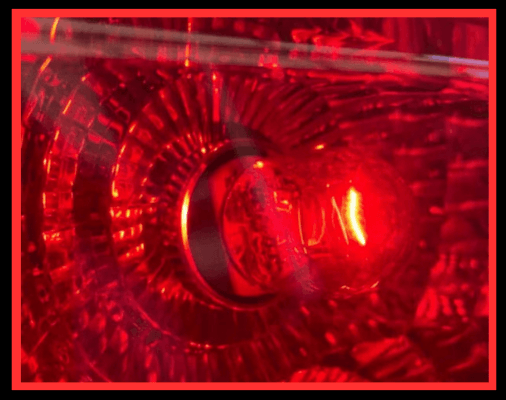

色

| バルブの色 | 赤 |

3つ目はテール/ストップランプの色問題。

テールランプの色に関する内容は以下に記載があります。

第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。道路運送車両法第128条より

尾灯。つまりは、テールランプの色は赤色にしましょうね。と言う事。

また、尾灯が赤と言う事で制動灯も同様に

赤にする必要があります。

第212条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。

⇒制動灯の灯光の色は、赤色であること。

制動灯。つまりはブレーキランプの色は赤色にしましょうという意味。

そのため、合わない色にした状態で走行させる

事は違反行為(整備不良)になります。

※バルブの色が原因の整備不良については【テール/ストップランプの緑や青等は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

明るさ

| バルブの明るさ | 後方300mの距離から点灯を確認できるもの |

4つ目は明るさ問題です。

テールランプの色に関する内容は以下に記載があります。

第318条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第66条の9第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるもの

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示318条より

夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものを取り付けましょうね。と言う事。

また明るさを確保できたとして、どの明るさ

でもいいという訳ではありません。

同じ318条に『他の交通を妨げないものであること。』と言う記載もあるので、爆光過ぎるのもNGです。

※妨げる明るさは違反になるので、詳しくは【爆光過ぎるテール/ストップランプの点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”】でまとめている内容を参考にしてみてください。

光量差

| バルブの光量差 | 尾灯と制動灯は同時に点灯した際に5倍以上の明るさにする |

5つ目は光量差です。

光量差については保安基準第134条(制動灯)

二 尾灯又は後部上側端灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみ又は後部上側端灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。

簡単にまとめると、『尾灯と制動灯が兼用の場合は、同時点灯した時に制動灯が尾灯の5倍以上の明るさにしましょうね。』という内容。

本来テールランプは後続車に存在を知らせる事を目的。ストップランプは減速する事を後続車に知らせる事を目的としています。

どちらも本来の目的が違う為、仮に同時に点灯する事が

ある場合同じだと見分けがつきにくくなります。

(例)夜間走行時。

夜間はテールランプが常時点灯を義務化されています。

その際に減速の為にブレーキを踏むと、光量差がないと後続車には当然ブレーキを踏んでいるとは思えずに減速が遅れる危険があります。

その結果として減速が間に合わずに追突する危険性も…

逆に光量差があれば目視でも確認ができるので最悪の事態を防ぐ事ができます。

そのこともあり、テールとストップランプの

光量差が車検問題でも関係してきます。

まとめると

取り付け位置は高さが0.35〜2.1m、自動車の最外側から400mm以内で左右対称

色は赤

明るさは後方300mの距離から点灯を確認できるもので迷惑にならないもの

光量差は同時点灯した時に5倍以上の差があるもの

5つを覚えて車検をより安全に受けましょう。

※自分(ユーザー)で車検を受ける場合には、【ユーザー車検(持ち込み車検)に必要な6つの書類と車検を受けるまでの流れ】で一連の流れをまとめているので一緒に参考にしてみてください。

それ以外にも知っておきたい!落ちやすいケース3選

ここからは、先ほど紹介した保安基準とは別に

落ちやすいケースについてもお伝えしていきます。

内容は

点滅する仕様

単体で消灯する仕様

レンズ汚れや破損

1つ目はレンズ汚れや破損です。

灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

意外と見落としがちですが、レンズの

ひび割れも車検に関係があります。

小さな日々程度(擦り傷並)ならいいですが、穴と分かるほど大きいものは基本的NGです。

考えられる理由として

・水に濡れてバルブがダメになる

なので面倒ではありますが

ひび割れには十分注意しましょう。

見つけた場合は接着剤など補習でもいいですが、それでもダメならレンズ自体を交換することもおすすめです。

新品ならディーラー取り寄せ。中古品なら

ヤフーオークションなどで購入可能です。

点滅する仕様

2つ目は点滅する仕様。

点滅するものでないこと。

あくまで点灯するのが基本なので…

ウインカーのように点滅する

仕様にすると車検に通らなくなります。

単体で消灯する仕様

3つ目は単体で消灯する仕様。

尾灯は、車幅灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯と同時に点灯及

び消灯できる構造でなければならない。

尾灯と言えば単体ではなく、車幅灯や番号灯(ナンバー灯)といった灯火類と連動して点灯/消灯するのが一般的。

ですが、たまに単体で作動する仕組みに改造する方がいますが…御覧の通り、『同時に点灯及び消灯できる構造でなければならない』と記載があるのでやった場合車検に通らなくなります。

まとめると

点滅する仕様

単体で消灯する仕様

も基準同様に落ちやすいという結果になります。

車検に通すために出来ること

最後に車検に通すためにできることを解説します。

と言っても難しいことでは無いので簡単に見ていきましょう。

テール/ストップランプの基準を事前に理解する

1つ目はテール/ストップランプの

基準を事前に理解することです。

上記でも言ったように、テール/ストップランプには色や明るさなど。全部で5つの基準があります。

・取り付け位置

・色

・明るさ

・光量差

それぞれの項目で見合った条件があるので、

詳しく理解しておきましょう。

ダメなパターンも調べてみる

2つ目はダメなパターンも調べてみることです。

実際に何がダメで車検に落ちたのかを知っておく

ことで、自分で受ける際の参考になります。

まずは車検項目を理解した上でダメな

パターンも知り車検に望むようにしましょう。

※別記事では車検を受ける方法について【車の車検を受ける2つの選択肢と少しでも費用を安く抑える方法】でまとめているので参考にしてみてください。

車検問題を理解してスムーズな車検対応を

以上、テール/ストップランプの車検問題について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

取り付け位置

色

明るさ

光量差

ダメなパターンも調べてみる

記事でもわかるように、テール/ストップランプの車検を適合させるためには5つの項目を最低でもクリアする必要があります。

内容としては初歩的な物から意外なことまで。様々ありますが、内容としては決して難しくは無いので是非知識を吸収してこれからの車検に活かしましょう。

※なお、【テール/ストップランプ(T20/S25)のおすすめ5選”2段階でLEDの光量変化が分かるダブル球まとめ】では車検に適合する社外のテール/ストップランプを探している方向けにおすすめもまとめているので一緒に参考にしてみてください。

自分で車検を受けられない方向け

車検項目については理解できたけど、自分で受ける自信がない。

こんな方向けに依頼できるおすすめの業者を以下でまとめています。