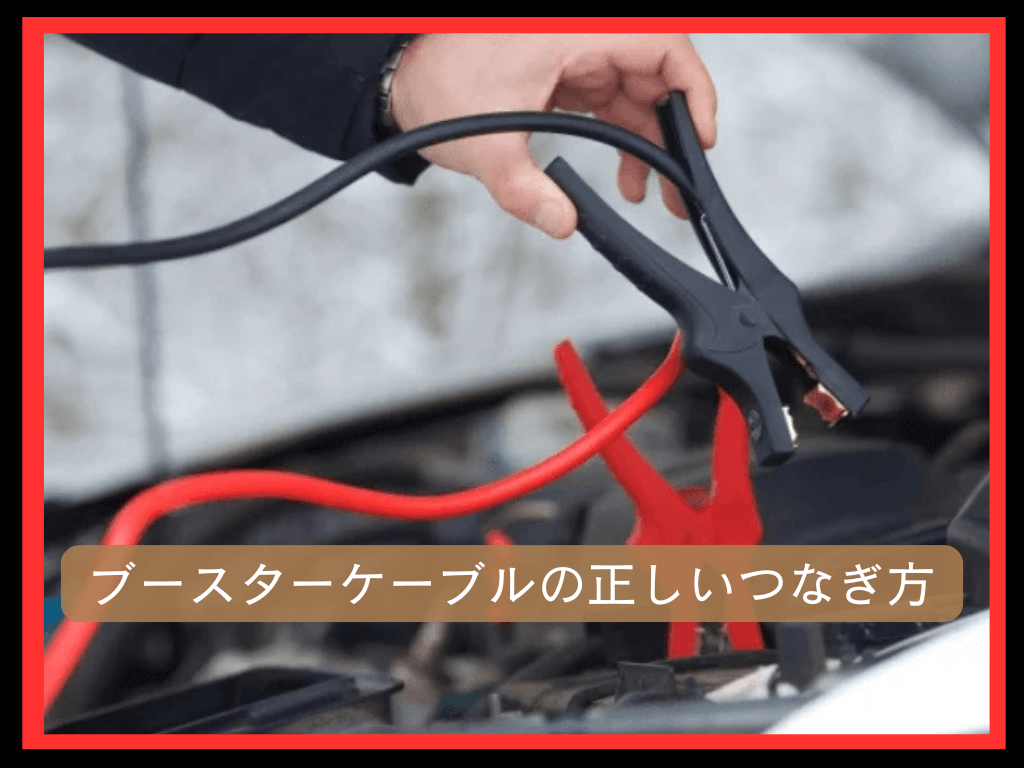

ブースターケーブルをつなぎたいんだけど。どんな手順でやればいいのだろう。

このような悩みはありませんか?

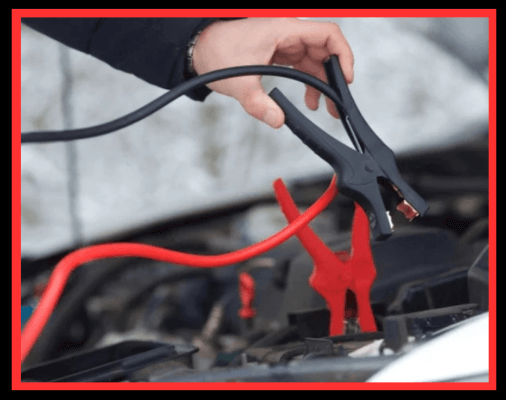

本来のブースターケーブルは車同士のバッテリーをつないで電気の供給ができる。電気を供給することでバッテリー上がりから復活できるというもの。

特に出先でなった場合にも対応しやすいので、もしもに備えて車に積んでおきたいパーツと言えます。

ですがブースターケーブルには正しいつなぎ方があり、間違った接続はトラブルの原因です。もし危険を防ぐためには事前に理解しておくことが大切。

この記事ではそんなブースターケーブルについて、10つの手順を元に取り付け~外しまでまとめてみました。

✅ブースターケーブルのつなげ方

✅使用後にやるべきこと

ブースターケーブルを使用する場合2つの事に注意

まず初めに注意点からご紹介します。ブースターケーブルを使用する場合

・マイナスの繋げる場所

2つに注意して繋げる事が大切です。

ショートに注意する

1つ目はショートに注意する事。ショートは、アース部分に干渉もしくは間違った取り付けをした時にバチっと音と共に火花が散ってしまう事です。

何故火花が散るのか?それはプラスとマイナスにはそれぞれ別の電気が流れているからです。

例えるなら静電気がわかりやすいのではないでしょうか。

静電気にもプラスとマイナスの電気があります。

本来は、お互いの電気が均等になる事で発生を防いでいますが…プラスとマイナスどちらかが多くなった際に、ドアなどの金属部分に触れる事で『バチッ』となります。

これを車の電気に当てはめれば、プラスの電気が流れている所にマイナスを当てる事でショートが起きる理由がわかると思います!

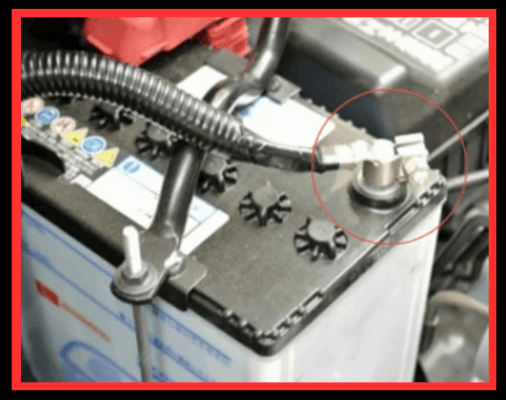

マイナスの繋げる場所

2つ目はマイナスの繋げる場所。説明書には必ずマイナスのワニ口はボディアースに繋げましょうと書いてあります。

マイナスならバッテリーでもいいんじゃないの?

そう思う方も少なくないでしょう。ですが、バッテリーに繋いではいけないのにはそれなりの理由があります。

それは水素が原因の爆発を防ぐ為。というのも、バッテリーは本来充電をする際に電解液中の水分が電気分解をします。

電気分解が起こると酸素と水素に分かれて外部に放出されます。放出された水素は、相互接続されたバッテリーの端子から発せられる火花によって、化学反応が起こり水素爆発となります。

つまりは

・ワニ口のマイナス=車体のボディアース

それぞれに分ける理由は、爆発が起こると危険なのでお互いを離して接続しましょうね。という意味が込められている訳です。

なので、もし実際に取り付ける場合には

正しい方法で順序を守ってやりましょう。

ブースターケーブルを正しくつなげる方法(繋ぐ工程)

それではこの事を踏まえて次は正しい

つなぎ方について見ていきましょう。

今回はセダン車を使った方法でブースターケーブルを繋いでいきますが、車の種類によってはケーブルが変わってきます。

なので、実際に使う場合には自分の車に合ったものを使用しましょう。

※目安として、【2つの危険な症状を防ぐ為に知るブースターケーブルの3つの種類と選び方】で種類や選び方をまとめているので参考にしてみてください。

手順については以下の通り。

②ケーブル端子のプラスを故障車に取り付ける

③ケーブル端子の反対のプラスを救援車に取り付ける

④救援車にマイナス端子を取り付け

⑤故障車側には車体の金属部分に取り付ける

⑥救援車側のエンジンを始動する

⑦エンジン回転を上げる

⑧故障車側のエンジン始動

⑨エンジン回転を戻す

⑩ブースターケーブルを外す

電装品のスイッチをきる(ヘッドランプなど)

まず初めに、救援される側の電装品

スイッチを停止させましょう。

ヘッドライト、ハザードランプなど。停止させる

理由は無駄な電気の消費を抑えるためです。

ケーブル端子のプラスを故障車に取り付ける

赤いケーブルのクリップを故障車の

バッテリーのプラス (+) 端子に接続します。

この時プラスのクリップは、エンジンを含む車体のアース(金属部分)に触れないように注意しましょう。

※下手にマイナスに触れると極性が違うのでショートする危険があります。

ケーブル端子の反対のプラスを救援車に取り付ける

赤いケーブルの反対側のクリップを救援車の

バッテリーのプラス (+) 端子に接続。

※間違ってもマイナスにつなげないようにしましょう。

救援車にマイナス端子を取り付け

黒いケーブルのクリップを救援車の

バッテリーのマイナス (-) 端子に接続します。

※救援側は車体の金属でなくバッテリーのマイナスでOK。

故障車側には車体の金属部分に取り付ける

黒いケーブルの反対側のクリップを

故障車のエンジン本体の金属部分に留める。

※故障車側は必ず本体の金属部分につなげましょう。

救援車側のエンジンを始動します

救援車側のエンジンを始動。この時、故障車側はまだエンジンは掛けません。救援車側のみエンジン始動をしましょう。

エンジン回転を上げる

エンジン始動ができたらアクセルを

吹かしつつエンジン回転を上げましょう。

タコメーターを装備している車両の場合は、

2000回転から3000回転が目安です。

ない場合にはある程度吹かせばOK。

故障車側のエンジン始動

ここでは故障車側のエンジン始動。

救援者側はアクセルを踏みつつ

故障車側のエンジン始動を試みます。

何度か繰り返すことで故障車側にエンジンがかかります。

エンジン回転を戻す

故障車のエンジンが無事に始動したら、救援する側のエンジン回転はアイドリング回転に戻して大丈夫です。

ここからは外す工程です。適当に外すと危険なので正しい手順で外していきましょう。

ブースターケーブルを外す

無事にエンジンを始動させる事ができたら、両車のエンジンが始動した状態のままブースターケーブルを取り外します。

ブースターケーブル取り外しの手順は

取り付けの手順の逆になります。

逆の手順。つまりマイナスから

プラスの順で外すわけですね。

・故障車⇒救援車のプラス

ブースターケーブル使用後にする点検方法!

作業が終わったら最後に点検を

してみましょう!

・走行して状態を確かめる

作業終了後はアイドリングでしばらく放置

作業終了後はアイドリングでしばらく放置する。時間で言えば数10分~1時間程度です。

アイドリング状態をしばらく維持した状態で様子を見ます。

これって何の意味があるの。

エンジンがすぐに止まらないかを確認できるね。

エンジンが止まらないかの確認=オルタネーターの状態を確認できる。

オルタネーターは発電機としての機能を持つパーツ。エンジン回転を利用して発電させることでバッテリーを充電することができます。

・充電がされないとエンジンが止まる

もしこの時に止まるようなら、走行に問題があるのでレッカーを呼ぶ必要があると判断ができます。

※下手に確認もせずに走行するとまた止まっての二度手間になる。

走行して状態を確かめる

跡は実際に走行して状態を確認。走行した

状態でもエンジンが止まらなければ正常です。

もし止まってしまう場合には、バッテリーの交換もしくはオルタネーターの交換が必要になります。

ブースターケーブルを使っても完全に復活できない場合はどうすればいい?

最後はブースターケーブルを使ったのに完全に復活できなかった場合の解決策。もしどうしようもない場合には、以下の方法を実践してみましょう。

・状況に応じてJAFでもあり

保険のロードサービスを呼ぶ

ブースターケーブルを使ったのに完全に復活できない。

・途中で止まる

こういった場合には迷わずロードサービスを呼ぶのが最適。大抵の場合は、保険のロードサービスにレッカー移動が含まれているので活用できます。

状況に応じてJAFでもあり

もし

・回数制限をオーバーして利用不可

このような場合は【JAFロードサービス】という手段があります。会員でなくても利用できるのが特徴で、県外や山奥の道など365日対応してくれます。

会員でなくても対応できる点で、仮に保険のロードサービスが利用できなくてもレッカー移動ができます。

ただし非会員のまま使うと費用が数万円かかるので、抑えたい方は事前にJAF会員になった上で利用するのがおすすめです。

正しく繋いでバッテリー上がりから回復させよう!

以上、ブースターケーブルの正しい使い方と注意点を紹介させていただきました。

この記事のおさらい。

マイナスの繋げる場所

ケーブル端子のプラスを故障車に取り付ける

ケーブル端子の反対のプラスを救援車に取り付ける

救援車にマイナス端子を取り付け

故障車側には車体の金属部分に取り付ける

救援車側のエンジンを始動します

エンジン回転を上げる

故障車側のエンジン始動

エンジン回転を戻す

ブースターケーブルを外す

走行して状態を確かめる

状況に応じてJAFでもあり

今回の記事でもわかる通り、ブースターケーブルには

・マイナスの繋げる場所

など使い方を間違えるとエンジンにダメージを与える場合もあります。そのため、自分で使用するのが不安に思う方も少なくないでしょう。

ですが、基本を理解して正しく使用すれば、

自分でもトラブルなく使う事が可能です!

自分でできるようになれば、不意のバッテリー上がりにも対処できます。なので、是非この機会に正しい使い方を理解してもしもの時に役立ててみてください。

なお、ブースターケーブルを繋いだのに反応がない。こんな場合には【ブースターケーブルをバッテリーに繋いだのにエンジンが掛からない″よくある原因6つと対処法・防ぐ決策を解説″】を参考にしてみてください。

関連記事

今回の記事以外にもブースターケーブルについて知識をつけたい。こんな方向けに【車のブースターケーブルに関する記事】でまとめているので参考にしてみてください。