常時電源の取り方や探し方がいまいちわからないんだけど。自分で電源を取るにはどうすればいいの。

などと疑問に思っていませんか?

わからないからと手探りにやっても、お目当ての電源にたどり着けなくて頭を悩ませてしまうことって多いですよね。

結論、常時電源を取りたい際には以下のポイントを押さえておくことが大切です。

・配線はどこにつながっているのか

上記の条件を把握できれば、だれでも簡単に『電源確保』することができます。

本記事では、そんな常時電源が取れる2つの場所と2つの電源の探し方をまとめました。

常時電源=適当につなげると電装品を作動させたいタイミングで動かせない危険性もあるので、この機会に正しい取り方を覚えてみましょう。

常時電源を取る方法は2つ

まず常時電源は常に電気が流れる電源のことで、ACCやイルミ電源のような条件付きの電源の入りとは異なります。

また常時電源から電源を取るには、

②ヒューズボックス

②つの位置からとる事が可能です。

①ナビ/オーディオ裏

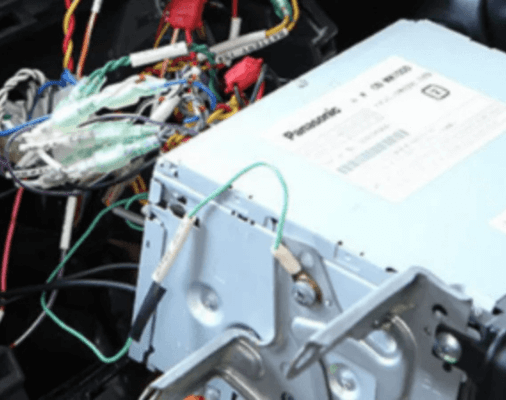

1つ目はオーディオ裏から電源をとる事です。

オーディオ裏には電源が主に

・ACC電源

・イルミ電源

・IG電源

4つの電源が流れています。

オーディオ裏にはほとんどの電源が集中している事から、DIYで電装品を取り付ける方なら誰もが使う定番の位置ですね。

純正配線の場合は識別が不明ですが、社外のオーディオがついている場合配線の色で確認することができます。

ちなみに社外のナビがついている場合、配線の色は黄色になります。表記としてはバックアップ電源が正しいですね!

今回はあくまで常時電源について紹介する内容なので詳しくは説明しません。

ちなみに、他の電源については【常時電源・ACC電源・イルミ電源の詳細をまとめた記事】でまとめているので参考にしてみてください。

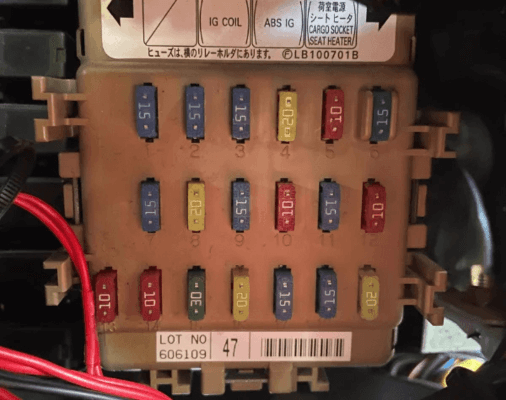

②ヒューズボックス

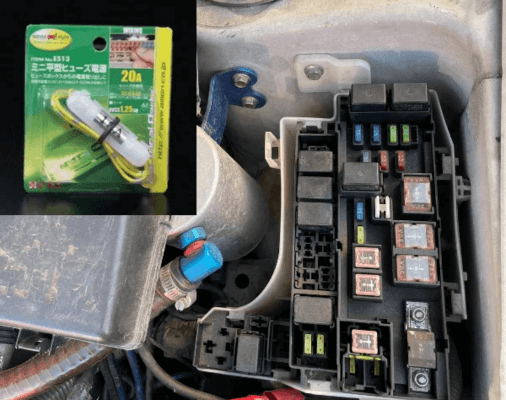

2つめはヒューズボックスからとる事です。

ヒューズボックスのヒューズにも同じようにそれぞれ電源がきているので、決まった位置から電源を取る事ができます。

慣れてくれば

・赤10(ACC電源)

・青15A(イルミ電源)

というように分かってきますが、慣れていないうちは検電テスターを使用して一回一回確認する事をオススメします。

電源を取る場合は、別売りのヒューズ電源と組み

合わせる事で簡単に電源を取る事ができます。

この方法は差し替えるだけなので、

初心者の方でも簡単に電源をとれます。

常時電源を探すには検電テスターの活用が最適

続いて電源の探し方について見ていきましょう。と言っても難しく考える必要はありません。

基本的には検電テスターと呼ばれる道具を

使用する事で電源を探す事ができます。

※詳しくは【【正しく使えばショートしない】検電テスターの安全な使い方と注意点】を参考にどうぞ。

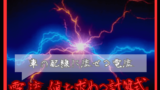

では検電テスターを使い、

・ヒューズボックスから探す方法

2つの方法をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

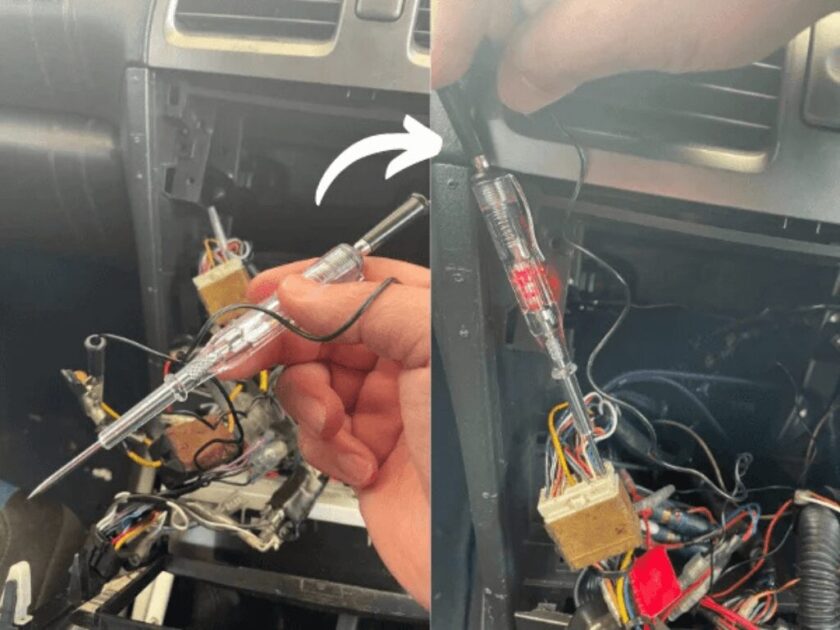

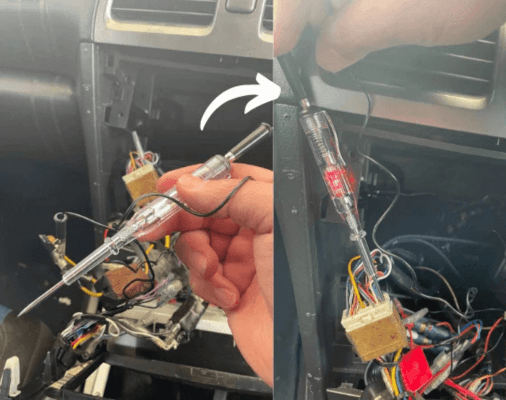

配線から電源を探す方法

配線から電源を探す場合、ギボシの金属部分。もしくは被膜を剥いた銅線に検電テスターを押し当て電源を確認します。

※社外の配線なら黄色が当てはまります。

テスターをあてた際にテスターに内蔵されているLEDが点灯します。

常時電源は常に流れるので、テスターをあてる

際にはエンジンOFFの状態で作業をしましょう。

ヒューズボックスから探す方法

ヒューズボックスから電源を探す場合、金属部分にテスターの先端を押し当てる事で電源を確認できます。

慣れてくれば、『20Aのヒューズ=常時電源だな』とわかりますが、慣れないうちは確認しながらやりましょう。

テスターをあてる際には配線と同じく、

エンジンOFFの状態で作業をします。

テスターを押し当てLEDが点灯すれば電源が常時電源となります。

スポンサーリンク

実際にそれぞれ電源を確保してみよう

このように状況に応じてテスターを駆使

する事で電源を探す事ができます。

ここからは実際に電源を取る手順について解説していきます。

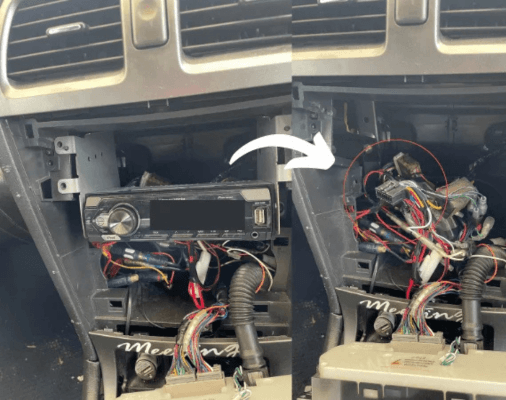

オーディオ裏から常時電源を取るやり方

オーディオ裏から電源を取る場合は

STEP2:オーディオを取り外す

STEP3:常時電源を探す

STEP4:電源を確保する

5つのSTEPから出来ます。

STEP1:カバーを外す

まず初めに手前のカバーを外しましょう。

カバーは爪で固定されているので、

手前に引っ張る事で簡単に取れます。

STEP2:オーディオを取り外す

カバーが外せたらオーディオを取り外します。

全部で6か所ネジで止められているので、

順に緩めていきましょう。

緩め終わったら裏のカプラーを抜けば

オーディオが外れます。

STEP3:常時電源を探す

社外の配線が繋がっていれば目視でもわかりますが、繋がっていない前提で電源を探します。

探すヒントとしては、

・他の電源では反応しない

2つに絞るとわかりやすいです。

実際にテスターを当てると光るのは右端のみ。

上は青。下は黄色になっている配線ですね。

電源を確保する

テスターで常時電源が確認出来たら

後は電源を確保するだけです。

この時、つなげる電装品の配線と電源側の

配線が同じであればそのままつなげますが…

配線の太さが異なる場合は発火の危険性にもつながるので無視するわけにもいきません。

詳しくは【車の配線に流せる電流容量の限界と電流値(アンペア)を求める計算式】を参考に。

そのため、太さが異なる場合は調整する必要があります。

調整って言っても実際どうすればいいの?

おすすめとしては接続コネクター3328+ギボシ端子だね。

接続コネクター3328は細線(0.2)から太線(0.5)に変換するパーツ。ギボシ端子は太線(0.5)から太線(2.0)に対応したパーツ。

つまり電源側が0.5ならギボシ端子を電源側。電装品側に接続コネクター3328とお互いをつなげる事で、配線の太さが異なる場合でも繋げる事ができる訳です。

※繋げる場合は【車の配線を0.2⇒0.5Sqに変換して電装品を作動させる配線のつなぎ方】を参考にしてみてください。

接続コネクター3328+ギボシ端子でつなげる

事が出来たら、後は実際の点灯確認をするだけ。

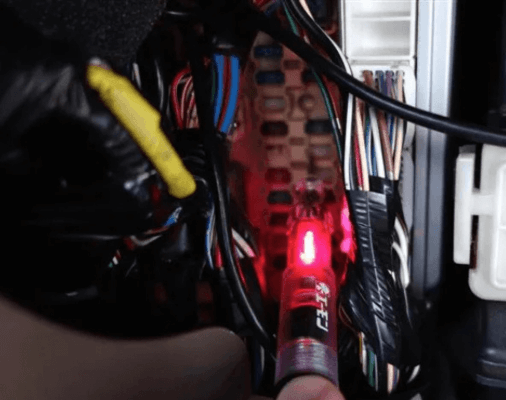

画像のように、常時電源に入れた際にLEDが

点灯すれば電源が流れているという証となります。

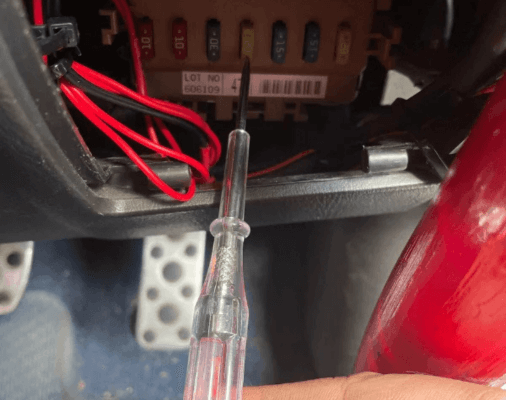

ヒューズボックスから常時電源を取るやり方

ヒューズボックスから常時電源を取る場合は、

ヒューズと差し替えるだけです。

手順は

STEP2:ヒューズ電源を使って常時電源を確保する

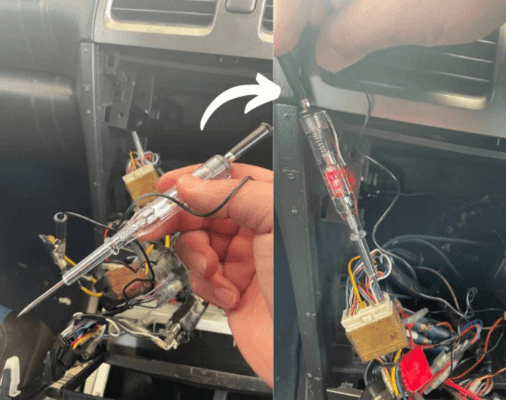

STEP1:目的の電源をテスターで探す

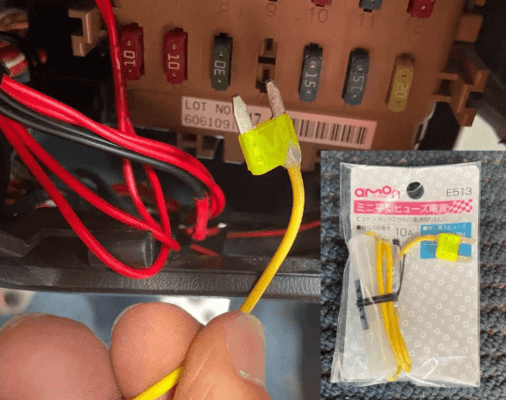

今回使うのは一般的なエーモンの検電テスター。

ワニ口をマイナスに挿した状態で、針の部分を

プラス側に当てる事で検知ができます。

実際に当ててみると、反応しなければLEDは光らない。反応すると赤く光るいずれかになります。

この場合は

・青(15A)イルミ電源

・赤(10A)ACC電源となります。

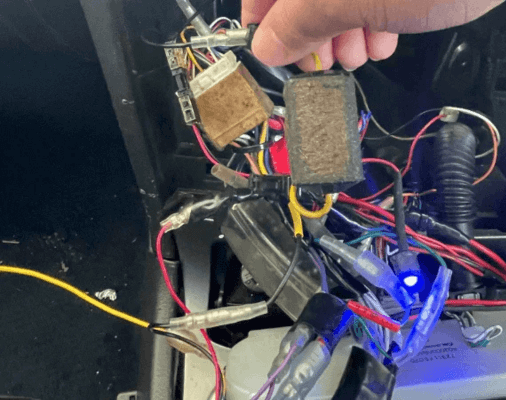

STEP2:ヒューズ電源を使って常時電源を確保する

電源がわかれば後は確保するだけ。

とはいうけど、ヒューズからってどうやってとればいいの?

エーモンのヒューズ電源を使うのがおすすめだね。

実際に画像で見ると上記の通り。先端のヒューズ部分を差し込んで、もう片方のギボシになっている部分は電装品と繋ぐ形です。

こうする事でイルミ電源が簡単に取れます。

実際にギボシ側にテスターを当てると

電気が来ている事を確認できます。

2つのうち初心者でも取りやすい方法は?

ここまでで2種類の方法から常時電源が取れる事がわかったけど、初心者が実践するならどれがいいのかな?

おすすめとしてはヒューズから取る事だね。

おすすめはヒューズから取る事

おすすめとしてはヒューズから取る事です。

ギボシ端子をかしめて~配線を加工して。などの面倒な取り回しがいらないので、初心者でも簡単に取る事ができます。

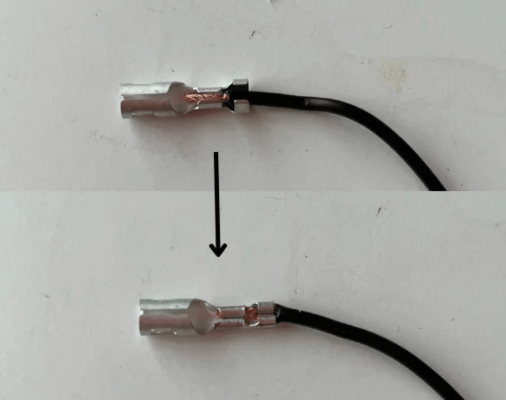

慣れてくればオーディオ裏から取るのもあり?

また、慣れてきたらオーディオ裏から取るのもアリです。

オーディオ裏から取る場合は端子を

かしめる工程が必要不可欠となりますが…

↓こんな作業

手順と正しい工程を理解しておけば決して難しくはありません。

なのでヒューズから常時電源を取る事もいいですが、作業や状況に応じて使い分けるのがおすすめと言えます。

電源の探し方や実際の取り方を覚えて作業に役立てよう

以上、常時電源の探し方や取り方を紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

②ヒューズボックス

慣れてくればオーディオ裏から取るのもあり

記事でもわかる通り、常時電源を取るには主に

オーディオ裏やヒューズと言った2パターンがあります。

作業によっては確保するまでが面倒な物もありますが…

差し替えるだけで電源が取れるヒューズ電源などもあるので、自分の作業に応じてやりやすい方法で常時電源を確保するといいでしょう。

また、今回紹介した以外にも電源の探し方を知りたい。こんな方は【電源(バッ直・常時・ACC・イルミ・マイナス)毎の探し方と取るまでの流れまとめ】を参考にしてみてください。