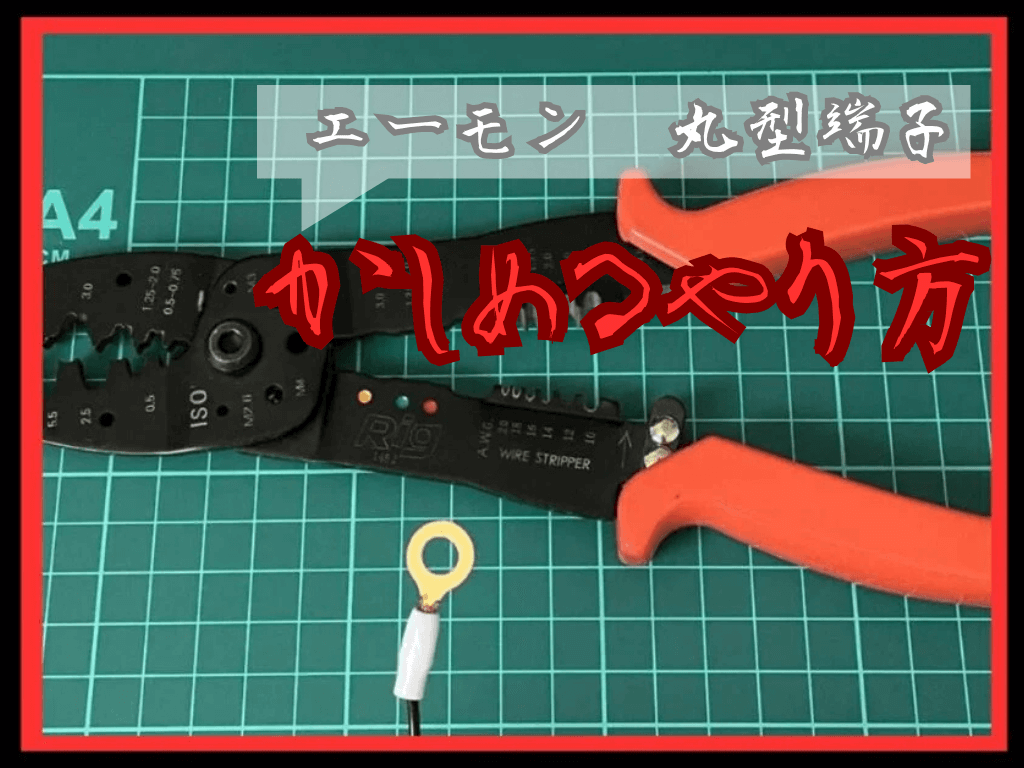

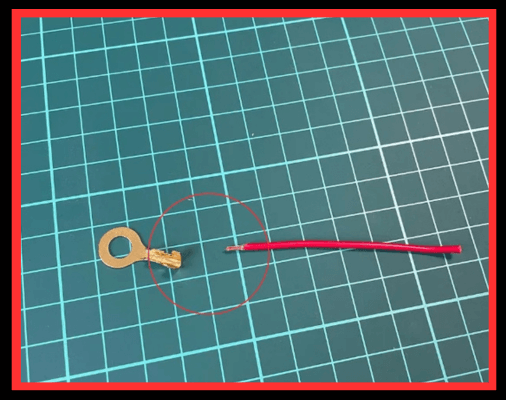

車にとっての丸型端子は、電源確保に役立つ端子の一種。本来であれば、マイナスの電源やバッテリーからの電源が取れる効果を持ちます。

ただそれには【かしめ】という工程が必要で、自分で丸型端子を取り付ける場合には誰しも通る道です。

しかし初心者。特に慣れていない方には厄介で、間違った知識のままかしめると接触不良や配線から端子が抜けるなど失敗のリスクもあります。

実際に私も初めて作業で使った際には何度か失敗しました。ですが、正しいやり方を身に着ける事で接触不良などの不備は防ぐことができます。

今回はそんな丸型端子をかしめるやり方をまとめてみました。後半では注意点も解説しているので参考にしてみてください。

✅丸型端子のかしめ方

✅かしめる上で注意すること

丸型端子を使う場合は【かしめ】作業が必須!

先ほども言ったように、丸型端子はバッテリーなどからの電源確保で役立つ半面で単体では使用できない。

作業で使う場合には【かしめ】という工程が必要です。かしめは簡単に言えば端子と配線をつなげる事で、固定した配線(剥き出しの銅線部分)が端子に接触する事で電源側から流れた電気が導通する。

そのためかしめる工程は配線から電装品間に電気を通す上で重要となりますが、間違った方法で実践すると接触不良や電装品が作動しない原因を作ります。

特に初心者にありがちなことで

・振動で抜ける

・同線とうまくつなげていない

など。失敗するリスクが高いです。

逆に今回のやり方を理解しておくことで、次回取り付けが必要になった際にリスクを減らしてかしめる事ができます。

やり方自体も5分程度で終わるので、これからの参考にしてみてください。

実際に丸型端子をかしめてみよう

ここからは実際に丸型端子の

かしめ方を確認していきましょう。

配線コードを穴で挟んで被覆だけ引っこ抜く

丸型端子をかしめてスリーブをかぶせて完成

スリーブをかぶせて完成

配線の被膜を剥く

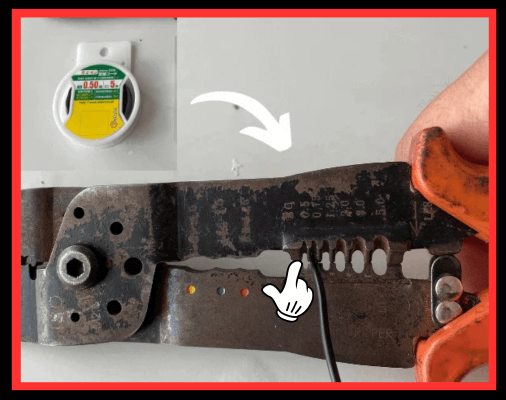

まず電工ペンチと配線(0.5)を準備。電工ペンチのワイヤーストリッパー部分を使いギボシ端子をつける配線の被覆をはずします。

・右側のsq表記は配線コードのサイズ

つまり配線が0.5sqだった場合は

0.5の穴に通せばいい訳です。

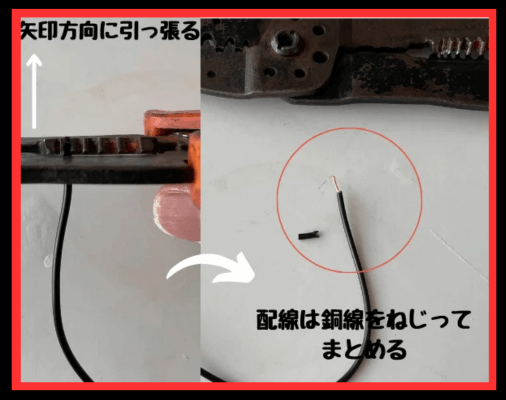

配線コードを穴で挟んで被覆だけ引っこ抜く

電工ペンチのグリップを握った状態で矢印方向に引っ張るだけ。

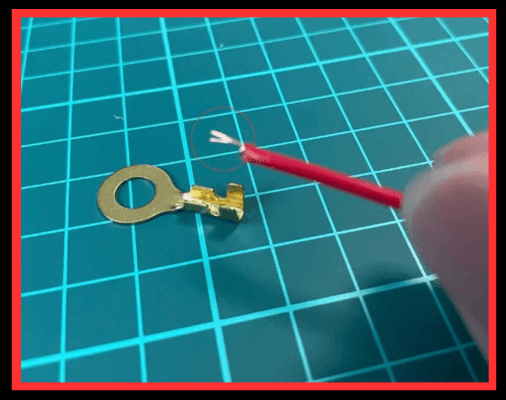

被膜を剥くことが出来たら、内部の芯線(電気が通る道)をよじってまとめておきます。こうする事で端子をはめ込む際にスムーズに取り付けができます。

丸型端子をかしめる

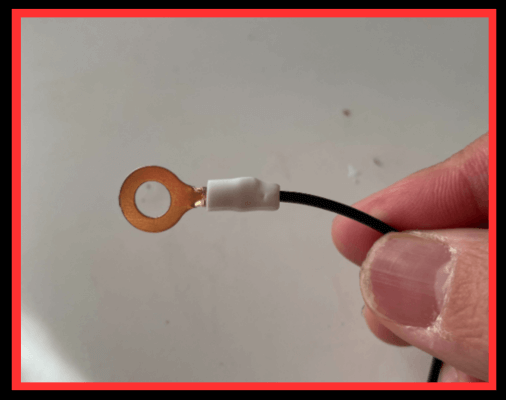

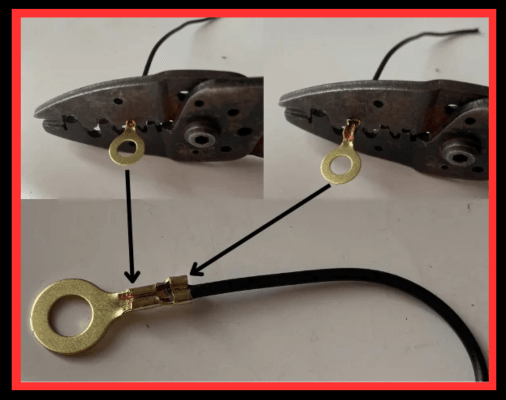

端子にはめ込む事が出来たら丸型端子を準備して画像のようにセットしましょう。

・奥のツメは被膜を剥いた配線の上から。

かしめる事で接触不良を防止する事ができます。きれいに固定するコツは初めに軽く圧着して1ランク下の穴でもう1度圧着する事。

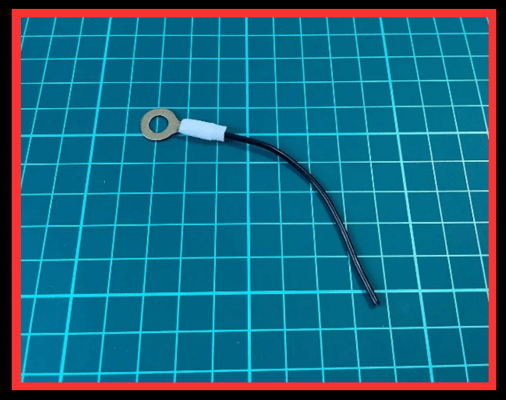

スリーブをかぶせて完成

後はかしめ後に上からスリーブをかぶせて作業は完了となります。

これなら初心者でも簡単にできる

のではないでしょうか?

ちなみに作業ってどのくらいで出来るの?

作業自体はここまでやって5分かからないくらいかな。慣れていれば1~2分程度で出来るね。

初めのうちは時間よりも正しい手順を実践して覚えていけばいいでしょう。

丸型端子をかしめる上で絶対にやってはいけない事

ここからは丸型端子をかしめる上で

絶対にやってはいけない事について。

上記ではかしめる流れをお伝えしましたが、その中で間違ったやり方をしない為にも一緒に覚えてみましょう。

かしめる銅線が数本しかないのはダメ

奥までしっかりとかしめないと接触不良になるので注意

かしめ部分と銅線が接触しない状態ではダメ

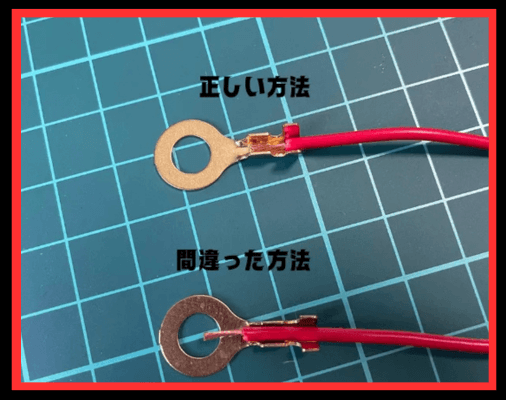

1つ目はかしめ部分と銅線が接触しない状態ではダメなこと。使い方に慣れていない初心者の方にありがちなんですが、かしめ部分と銅線が接触しない状態で挟み込む方が割と多いです。

別に大丈夫じゃないの?

かしめてあるという点だけなら問題はないけど、銅線と端子の接触箇所が少なくなるからダメなんだよね。

もしかしめるのであれば、一方は銅線の

上からかしめるのがいいでしょう。

2つあるうちの上のやり方が正しい方法です。

かしめる銅線が数本しかないのはダメ

また、かしめる銅線が数本しかないというのも問題。

まとまった銅線をかしめる事で安定した電気が流れる訳ですから、数本しかないと電気の流れが不安定になるので接触不良になります。

奥までしっかりとかしめないと接触不良になるので注意

これもまた多いのですが、②つの基準をクリアしていても最後のかしめがあまい為に失敗するケースがあります。

かしめがあまい=抜けやすい

この図が成り立つので接触不良はもちろんの事。

便利な道具でも使い方を間違えれば大惨事になるので、正しく使って大いに作業に活用してください!

かしめ後の丸型端子の活用法について

ついでに丸型端子の活用法についても聞きたいんだけど、かしめた端子はどんな作業に役立てるのが最適なのかな?

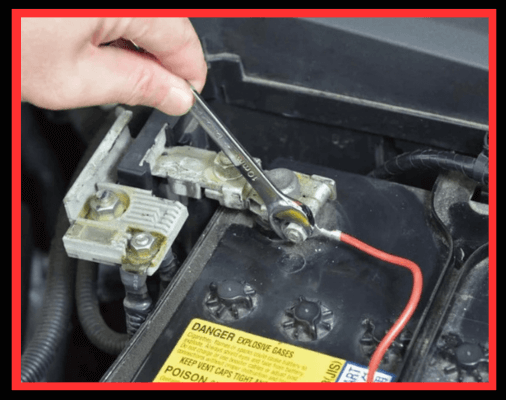

サイズにもよるんだけど、8Φならバッテリーのプラス。10Φならシートベルトなどの大きいマイナスを取る際に便利だね。

8Φならバッテリーのプラスへ

どうして丸型端子(8Φ)がおすすめなの?

つなげるボルトのサイズと端子のサイズがピッタリだからだね。

よく『丸型端子なら何でもいい』という人がいますが、丸型端子にも種類がある為、正しく使わないと

・ショート

いずれかの原因になります。

そのため、端子のサイズがぴったり合う丸型端子8Φが最適と言えます。

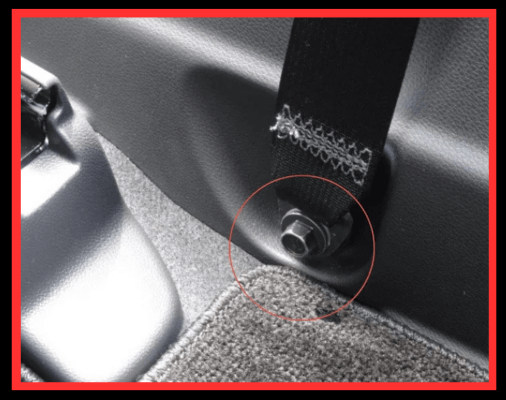

10Φならシートベルトのボルトのマイナスへ

基本的にあまり使う機会はありませんが…

アーシングやバッテリー移設の際の

ボディーアースとして役立つ箇所です。

その際に、ボルトのサイズが変るため

丸型端子10Φが最適となります。

正しいかしめ方を理解して接触不良なくアース又はプラスの電源を確保しよう!

以上が、丸型端子のかしめ方です。

今回の記事のおさらいです。

・配線コードを穴で挟んで被覆だけ引っこ抜く

・丸型端子をかしめる

・スリーブをかぶせて完成

かしめる銅線が数本しかないのはダメ

奥までしっかりとかしめないと接触不良になるので注意

丸型端子は正しく使用する事が出来れば

・ボディアースの確保

2種類のことが使い方次第でできます。

ただ、丸型端子のかしめに慣れていない方にとっては作業手順がわからず難しいかもしれません。しかし、今回のように正しい知識をつける事で今後のカスタムに役立つ情報が身につきます。

接触不良を起こさずに配線に繋げたい。そんな方は是非参考にしてみてください。

よくある質問

Q.端子のかしめ作業は初心者でもできますか?

A.はい、手順通りにやれば誰でもかしめることができます。

Q.電工ペンチがない場合は他の工具でもいいですか?

A. いいえ、電工ペンチは専用工具なのでそれ以外はおすすめしません。詳しくは【端子のかしめに適当な工具はダメ”電工ペンチが最適な2つの理由と正しいかしめ方”】を参考に。