ヘッドライトの車検基準が知りたいんだけど。どんな基準があるのかな。

このような悩みはありませんか?

特に『これから自分で車検を受けよう』と思っても、車検には基準があり何をクリアすれば適合するのかわからず頭を悩ませることって多いですよね。

結論、車検基準をするには以下のポイントを押さえておくとおすすめ。

バルブの色

ライトの高さや個数

ライトの照らす方向

照らす距離

上記の内容を把握しておくことで、誰でもヘッドライトの基準で車検に適合させることができます。

実際に私も基準を理解した上で車検を受けて合格しました。

この記事では、そんなヘッドライトについて車検基準5つとよくある3つの車検に落ちるパターンをまとめました。

ヘッドライト=どれでも言い訳ではないのでこの機会に覚えてみてください。

※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【ヘッドライト(前照灯)の知識”よくある疑問(悩み)や解決策・作業項目まとめ”】でまとめているので参考にしてみてください。

ヘッドライト=どれでも車検に通るわけではない

車には一般的に車検というものがあり、適合させた状態で受けて合格すると公道走行が可能となります。もし仮に車検切れで走行を続ければ、懲役や罰金刑の対象に。

※車検切れの違反については【無車検(検切れ)の危険運転”故意に続けると懲役や罰金刑の対象に”】でまとめているので参考にしてみてください。

そのため車検が切れる前に済ませておく必要がありますが…一言で車検と言っても、いくつか基準があるので通すためには以下5つの基準を理解しておくことが大切です。

特に、社外のバルブに変える際は適当に選ぶと落ちやすいので確認しておきましょう。

車検に通すためには基準を理解する必要がある

ヘッドライトの車検基準には

・バルブの色

・ライトの高さや個数

・ライトの照らす方向

・照らす距離

5つがあります。

バルブの明るさ

バルブの明るさはどのくらい明るいのか表します。暗いのは論外ですが、明るさについては保安基準第32条の5項目に記載があります。

すれ違い用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

簡単かつ分かりやすく言えば。

すれ違い前照灯=ロービーム(ヘッドランプ)

ロービームは建物や人など。障害物を認識できるくらいの明るさにする事。

でも、周りに迷惑の掛かる爆光などの

明るさはいけませんという訳です。

もう少し詳しくすると198条についての記載になります。

すれ違い用前照灯(その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあっては、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

ロービームを同時に点灯させたときに、40m先の障害物を照らせる明るさにする事。

ただ、周りに迷惑の掛かる爆光などの

明るさはいけませんという訳です。

迷惑の掛かる明るさにしないとは言うけど、実際どのくらいが妥当なの?どこまでがセーフなのかよくわからないんだけど…

確かに細かい数値までは書いていないから上限についてはわからないけど、最低限片側6400カンデラ以上。上限については目視できない明るさの物にはしないと覚えておこう。

※ただし、平成10年以前に作られた車は片側12000カンデラ以上になるので注意です。

バルブの色

ヘッドライトのバルブはどの色でもいい訳ではないので、

正しい色を知る事が必要です。

正しい色って何色なの?

基準については29条を参考にしてみてね。

平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第32条の規定並びに細目告示第42条、第120条及び第198条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。

走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であるこ

と。道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2020.12.25】より引用

簡単かつ分かりやすく言えば、ロービームの色(前照灯)は白色又は淡黄色のどちらかである事。

つまり、白か黄色なら絶対に大丈夫って事?

条件付きだけど、基本的には大丈夫だね。ちなみに条件は、平成17年12月31日以前に製作された自動車に限り黄色も大丈夫って事。

詳しくは【年式で通らないと噂のイエローバルブは今の基準で車検に通るのか?】で解説しているので参考にしてみてください。

を求める簡単な計算式-2-1-160x90.png)

ライトの高さや個数

どのくらいの高さまで大丈夫で、個数は何個なのかと言う事ですね。

内容については以下の記載があります。

【バルブの数】

すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、

カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下

の自動車にあっては、1個又は2個であること。

【ヘッドライトの高さ】

自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の自動車にあっては、小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上1.2m以下に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上0.5m以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(最高速度20km/h未満の自動車にあっては、小型特殊自動車)及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上0.5m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

簡単かつ分かりやすく言えば。

すれ違い用前照灯の数は2個が基本です。ただし、バイクなどの二輪車に関しては1個惜しくは2個となります。

ライトの照らす方向

ライトを照らす方向については、以下の記載があります。

前方10mの位置において、当該照明部の中心を含む水平面より下方20㎜の直線及び下方150㎜の直線(当該照明部の中心の高さが1mを超える自動車にあっては、下方70㎜の直線及び下方200㎜の直線)並びに当該照明部の中心を含み、かつ、車両中心線と平行な鉛直面より左右に270㎜の直線に囲まれた範囲内

簡単にまとめると。

10mの位置に立った時に光が当たる強い

部分が中心から20mm(2㎝)下。

縦15cm、横27cmの四角形に囲まれた

範囲になるようにする方向と言う事です。

これだけ見ると

なんのこっちゃい。

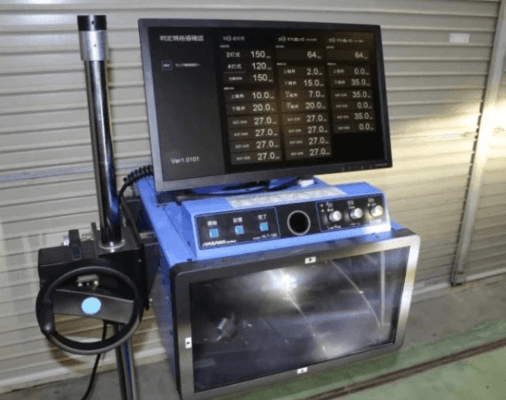

となりますが、ようは特定の位置の時に範囲内で光が当たっていればOK。とはいえ、正確な数値は目視で確認できないので、専用のテスターで測定する必要があります。

照らす距離

距離=どのくらい先まで確認できるかですね。距離に関しては以下の記載があります。

前照灯は、夜間前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するこ

と。

40mの距離から障害物を確認できるものとなっています。ぱっと見だけだと『40mってどのくらい?』と疑問に思うかもしれませんが…目安として車8台分くらいを参考にしておくといいでしょう。

ちなみにハイビームの場合は100mの距離からです。

たまに照らせばいいという方がいますが、基準が決まっているので正しく照らせない場合は車検に適合しません。

| バルブの明るさ | ロービームを同時に点灯させたときに、40m先の障害物を照らせる明るさ |

| バルブの色 | 白色又は淡黄色 ※黄色に関しては条件付き。詳しくはこちら |

| ライトの高さや個数 | 高さ⇒ヘッドライトレンズの一番上から地面までの高さが1.2m以下。 下限は地上からヘッドライトレンズの一番下側までが0.5m以上の高さ ライトの個数は2個。 |

| ライトの照らす方向 | 10mの位置に立った時に光が当たる強い部分が中心から20mm(2㎝)下。 縦15cm、横27cmの四角形に囲まれた範囲 |

| 照らす距離 | 夜間前方40mの距離。ハイビームの場合は100mの距離 |

5つの項目があるので、これから先車検を受ける際の参考にしてみてください。

※別記事では車検を受ける方法について【車の車検を受ける2つの選択肢と少しでも費用を安く抑える方法】でまとめているので参考にしてみてください。

ただしこんな場合は落ちるリスクが高い

ここからはヘッドライトで落ちやすいケースについて。

ヘッドライト=保安基準以外にも注意しておかないと落ちるリスクが高くなるので一緒に確認しておきましょう。

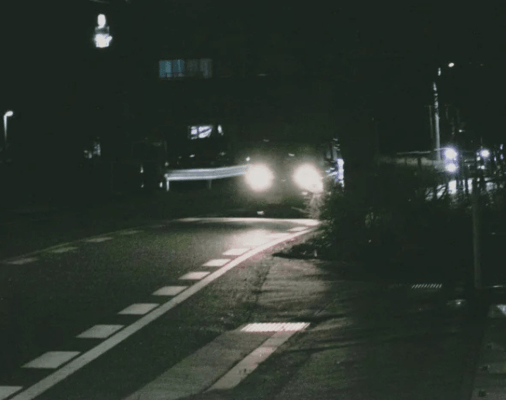

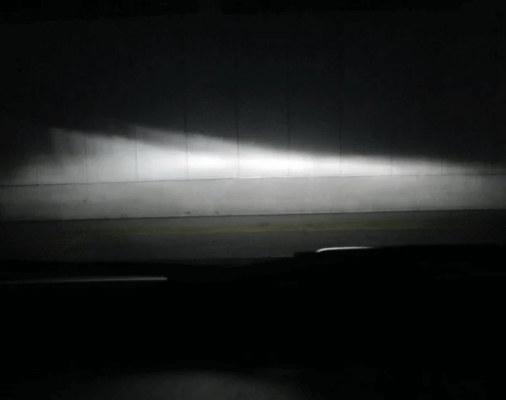

カットラインが出ない事や光量不足

1つ目はカットラインの問題です。カットラインは、照らしているエリアと照らさないエリアの境界線の事をいいます。

本来であれば、ヘッドライトは上すぎず下過ぎずの中間を照らしています。理由は上すぎると対向車が眩しく感じるため。上すぎると眩しいでも下過ぎは前が見えないとなった時にちょうどいいのが中間です。

このカットラインが出ていればほぼ均等に光を照らすわけですが、社外品を入れる事ででなくなることが多々あります。特に安物の明るいバルブです。純正なら専用設計に作られるので出ないと言う事はまずありません。

逆にLEDなどの社外品は光の当たり方が変わるので、配光が狂った結果としてカットラインが崩れることになります。また、崩れる事で光量不足の原因にもなります。

そのためカットラインや光量不足には注意しておきましょう。

光軸のずれ

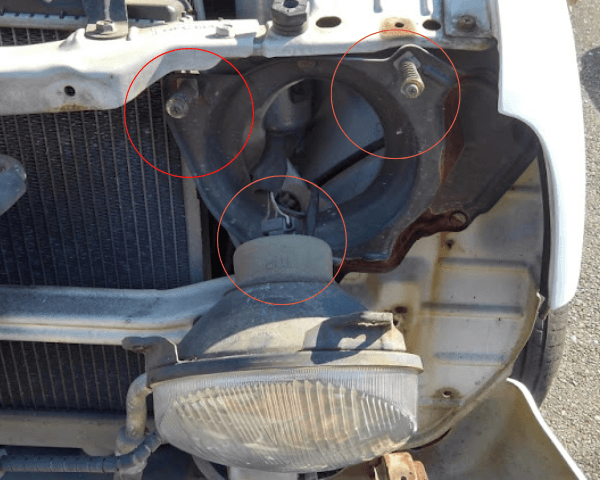

2つ目は光軸のずれです。光軸のずれの原因は、ヘッドライト本体に衝撃が加わる。もしくは取り付けの角度が変った場合にずれやすいです。

たとえばアルトワークスを例にするとわかりやすいです。アルトワークスのヘッドライトは赤〇のネジ3箇所で固定されています。

ネジを締め付けると下に向いて逆に緩めれば上に向いていくという流れです。

つまり調整次第で左右で変わるだけでもずれが生じると言う事。左右のずれ=光軸のずれに発展します。

光軸調整は調整ねじをいじることで簡単に調整が出来るのでうまく合わせてみ間ましょう。もし自分で出来ない場合は車屋さんやテスター屋さんで合わせてもらうのもおすすめ。

左右で色が異なる

3つ目は左右で色が異なる事。

基本的にヘッドライトの色は左右均等で白もしくは淡黄色です。そのため、片方が白。もう片方が黄色というような場合は適合しません。

また同じ色であっても、下手なバルブに

取り換えると左右で色が異なる場合があります。

その場合でも車検には適合しなくなるので気を付けましょう。

車検に通りやすくするためのコツ

最後になりますが、車検に適合しやすく

するためにするコツについて解説します。

コツは以下3つ。

純正のバルブを使う

1つ目は純正のバルブを使う事です。

純正のバルブは車を購入した時点でついているバルブです。

たとえば

・純正がLEDなら同じLED

・純正がHIDなら同じHID

というように合わせます。

純正はその車専用に設計されているので、カットラインや明るさなど。車検に適合するようにされています。

そのため、手っ取り早く適合させるなら車検時に純正に戻すのもおすすめです。

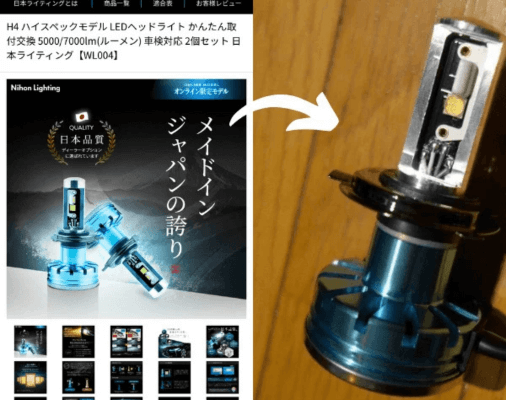

社外品を使う場合はメーカー品がおすすめ

2つ目は社外品を使う場合はメーカー品がおすすめ。

下手に激安なものや明るい物を選んでしまうと、

取り付けた時に失敗するリスクが高いです。

たとえば

・光量が足りずに暗い

・左右で色が異なる

このような事が起こります。

逆にメーカー品を選ぶと、車検に適合するように

設計されたものが多くLEDやHIDなどの社外品でも安心です。

たとえば、実際に私が使ったバルブであれば日本ライティング 【ハイスペックモデル】と呼ばれるもの。

日本ライティングは自動車用のLEDヘッドライトを製造販売するメーカーです。車検に適合するものも多く、明るさや耐久性も高いのが特徴です。

その分値段は高めですが…

・カットライン

・車検

等の問題から安心して使うなら日本ライティングがおすすめです。

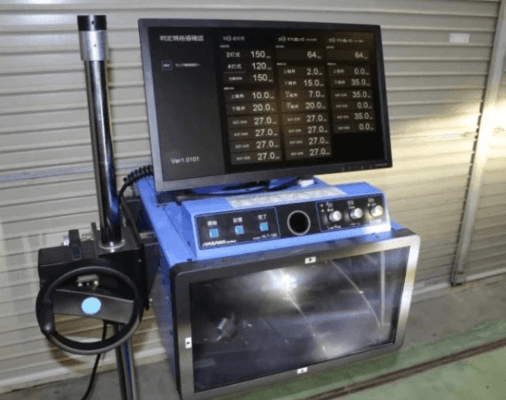

テスター屋で事前にライト全般の確認をする

3つ目はテスター屋で事前にライト全般の確認をすること。

カットラインや光軸調整は自分でだいたいの位置までは調整できますが…正確な数字として目視で確認する事はできません。その結果が車検時に落ちると言う事です。

なので、事前にテスター屋でライト類全般の検査をしてもらえば、車検の際に落ちるリスクを大幅に減らす事ができます。

このように車検に適合しやすくするための方法もいくつかあるので、基準だけでなく合わせて覚えてみてください。

車検の基準を理解して車に合ったバルブを使いましょう!

以上、車のヘッドライトの車検基準(5つ)とよくある3つの落ちるパターンを解説しました。

今回の記事のおさらいです。

バルブの色

ライトの高さや個数

ライトの照らす方向

照らす距離

光軸のずれ

左右で色が異なる

社外品を使う場合はメーカー品がおすすめ

テスター屋で事前にライト全般の確認をする

記事でもわかる通りヘッドライトには

明るさや色と言った5つの項目が該当します。

ヘッドライト=点灯すれば大丈夫と思う方も中にはいると思いますが、基準を満たさないと落ちるリスクが高くなるのでまずはどんな項目が該当するのか参考にしてみましょう。

また、車検に適合しやすくする為の方法と

してメーカー品のバルブを選ぶのも一つの手です。

メーカー品であれば適合しやすいように設計されているので、よくある安くて爆光等と謳われるバルブに比べると安心です。

たとえば、実際に私が使ったバルブであれば日本ライティング 【ハイスペックモデル】と呼ばれるもの。

日本ライティングは自動車用のLEDヘッドライトを製造販売するメーカーです。車検に適合するものも多く、明るさや耐久性も高いのが特徴です。

その分で値段は高めですが…よくある

・光軸のずれ

・左右で色が異なる

等の問題を【日本ライティング 【ハイスペックモデル】】で解消する事ができます。

あとは基準毎に全体でヘッドライトの調整をすることで車検に適合しやすくなります。