今回ご紹介するのは、【ギボシ端子の仕組みと作業で役立つ活用法】について。

ギボシ端子はエーモンなどから出ているパーツで、車の電装品を使う作業に使うのが一般的です。

カスタムをするなら定番ともいえるパーツですが…

ギボシ端子と一言で言っても、使った事がないとどういったパーツでどんなタイミングで使うのがおすすめなのか疑問に感じる方も中にはいる事でしょう。

そこで今回の記事ではギボシ端子の基本を元に使い方や活用法まで詳しくお伝えします。

✅仕組みが知りたい

✅使い方や活用方法が知りたい

ギボシ端子は配線同士を繋げるのに役立つパーツ

まずギボシ端子というのはカスタムに役立つパーツの一つ。

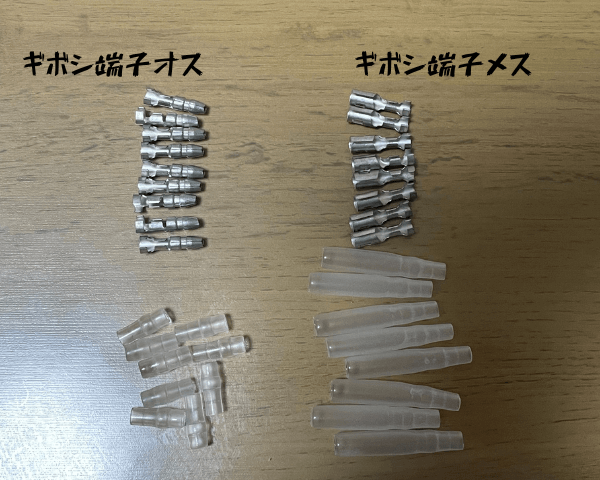

オス型とメス型があり、2つを組み合わせる事で

配線同士をつなぐ事ができます。

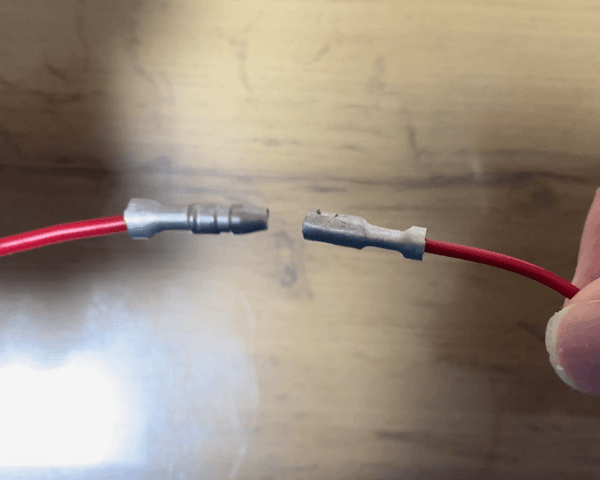

こんな感じ↓

また、配線同士をつなぐ事で電源分岐などにも役立ちます。

分岐できる仕組みとしては

⓶配線の銅線から端子に電気が伝わる

⓷オスとメスの端子間を通してもう片方に電気が流れる

簡単に言えば端子自体が電気を通す仕組みになっているので、剥き出しの銅線を端子に触れさせる事で電気が伝わる訳ですね。

ギボシ端子は

・配線同士をつなぎたい

・電源確保に役立てたい

こんな方におすすめとなります。

ただし使うためには【かしめる】作業が必要

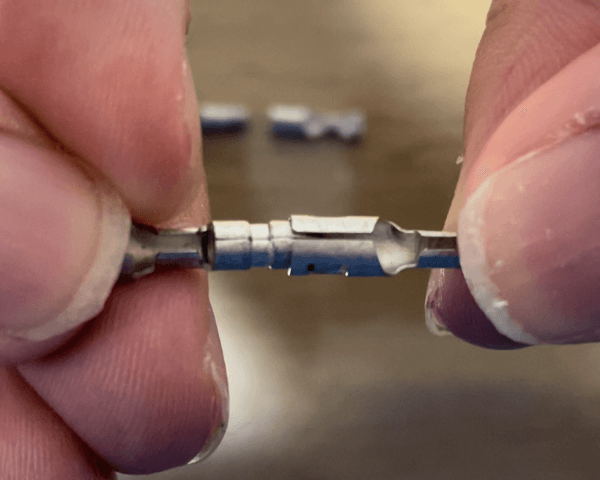

ただし使うためには【かしめる】作業が必要となります。

かしめというのは簡単に言えば配線と端子を固定する作業で、2つを固定する事でオスとメスを繋げた時に電気を導通させる事ができます。

ただし、適当につなげればいい訳では無いので

かしめる際にはいくつか注意が必要です。

間違った取り付けによる危険性は以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

正しくかしめができればこんなことにも使える!

ここからは正しくかしめができる前提で出来る事について。

まず記事でも言ったように。

・電源確保に役立つ

これが一般的ですが、ギボシ端子はあくまでも0.5~2sqまで対応。太線は繋げても細線には対応できないので電装品によっては微妙なところ。

そこで接続コネクター3328の出番。

| ギボシ端子 | ギボシ端子は配線同士を繋げる事で電気の導通が出来る端子。対応サイズは0.5~2sq。 |

| 接続コネクター3328 | 接続コネクター3328は配線同士を繋げる事ができる。対応サイズは0.2~0.5sq。 |

本来であれば太線にしか対応していないので

細線を使う電装品には使えませんが…

接続コネクター3328は細線は0.2~0.3sq。太線では0.5sqまで使えるので、ギボシ端子(0.5~2sq)と組み合わせる事で0.5⇒0.2sqに変換する事も可能です。

特に

ドライブレコーダーやETC車載器・LED等の配線につなげたいな。

こんな場合でも対応できるのでカスタムの幅が広がるのでお勧めです。

接続コネクターとギボシ端子を繋げる配線方法については、以下で詳しくまとめているので参考にしてみてください。

ギボシ端子の

以上、ギボシ端子の仕組みと作業で

役立つ活用法についてお伝えしました。

記事でもわかる通り、ギボシ端子はオス型とメス型があり2つを組み合わせる事で配線同士をつなぐ事ができるパーツ。

また、配線同士をつなぐ事で電源分岐などにも役立ちます。

・配線同士をつなぎたい

・電源確保に役立てたい

こんな方におすすめとなるパーツです。

※ただ使うためには【かしめる】作業が必要となります。

かしめというのは簡単に言えば配線と端子を固定する作業で、2つを固定する事でオスとメスを繋げた時に電気を導通させる事ができます。

正しくつなげる事ができれば

・電源確保に役立つ

以外にも接続コネクター(3328)を組み合わせる事で、0.5⇒0.2sqに変換して電装品のカスタムに役立てる事もできるので今後の参考にしてみてください。

ギボシ端子の関連記事

今回紹介した以外にもギボシ端子について詳しくなりたい。こんな方向けに別記事でギボシ端子に関する内容をまとめているので参考にしてみてください