今回紹介するのは、【ギボシ端子の間違った取り付けで起こる2つの症状と対策】について。

一般的にギボシ端子と言えば

・電源の確保ができる

といったこと等に役立つパーツです。

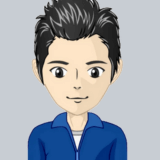

こんなやつ↓

正しく使えば上記のように電装品を使う

カスタムに役立つパーツと言えますが…

間違った使い方をしてしまうとその逆に危険を伴う場合があります。

実際にどんな危険があるのか?放置するとどうなるのかなど。順を追って詳しく解説していきます。

✅ギボシ端子を正しくカスタムに役立てた

間違った取り付けで起こる本当に危険な2つの症状!

それではさっそく、ギボシ端子の間違った

取り付けで起こる危険な症状を見ていきましょう。

っていわれてもどんな症状があるの?

よくある症状で言えば・接触不良・ショートの2つだね。

詳細については以下で詳しく解説

していくので見ていきましょう。

接触不良

1つ目の症状として接触不良があります。

接触不良ってどんな症状?

簡単に言えば電気が伝わりにくい症状だね。

たとえば今回のギボシ端子に当てはめれば、取り付けが不十分でギボシ同士が接触せずに不良を起こしてしまう症状ですね。

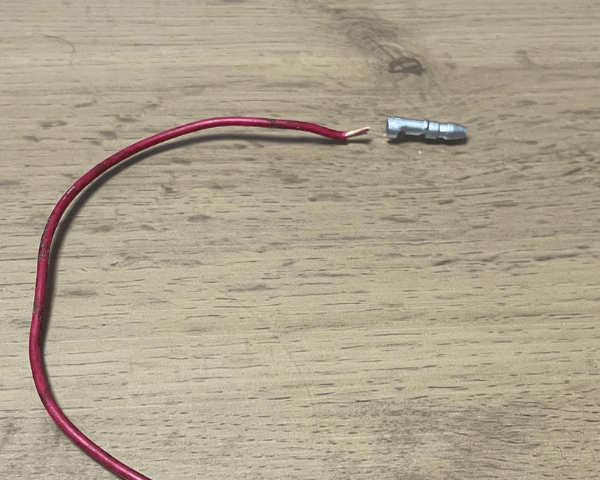

本来であれば、画像のようにオスとメスが繋がる事で電気が伝わりあって導通ができる訳ですが…

接触不良の場合はたとえギボシが繋がって

いても電気が伝わる事がありません。

この症状は初心者の方や慣れていない方に起こりやすいです。

ショート

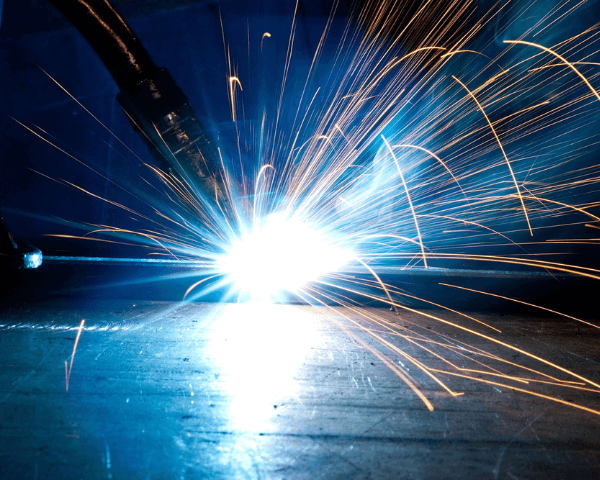

2つ目はショートの症状です。

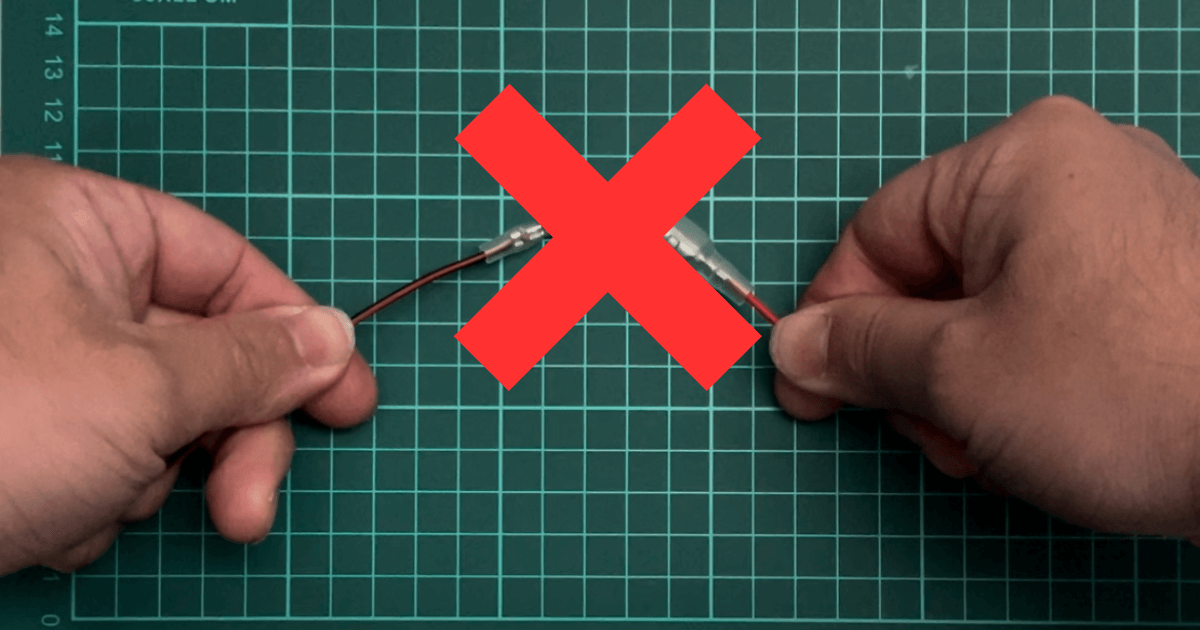

ショートは、『バチッ』という音と共に

金属同士が触れて火花が散る症状です。

ショートは異なる極性同士が触れて

しまった時になります。

簡単に言えばプラス端子とマイナス端子が触れた時ですね。

症状を引き起こす原因になるものは?

ここからは症状を引き起こす原因について。

何故このような症状が起きてしまうのか?

それは、ギボシ端子本来の構造にあります。

ギボシ端子はオス型とメス型の端子の組み合わせで取り外しを可能にする端子の事です。

繋いだ金属部分が接触する事で、配線に電気が

流れ電装品へと送られる構造です。

そのため、以下の2つの事をしてしまうと

・ショートを引き起こしてしまいます…

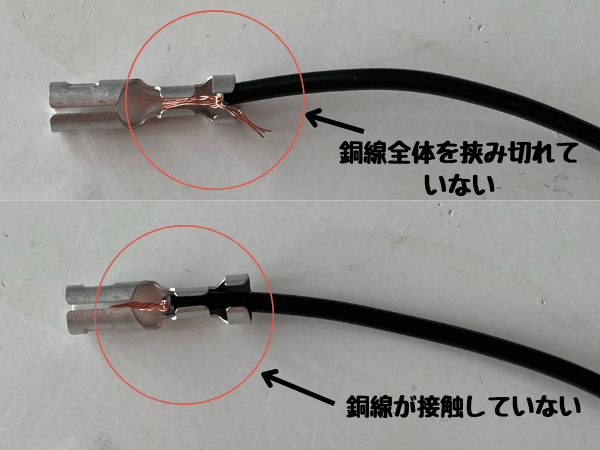

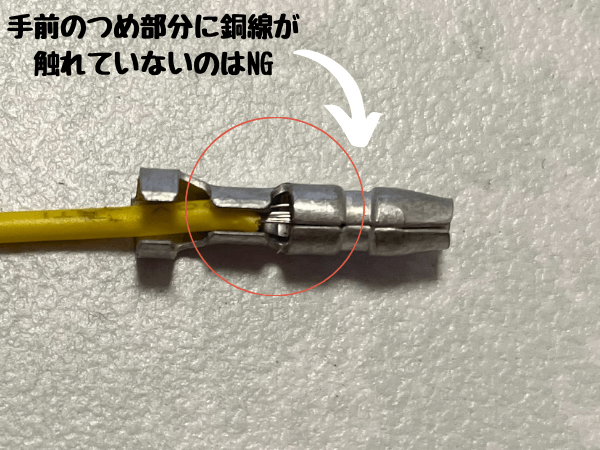

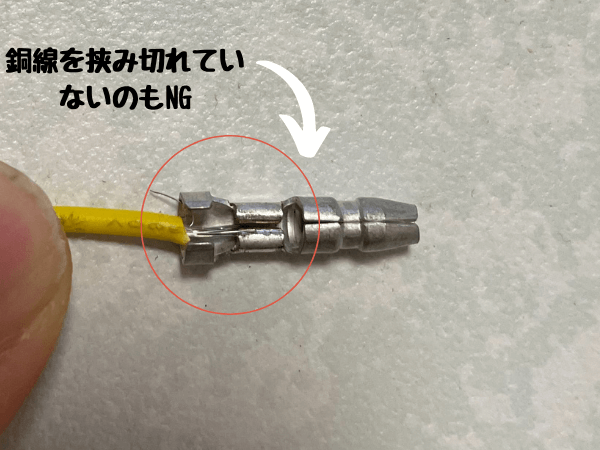

①ギボシのつめが被膜にかかり電気が流れない

どのような状況かといいますと、画像のように被膜の部分に2箇所ともかしめてしまい電気が流れずに接触不良を起こしてしまう事です。

パッと見た感じは取り付けができているように見えますが、端子部分に被膜を剥いた配線が接触していないので不良を起こしてしまうという訳です。

また、かしめが不十分だとギボシから配線が抜ける場合があるので注意しましょう。

②差し込み部分が不十分でかしめがあまい原因に

2つ目はきちんとかしめる事ができていても差し込みがあまくて接触不良になる場合です。

この場合、画像のように奥まで差し込めて

いないので振動などによって外れる事があります。

また、かしめがあまい場合も同様です。電工ペンチを使わずにペンチなどで挟み込んで固定した場合をいいます。

この場合、一見固定できているように見えますが…

隙間が出来てしまうので振動で

外れる危険性があります。

なので、ほかの工具でかしめる場合には注意が必要です。

さらに詳しくは別記事にて詳しくまとめているので参考にしてみてください。

もし症状を放置したまま走行を続けてしまうと?

このように症状には元となる原因がありますが…

例えば、もしこのようになっても気づかないで

走行をしてし待った場合以下の事が起きてしまいます。

⓶ボディーアース(オーディオなどの金属部分)と接触してヒューズが切れる

⓷場合によってはエンジンが掛からなくなる

振動で端子が外れる事や配線がフリーになるので暴れる

まず振動で端子が外れる事や配線がフリーになるので暴れる事。

かしめが不十分な事によって

・配線がフリーになるので暴れる

いずれかのことが起きやすいです。

端子が外れたりフリーになる=接触不良になる。

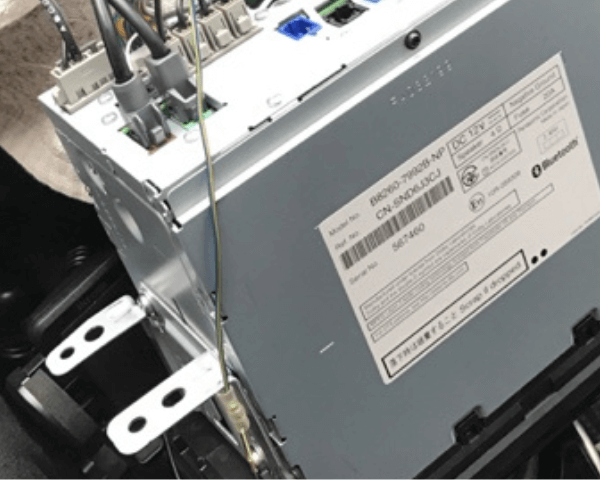

ボディーアース(オーディオなどの金属部分)と接触してヒューズが切れる

もう一つはボディーアース(オーディオなどの金属部分)と接触してヒューズが切れる事。

外れる程度なら接触不良で済みますが…

ボディーアースと接触すると、電装品を保護しているヒューズにまで余計な電気が伝わるのでヒューズが切れる事になります。

ヒューズ=保護回路の事で大抵が電装品の前に取り付けられていて、想定外の電気が流れると電装品を守るために自身が切れて保護します。

保護すると電装品は守られますが、その一方で電気が途中で途切れるので電装品が使えなくなります。

もし切れた場合には交換する事で対処ができますが…

もし交換方法がわからない方は、以下記事でヒューズ交換の流れをまとめているので参考にしてみてください。

場合によってはエンジンが掛からなくなる

他にはエンジンがかからなくなる場合もあります。

先ほどのヒューズに関係する事ですが…

ヒューズの中でも特にメインヒューズと呼ばれるもの。

こんなやつ↓

| メインヒューズ | メインヒューズは30Aや50Aなどの大きいヒューズの事。一般的に使われる10Aや20Aなど、数値の小さいものと比べるとエンジン始動にも影響を与える場合があります。 |

10Aや15Aなどよりも大きい30Aや50Aなどのヒューズが切れる事でエンジンがかからないトラブルに陥ります。

ヒューズが元でエンジンがかからない場合は、原因となるヒューズを変える事で同じく対処できますが…

数値の大きいヒューズは基本カー用品店などで手軽には購入できないので、ディーラーなどのお店に注文する事になります。

失敗しない為に実践できる対応策!

ここからは失敗しない為に実践できる対応策について。

間違った行動をすることで失敗するので、

逆に正しい事を心がける事で対策となります。

流れに沿って取り付ける

電工ペンチを使ってかしめる

1つ目は電工ペンチを使ってギボシをかしめる事です。

電工ペンチは端子をかしめる専用工具で

正しく使うことで接触不良やショートを防ぎます。

ペンチでも固定ができなくはないですが…

抜ける確率が高いので必ず電工ペンチを使いましょう。

電工ペンチを使ったギボシ端子のかしめ方が知りたい方は以下記事を参考にしてみてください。

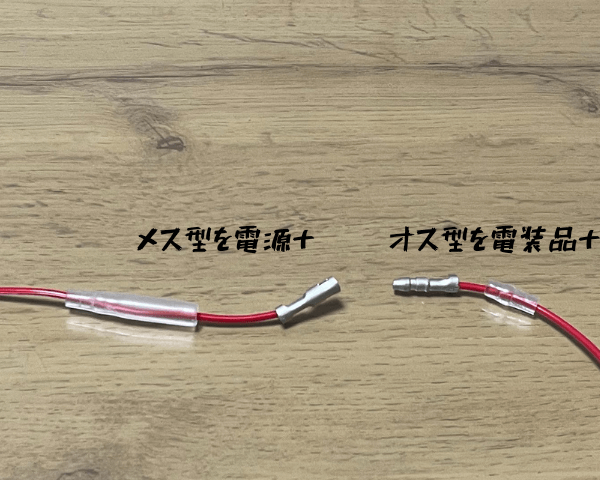

流れに沿って取り付ける

また電気の流れに合わせて

電装品側=ギボシ端子のオス

にすることで仮にギボシが抜けてもメス側がスリーブで覆われているのでボディに接触する事がありません。

他にもマイナスの電源側はギボシのオスにする事でお互いが接触してショートするのを防ぐことが出来ます。

対応策としては正しいかしめ方も

もちろんですが…

このように向きに注意して取り付ける事も、

対応策と言えるでしょう!

正しい方法を実践する事で、失敗なくギボシを取り付ける事ができます。

電気の流れに沿って使い分ける事で失敗のリスクを減らせる!

以上、ギボシ端子の間違った取り付けで起こる本当に危険な2つの症状と対策を紹介させていただきました。

今回の記事のおさらいです。

ショート

②差し込み部分が不十分でかしめがあまい原因に

流れに沿って取り付ける

今回の記事を読んでいただくとわかると思いますが、そもそもの原因には

・差し込みが不十分

2つの事が関係しています。

これは初心者にありがちな事ですが、間違った方法を実践する事で失敗を招いてしまいます…

なので、もし『かしめる際に失敗をしたくない』という方は、今回の記事を参考に正しいかしめ方を理解してこれからのカスタムに役立てましょう!