ACC(アクセサリー)電源の取り方や探し方がいまいちわからないんだけど。自分で電源を取るにはどうすればいいの。

などと疑問に思っていませんか?

わからないからと手探りにやっても、お目当ての電源にたどり着けなくて頭を悩ませてしまうことって多いですよね。

結論、ACC(アクセサリー)電源を取りたい際には以下のポイントを押さえておくことが大切です。

・配線はどこにつながっているのか

上記の条件を把握できれば、だれでも簡単に『電源確保』することができます。

本記事では、そんなACC(アクセサリー)電源が取れる3つの場所と2つの電源の探し方をまとめました。

ACC(アクセサリー)電源=適当につなげると電装品を作動させたいタイミングで動かせない危険性もあるので、この機会に正しい取り方を覚えてみましょう。

ACC(アクセサリー)電源がとれる場所

この記事にたどり着いた人は、ACC電源について

なんとなく理解できてる方が多いことでしょう。

ただ、そうなってくると次に気になるのは

電源の取り方や探し方です。

電源については何となくわかっても何処からとればいいのだろう。こういった不安もあるかと思いますが…

ACC電源は以下3つの場所からとれます。

②シガーソケット裏

③ヒューズボックス

①ナビ/オーディオ裏

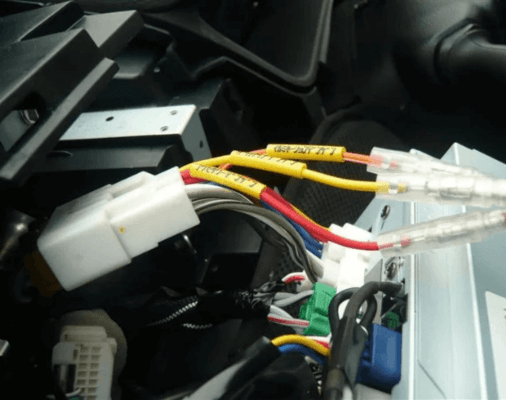

①つ目はナビ/オーディオ裏です。

ナビ/オーディオ裏は、オーディオ電源

とも呼ばれる場所ですね。

オーディオ電源には様々な電源が流れており

・ACC電源

・イルミ電源

③つの電源を取る事ができます。

基本的にはほとんどの電源が集中している事からDIYで電装品を取り付ける方なら誰もが使う定番の位置ですね!

後付けのオーディオ線が接続してあれば表記と一緒に色分けされているのでどれがACC電源なのかもすぐにわかります。

初心者の方にも見つけやすい電源場所ですね。

ちなみに、他の電源については【常時電源・ACC電源・イルミ電源の詳細をまとめた記事】でまとめているので参考にしてみてください。

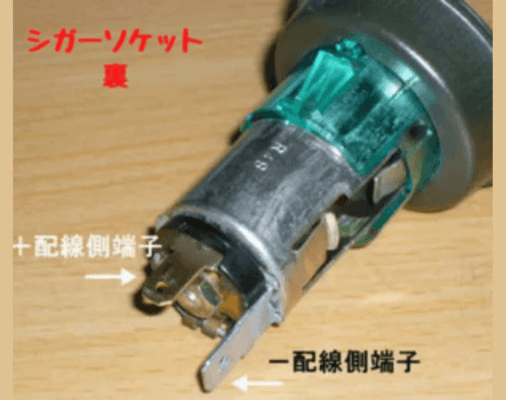

②シガーソケット裏

②つ目はシガーソケット裏ですね。

シガーソケットもキーをACCまで流した

際に電気が流れるのでACC電源がとれます。

裏側に回ると2つの端子が

つながっているのが電源です。

片方がマイナス(アース)線。もう片方がプラス線となっているので、配線との間につなげることでACC電源の確保が出来ます。

ただしそのままでは電源がとれないのでギボシなどを使って分岐する必要があります。

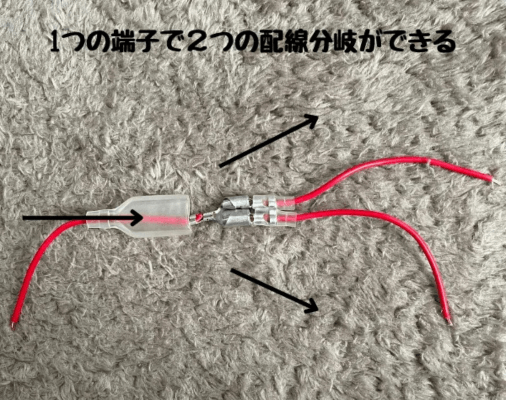

たとえば、私がもしシガーソケットから分岐するとなれば、配線コネクターや分岐ギボシ端子いずれかを使います。

| 配線コネクター | 配線コネクターは電源側の配線に挟み込んで電気を確保するというものです。取り付けも簡単にできるので、初心者でも取り付けが出来ます。ただし種類によってサイズが変わるので事前に把握しておく必要があります。 |

| 分岐ギボシ端子 | もう1つは分岐になっているギボシ端子ダブルを使うことです。ギボシ端子ダブル |

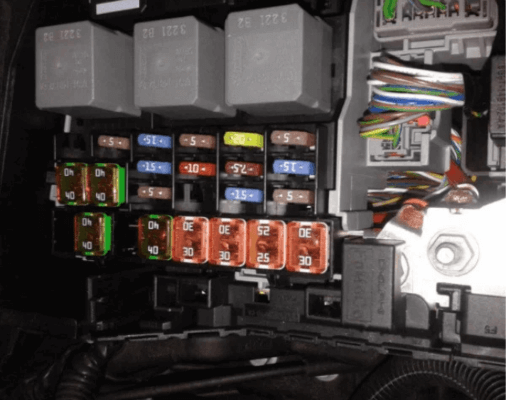

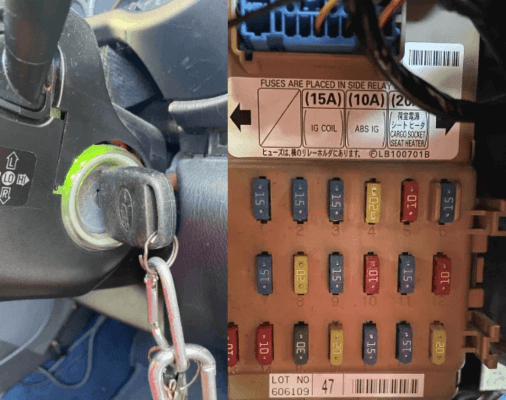

③ヒューズボックス

③つめはヒューズボックスからとる事です。

別売りのヒューズ電源と組み合わせる事で

簡単に電源を取ることができます。

この方法は差し替えるだけなので、

初心者の方でも簡単に電源をとれます。

電源の取り出しに慣れていない方は

ヒューズボックスからとる事がおすすめです!

ACC電源の探し方

続いて電源の探し方について見ていきましょう!

と言っても難しく考える必要はありません。基本的には検電テスターと呼ばれる道具を使用する事で電源を探す事ができます。

では検電テスターを使い

・ヒューズボックスから探す方法

2つの方法をそれぞれ見ていきましょう。

配線から電源を探す方法

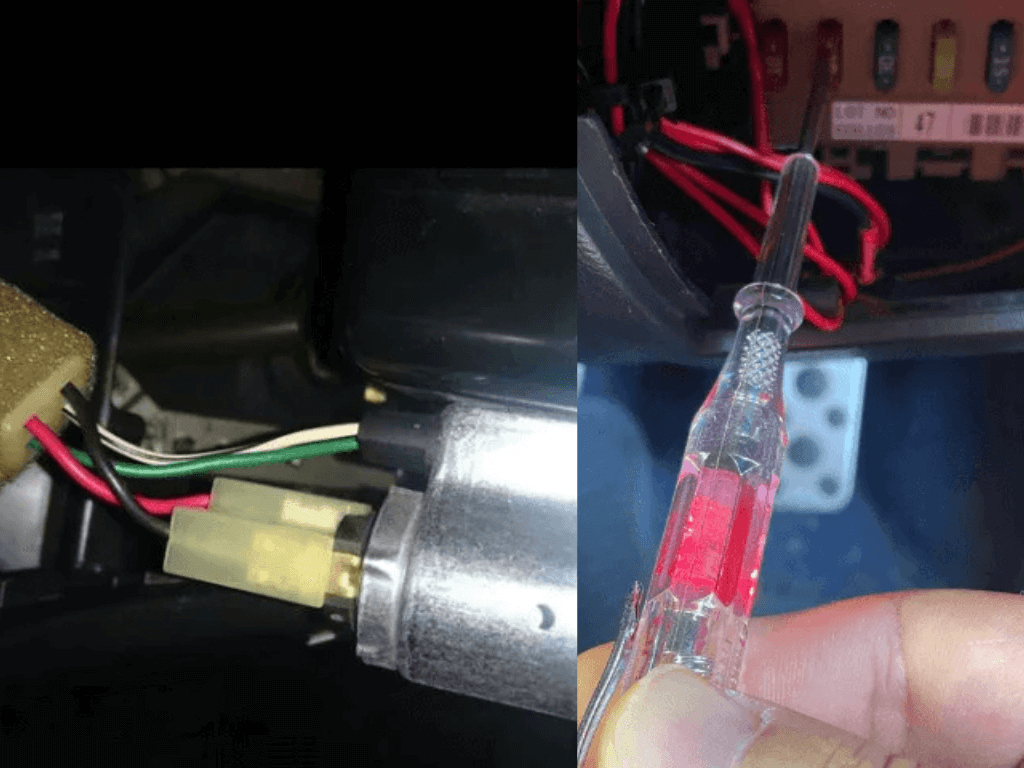

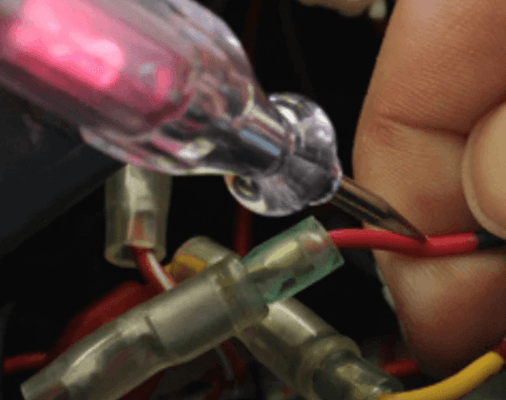

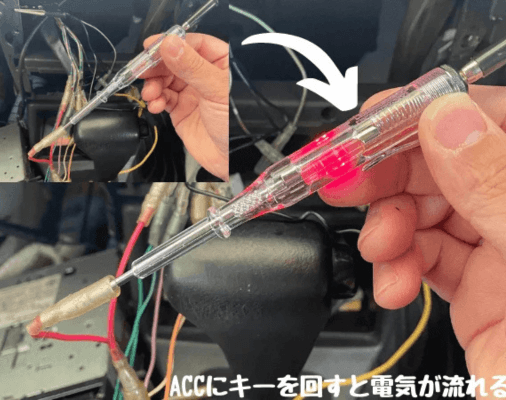

配線から電源を探す場合、キーはACCにしたままでギボシの金属部分に検電テスターを押し当て電源を確認します。

ACCの位置でテスターをあてた際に

テスターに内蔵されているLEDが点灯します。

LEDが点灯した場合その電源がACC電源

と言う事になります。

逆に反応しない場合は違う電源であると言えます。

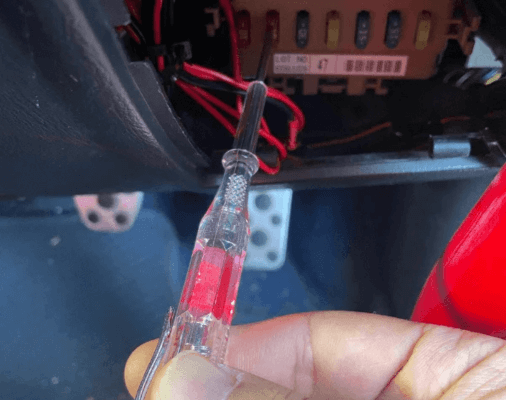

ヒューズボックスから探す方法

ヒューズボックスから電源を探す場合、数字の横にある金属部分に押し当てる事で電源を確認できます。

数字は

・15A

・20A

とそれぞれありますが…

ACC電源の場合10Aのヒューズが

当てはまります。

※15Aはイルミ電源。20Aは常時電源です。

キーをACCにひねった状態で、テスターを押し

当てLEDが点灯すればACC電源となります。

実際に電源を取ってみよう

最後は実際に電源確保の流れを見てみましょう。

内容としては

・シガーソケットからACC電源を取るやり方

・ヒューズボックスからACC電源を取るやり方

オーディオ裏から電源を取るやり方

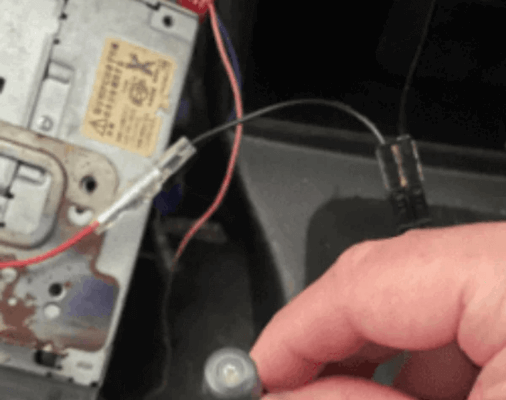

オーディオ裏から電源を取る場合は、一度オーディオを取り外して電源確保をする必要があります。

流れは

STEP2:ACCに電源を入れる

STEP3:検電テスターを当てて電気の流れを確認する

STEP4:ACC電源を確保する

STEP1:オーディオを外す

まず車体からオーディオ(ナビ)を取り外しましょう。

オーディオ自体はネジ4か所で止められている

場合が多いので簡単に取り外せます。

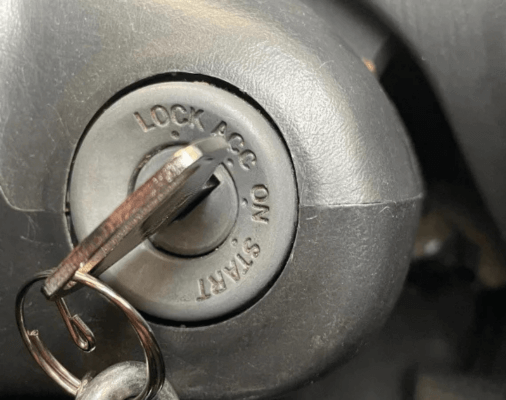

STEP2:ACCに電源を入れる

オーディオを外すことが出来たら、

配線を見つける工程に移ります。

ACC電源の基本は

・プッシュスイッチを一度押した時

いずれかの条件で電気が流れます。

なので検電テスターを充てた状態で

電気の流れを確認してみましょう。

STEP3:検電テスターを当てて電気の流れを確認する

ACC電源は上記でも言ったように、

そのままでは電気は流れない。

電気が流れないとテスターは反応しない。

逆にACCにキーを合わせると電気が流れる。

結果としてテスターが赤に点灯。

赤く光れば電気が流れている事を意味します。

STEP4:ACC電源を確保する

ACC電源が見つかればあとは電源を確保するだけ。

オーディオ裏は基本がギボシ端子になっている

事が多いので、同じように繋げるだけです。

ちなみにお互いが一本づつで追加が必要な場合は、

ギボシ端子ダブルを使う事で解決ができます。

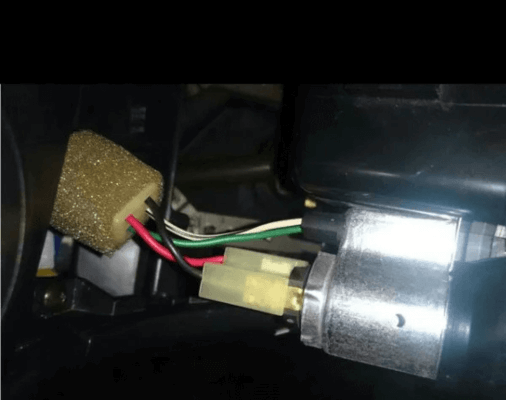

シガーソケットからACC電源を取るやり方

シガーソケットからACC電源を取る場合は、

裏側にあるシガーの配線を加工して取り付けます。

流れは

STEP2:極性を見極める

STEP3:配線コネクターで電源を確保する

STEP1:ACC電源を探す

先にも言ったようにACC電源の基本は

・プッシュスイッチを一度押した時

いずれかの条件で電気が流れます。

そのためまずはACCの電源を入れた状態で電源を探しましょう。

STEP2:極性を見極める

シガーソケットからACC電源を取る場合は、

たどっていった裏側にある配線。

画像の部分になります。

配線自体はプラスとマイナス。ぱっと見でわからない場合は、テスターを使って極性を見極めます。

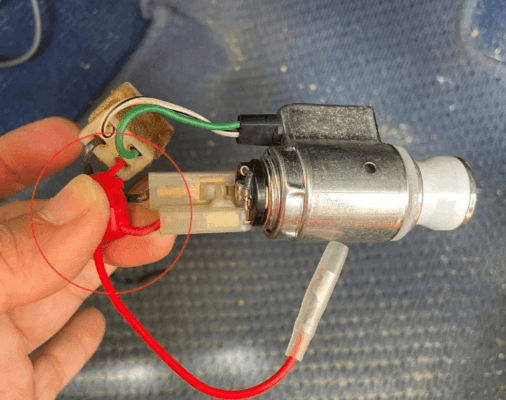

STEP3:配線コネクターで電源を確保する

極性がわかったらあとは配線コネクターで電源を確保するだけ。

数ある中でも簡単に電源が取れるのは

配線コネクター(赤丸)を活用する事。

配線コネクターを活用する事で既存の配線を加工せずに電源確保ができます。

ヒューズボックスからACC電源を取るやり方

ヒューズボックスからACC電源を取る場合は、

ヒューズと差し替えるだけです。

流れは

STEP2:テスターを使って電源を見つける

STEP3:専用パーツで電源を確保する

STEP1:ヒューズボックスからACC電源を探す

まず同じようにキーをACCに合わせた

状態で電源を探していきましょう。

電源はヒューズボックスのヒューズからですが…

パッと見いくつか種類がある為にどれがACC電源なの?と思いますよね。

そんな方はテスターを当てた状態で確認するのが確実です。

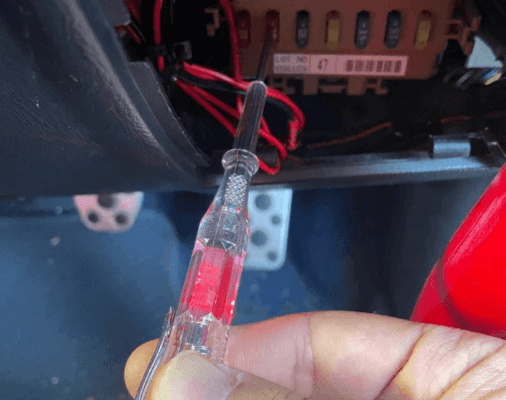

STEP2:テスターを使って電源を見つける

今回使うのは一般的なエーモンの検電テスター。

ワニ口をマイナスに挿した状態で針の部分を

プラス側に当てる事で検知ができます。

実際に当ててみると、反応しなければLEDは光らない。

反応すると赤く光るいずれかになります。

この場合は

・青(15A)イルミ電源

・赤(10A)ACC電源となります。

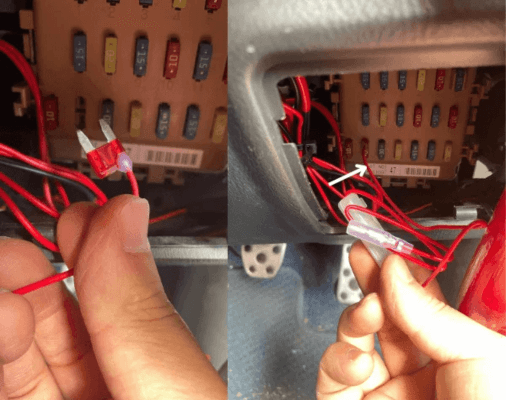

STEP3:専用パーツで電源を確保する

電源がわかれば後は確保するだけ。

とはいうけど、ヒューズからってどうやってとればいいの?

エーモンのヒューズ電源を使うのがおすすめだね。

実際に画像で見ると上記の通り。

先端のヒューズ部分を差し込んで、もう片方の

ギボシになっている部分は電装品と繋ぐ形です。

こうする事でACC電源が簡単に取れます。

このように電源を取る場合3つのパターンから確保が出来るので、実際に作業する場合には自分に合った方法で実践するといいでしょう。

ACC電源の探し方や取る方法を学んで作業に役立てよう

以上、ACC電源の3つの取り方とテスターを使った電源の探し方を紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

・シガーソケット

・ヒューズボックス裏

・ヒューズボックスから探す方法

・複数分岐ならプラスマイナス分岐ターミナル

記事でもわかるようにACC(アクセサリー)電源は、キーをACCに回す事で電気が流れる。キーをOFFにする事で電気が遮断される事から、電装品の電源としてよく使われる電源です。

電源自体もオーディオ裏・シガーソケット・ヒューズボックス裏と言うように3つのパターンから取る事が出来ます。

探す場合についても、検電テスターをうまく

使う事で作業に合わせて見つけやすくなります。

また、今回紹介した以外にも電源の探し方を知りたい。こんな方は【電源(バッ直・常時・ACC・イルミ・マイナス)毎の探し方と取るまでの流れまとめ】を参考にしてみてください。