検電テスターを使ってみたいんだけど。使い方がわからなくていまいちよくわかってないんだよね。

このような悩みはありませんか?

本来の検電テスターは電源に押し当てる事で電気の確認ができるパーツ。電気を確認できることで電源確保に役立ちます。

特に電装品を追加するたびに電源につなげる必要があるので、もしもの時に備えて使い方を理解しておくとおすすめです。

ですが検電テスターには正しい使い方があり、間違ったやりかたはトラブルの原因です。もし危険を防ぐためには事前に理解しておくことが大切。

この記事ではそんな検電テスターについて、極性ごとの電源の確認方法。電気の流れの確認のやり方をまとめてみました。

✅プラス電源の確認のやりかた

✅マイナス電源の確認のやり方

✅電気の流れるタイミングの確認方法

検電テスターを使って出来ることは3つ

まず一般的な検電テスターは3つの使い方ができ、プラス電源・マイナス電源の確認・電気の流れるタイミングを見る事ができます。

・マイナス電源の確認

・電気の流れるタイミングの確認

プラス電源の確認

1つ目としてプラス電源の確認。

プラス電源は

・ACC

・スモール(イルミ)電源

・IG電源

いずれかのプラス。主にメーター電源や他の電装品の電源を取りたい時に使う事ができます

※電源についていまいちよくわからない。こんな方は【読んですぐ知識がつく”車の電源(常時・ACC・イルミ・IG・マイナス)と使える電装品”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

マイナス電源の確認

2つ目はマイナス電源の確認ができる事。プラス電源が確認できる事は知っている方も多いと思いますが、実は使い方次第ではマイナスも調べることができます。

この方法を使えば、

・マイナス

両方とも電源の確保が簡単なので、覚えておいて損はありません。特に、これからカスタムをメインに作業をする方にとっては必要不可欠と言えるでしょう。

電気の流れるタイミングの確認

3つ目は電気の流れるタイミングがわかる事。電気は本来配線内を流れているもので、基本電気の流れや電気自体目には見えませんよね?

唯一見えるとすればショートした

時のみですかね(笑)

そんな時って皆さんどうやって

探していますか?

・配線の経路。

など探し方は様々なんですが普通の人はまず分かりませんよね。

そこで便利なのが検電テスター。どんな時に

どの電気が流れているのかを調べる事ができます。

つまり、プラス。マイナスだけでなく、電気の流れる位置まで把握する事が出来るわけですね。

電気の流れる位置がわかるということは、途中で配線が断線した場合でもどこの配線で断線しているのかを見分けることも可能です。

検電テスターを使う前には2つのことに注意しよう

まず使い方の前に注意点について知っておきましょう。

・交流電圧には使えない

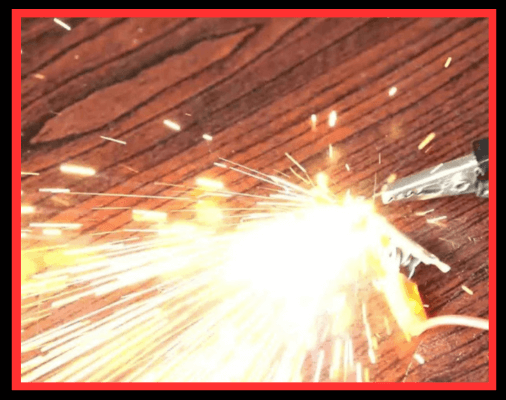

同じ極性同士で繋げない

1つ目は同じ極性同士で繋げないこと。

検電テスターにも合わせる極性があるので、

間違った電気が流れるとショートします。

たとえばワニ口側をアースしている状態で、テスターの先端を別のアース部分に当ててしまった場合。

この場合ショートしてヒューズが飛びます。ショート程度なら大丈夫と思うかもしれませんが、場所によっては取り返しのつかない事にもなりかねません。

ちなみにヒューズには

・エンジンに影響のあるメインヒューズ

様々ありもしもメインヒューズが飛んでしまった場合には特に危険です。

知らずにショートを繰り返しECU(コンピューター)にダメージを与え、エンジンが掛からなくなることも可能性としてはなくはありません。

ですので、そうならない為に注意しながら

作業する事が大切です。

交流電圧には使えない

2つ目は交流電圧には使えないこと。交流電圧は一般的に車に使われる直流電圧よりも高い電気を意味していて、直流がDCなのに対して交流はACで表記されます。

・交流=100Vや200Vなど

検電テスターは基本的に12Vや24Vなどに対応していることがほとんどなので、対応していない100Vや200Vなどには使用できません。

※もし無理に使えば感電の恐れもあるので注意が必要。

スポンサーリンク

実際の検電テスターの使い方

ここからは実際の検電テスターの使い方です。プラスとマイナス順を追って紹介するので参考にしてみてください。

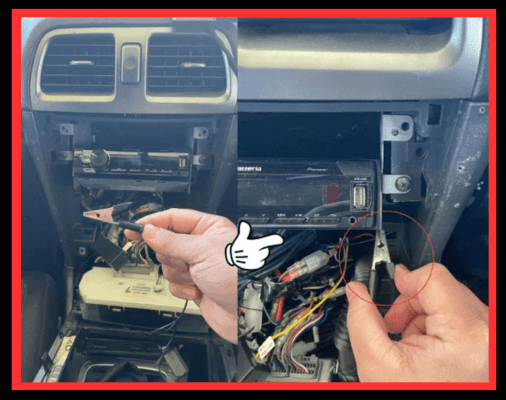

プラス電源の確認

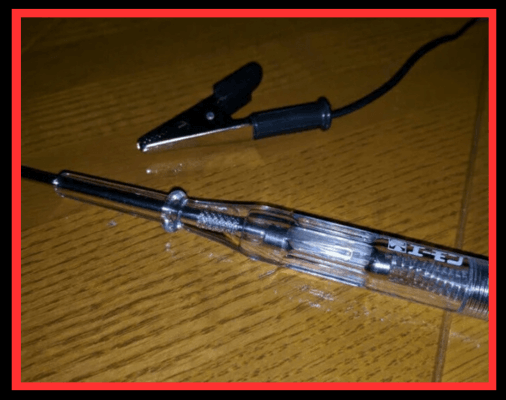

プラス電源に先端を当てる

目的の電源を入れる

電気が流れて検電テスターが反応

ワニ口をボディーアースにあてる

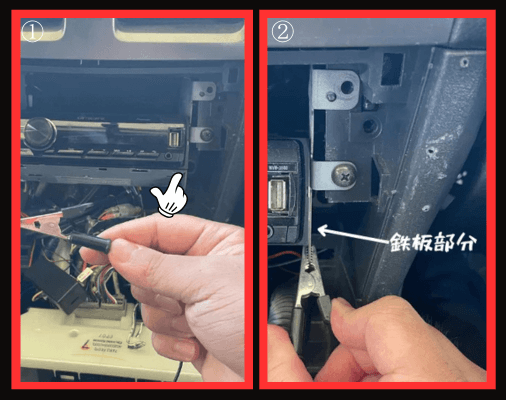

①ワニ口部分がボディーアースになっているので、ワニ口をまずアース部分にかませましょう。

噛ませる箇所は②鉄板部分。電気が伝わる箇所であればどこでもOKです。

ちなみに今回噛ませるのはナビを固定している鉄板部分。ワニ口が直接触れるようにかませれば大丈夫です。

基本はLEDと同じなのでテスターも

プラスとマイナスで反応します。

※ワニ口部分を接触させないとテスターは反応しません。

プラス電源に先端を当てる

続いてやることはプラス電源に当てるのみ。それぞれ自分の探している電源に当てる事で確認ができます。

電源には

・ACC電源

・イルミ電源

それぞれありますが、今回はACC電源を選択します。

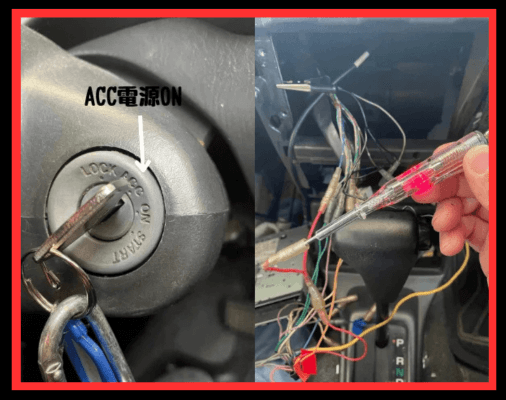

目的の電源を入れる

ACC電源はそのままでは入らないので

鍵をACCの位置に合わせましょう。

もしプッシュスタート車の場合は、ブレーキを

踏まずにプッシュを一度押す事でACC電源にはいります。

※2回押してしまうとIG電源になるので注意。

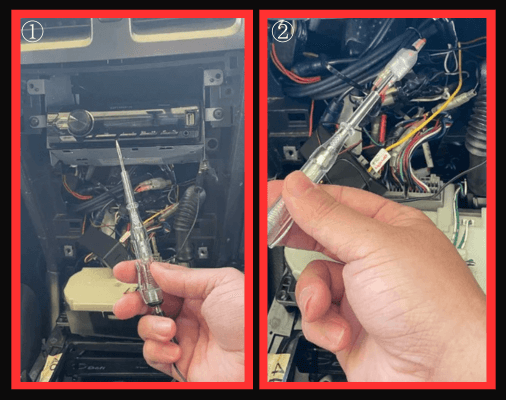

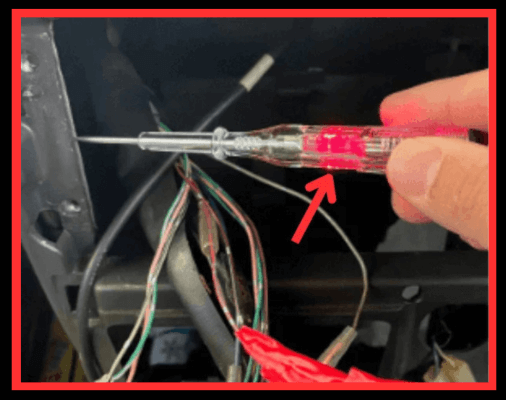

電気が流れて検電テスターが反応

ACC電源に電気が流れると先ほど

押し当てた検電テスターが反応。

画像のように中のLEDが赤く点灯

すれば反応している証です。

マイナス電源の確認

②絶縁テープで巻く

③マイナス側にテスタ―先端を当てて点灯の有無を確認する

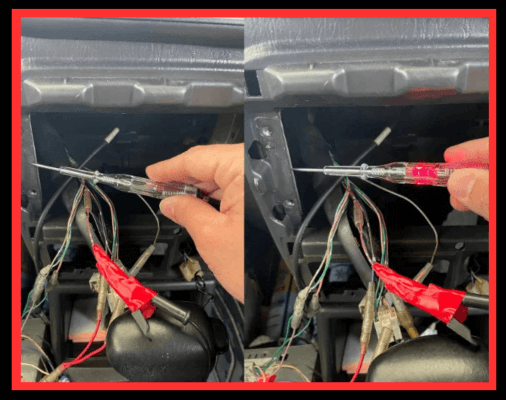

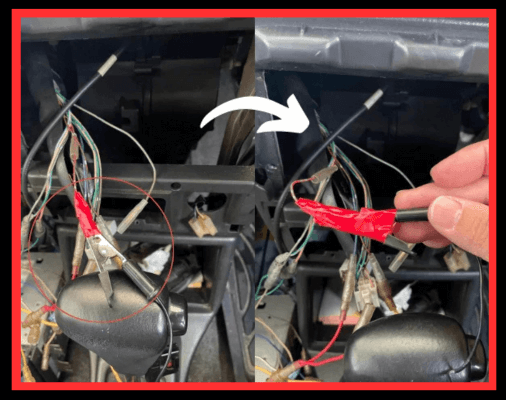

ワニ口でプラス電源を挟む

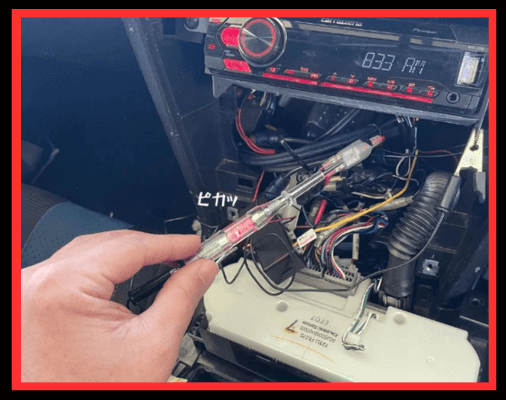

まず初めに、テスターのワニ口部分で電源を挟みましょう。

本来ならマイナスとしてボディーアースをとる部分ですが、今回はマイナス線を調べるためにプラスを挟みます。

先ほども言ったように検電テスターは無極性。

調べる方法が逆になっても

ショートになる事はありません。

絶縁テープで巻く

プラスを挟む事が出来たら絶縁テープで巻き付けましょう。

この時、ワニ口部分はむき出し状態のプラスになっているので、場合によって全体的に絶縁テープを巻いておくと安全。

理由としてはショートを防止するためです。

むき出し状態のプラスだもんね。

そうそう。周りはボディアースになっているから、いつ触れてもおかしくない状態だからね。

なので、面倒ではありますが安全性の為に巻いておきましょう。

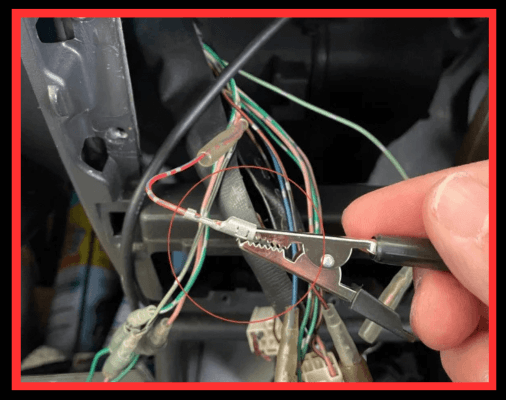

マイナス側にテスタ―先端を当てて電気の確認

プラス側の挟み込みと絶縁処理が終わったら、

テスター先端をマイナスにあてましょう。

マイナスってどこ?

と言う方は剥き出しの鉄板部分に当てるとおすすめです。

基本的にボディ全体がマイナス(アース)と言われますが、プラスチックや樹脂は電気が通らないので当てても反応しないことがほとんどです。

そのため、『やり方間違えたかな』などと勘違いしがちです。ですが、たいていの場合は金属部分に触れていない事がほとんどなので注意しましょう。

マイナス線にあてた時にLEDが点灯した場合はその線がマイナス線という事になります。逆に反応しなかった場合はマイナスが流れていない事をさします。

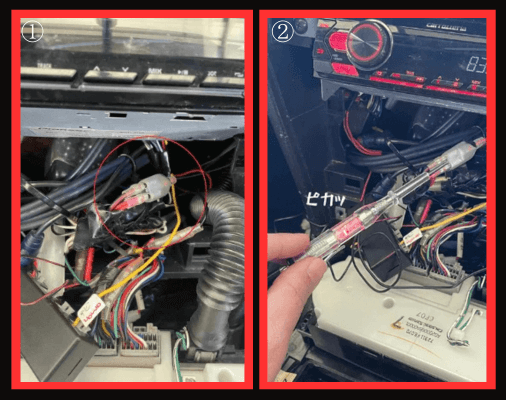

電気の流れるタイミングの確認

流れるタイミングが知りたい場所にあてる

ワニ口をボディーアースにあてる

ワニ口をボディアースにかませましょう。

やり方は確認の時と同じで

鉄板部分にかませるだけ。

それ以外では反応しないので注意しましょう。

流れるタイミングが知りたい場所にあてる

あとは流れるタイミングが知りたい場所にあてましょう。

赤く光ればACCの電気が流れている。反応がなければ流れていないという事になります。

同じような方法でマイナスも取る事が出来るので、状況に合わせて使い分けてみてください。

音や目視でも確認したい方は別の検電テスターもおすすめ

検電テスターの使い方は何となく理解できたけど、音や目視でも確認できるものが欲しい。こんな方には音や光で知らせるタイプ。デジタル表記で表示されるタイプがおすすめです。

・デジタル表記で表示されるタイプ

音や光で知らせるタイプ

| 名前 | 検電テスター(音と光タイプ) |

| 特徴 | ・光と音で通電確認 ・2色の色で極性確認 |

1つ目は音や光で知らせるタイプ。

一般的な検電テスターは電気に反応してLEDが光るだけですが、このテスターでは音(ブザー)でも知らせる事で電気が反応するのを見逃すことがありません。

【たとえばACC電源を確認したいと思った場合。】

ACC電源は

・スイッチをブレーキ踏まずに一度押す

いずれかで電気が流れます。

この時に検電テスターを当てると、中のLEDが光ると共にブザーが鳴って流れていることを知らせます。

デジタル表記で表示されるタイプ

| 名前 | 検電テスター(デジタル表記タイプ) |

| 特徴 | ・電圧値のデジタル表示で通電確認ができる |

2つ目はデジタル表記で表示されるタイプ。

他のテスターでは光で反応。音と光で電気が反応するのを見逃さないといった機能ですが…

デジタル表記タイプは数値で知らせることによって、どのくらいの電気の量が流れているのか。マイナスの電気や2点間の導通が目視で確認できます。

※デジタル検電テスターの使い方については、【デジタル検電テスターを使った【プラス・マイナス・導通】を調べる手順】でまとめているので参考にしてみてください。

私がおすすめする検電テスターの使い方順

最後に、検電テスターについて

私がおすすめする使い方の順番をご紹介します。

初心者なら標準タイプ

まず初めに初心者の方の使い方です。

慣れていないうちは色々と挑戦すると失敗するので、LEDが光る検電テスターを使って電気の流れを確認してみましょう。

その後、慣れてきたら電源の確保→マイナス電源を探す。という順で出来る事を増やしていきましょう!

慣れてきたらデジタル検電テスターにするのもあり

その理由として、初めのうちは電気の流れを理解しないとそもそも電源の確保すらできない為です。

たとえば、電装品を取り付けたい時に

電源を探すとしましょう。

この時に電源を理解していれば、ここには〇〇の電気が流れてこのタイミングで電源が入る。

そう理解できるので、テスターで確認して

電源の確保がすぐにできます。

ですが基本的な流れが理解できないと、『〇〇ってどこに流れる電気なんだろう?』と電源を見つけるのに余計な時間がかかってしまいます…

なので、初心者のうちは電源のタイミングを

理解する事が大切と言えます。

そのあと電源の確保→マイナスの探し方と順を追っていくと、電装品を取り付ける際に役立ちます!

おすすめとしてはデジタル検電テスターが最適ですね。

正しい使い方を理解して作業に役立てよう

以上、検電テスターの使い方や使う際の注意点を紹介させていただきました。

今回の記事のおさらいです。

マイナス電源の確認

電気の流れるタイミングの確認③つができる

ショートが元で切れるヒューズは電装品が壊れる危険がある

検電テスターは、使い方次第では

2.マイナス電源の確認

3.電気の流れるタイミングの確認

3種類の確認をする事ができます。

使い方を間違えなければ、初心者の方でも使いやすく簡単に電気が調べられます。

もし、電装品を取り付けたいけど探している電源がわからないという方はぜひ検電テスターを使ってみてください!