今回ご紹介するのは道交法違反に

該当する項目について。

道交法違反というのは、公道走行する上で

間違った事を実践するとなる内容です。

違反に関しても様々あり、普段何気なく

やりそうな事から一般的な事まであります。

今回の記事では、そんな違反項目について15の項目からお伝えしていくので参考にしてみてください。

運転に関する違反

それではまず、運転に関する違反に

ついて見ていきましょう。

運転席・助手席のヘッドレストを外す

ヘッドレストというのは、車のシート上に

設置されている頭部後傾抑止装置の事。

目的として主に交通事故などによる衝撃から乗員の頭部を保護する安全装置の役割があります。

車によっては一体型と分離型がありますが…

取り外しができる分離型の場合、ヘッドレストを外して運転をすると違反になってしまいます。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

後部座席のシートベルト未着用

運転席・助手席のシートベルト装着に

ついては一般的に知られることですが…

実は現在の交通法では後席のシートベルトも装着義務が生じるので注意する必要があります。

装着しない=違反になります。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

運転席・助手席窓のサンシェードもしくはカーテン

後席であれば特に問題はありませんが…

・紫外線が気になる

などの理由から運転席・助手席にサンシェードもしくはカーテンを設置して運転すると違反行為に該当します。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

自賠責証明書・車検証不携帯

意外と知らない方もいるかと思いますが、

・車検証不携帯

どちらも不携帯にした場合違反事項となります。

自賠責証明書不携帯の場合は、

自動車損害賠償法 第8条

自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

自動車損害賠償法第8条より

車検証不携帯の場合は道路運送車両法 第66条1項

第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法 第66条1項より

実際に記載もある通り減点対象

とはなりませんが、

違反になるケースが高いです。

なので、自動車を走行する場合は

・車検証不携帯

どちらも携帯するようにしましょう。

✔自賠責証明書不携帯で30万円以下、車検証不携帯で50万円以下

✔点数:なし

ちなみに、免許不携帯の場合でも違反になります。詳しくは【【免許不携帯=無免許運転】知らないで捕まると違反点数や罰金はどうなる?】を参考にしてみてくださいね。

エンジンをかけたままでの車両放置

・ちょっと外に出る用事がある

こんな理由からエンジンをかけたまま車から

離れる方をたまに見かけますが…

実はこれ違反になるので車から離れる

場合は注意が必要です。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

安全確認をしないままドアを開ける

・もしくは乗り降りする行為

一見すると問題ないように思えますが…

安全確認をしない状態というのがポイントで、不意にドアを開けてしまうと違反になるので注意が必要となります。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

走行に関する違反

続いて一般道に関する違反に

ついて見ていきましょう。

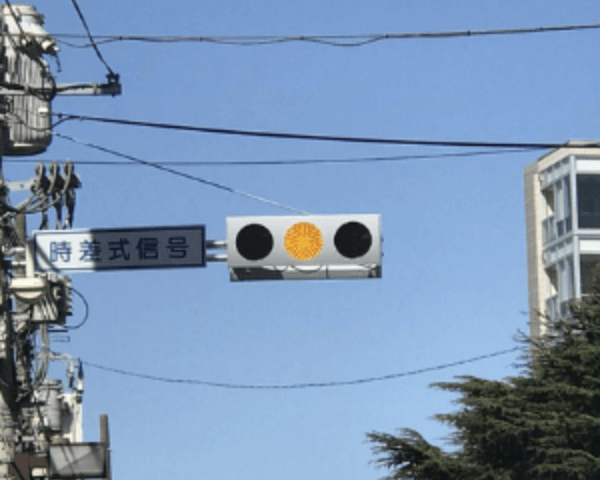

黄色や赤で走行

黄色や赤で走行をした場合、当然ですが

信号無視になるので交通違反となります。

走行をしていいのは信号が青の時だけです。

黄色信号になった時、すでに停止線に差し掛かって安全に停止できない場合は進んでも違反になりませんが…

止まれるにもかかわらず進むと違反となります。また、赤も同様で止まれを意味するので注意しましょう。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

-1-160x90.png)

スマホを操作しながらの運転

たまにスマホ(携帯)をいじりながらの運転を

する方を見かけることがありますが…

当然ながら危険と判断されるので

違反になってしまいます。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

ハイビームで走行

本来夜間走行といえば

・ハイビーム

2つが存在します。

ロービームは通常走行時。ハイビームは

薄暗くて視界が悪い時用。

中でも周囲に車がいない場合に点灯が

許可されているので…

対向車がいるにも関わらず点灯し続け

ると違反行為に該当してしまいます。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

靴以外で運転する

・普段と違った履物で運転した

などの理由から下駄やサンダル・ハイヒールなど。

一般的な靴とは異なり運転に支障がある

履物で運転をする方がたまにいますが…

もし実行した場合、交通法の

違反に含まれるので注意が必要です。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

横断歩道で歩行者を優先しない

・わざわざ止まるのが面倒

そう考えて止まらない人って多いと思います。

ですが歩行者を優先することは交通法により義務づけられたことなので、止まれない理由がない限り止まらないことは違反となります。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

水たまりや泥をはねとばす運転

雨の日にありがちなことで、水溜まりを

踏んで横にいた歩行者にかけてしまう。

こうなった場合、どうしてもという場合を

除き違反行為に該当してしまいます。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

クラクションを悪用する

・早く行かせる為

など理由は様々ですが、本来の利用以外で

クラクションの悪用をすると違反行為に該当します。

ちなみに

・見通しの悪いトンネル内

・警笛の道路標識

こんな場合は違反に当たりません。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

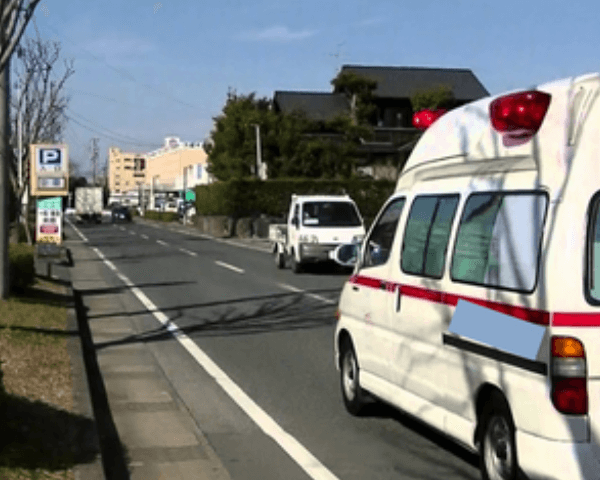

緊急車両に道を譲らない

救急車や消防車など。緊急で走行する

車がいるにも関わらず道を譲らない。

こんな車をたまに見かけることがありますが…

緊急時(サイレンを鳴らしている)には救急車や消防車・パトカーなどが優先となるので、意地でも譲らないと違反行為に該当します。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

雪道をノーマルタイヤで走行

タイヤには一般的に

・スタッドレスタイヤ

2つが存在します。

ノーマルタイヤは冬を除いた季節で使うタイヤ。

スタッドレスタイヤは冬(雪道)で

使うことを目的としたタイヤ。

どちらも季節に応じて使う事で

効果をより発揮できますが…

冬でもノーマルタイヤをつけている

方をたまに見かけます。

当然冬にはスタッドレスタイヤ装着が義務なので、ノーマルタイヤでいると違反となります。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

記事のまとめ

以上、意外と知らない交通違反を

紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

後部座席のシートベルト未着用

運転席・助手席窓のサンシェードもしくはカーテン

自賠責証明書・車検証不携帯

キーの車内放置・エンジンをかけたままでの車両放置

安全確認をしないままドアを開ける

ハイビームで走行

靴以外で運転する

横断歩道で歩行者を優先しない

水たまりや泥をはねとばす運転

クラクションを悪用する

緊急車両に道を譲らない

雪道をノーマルタイヤで走行

いくつか紹介させて頂きましたがどうでしょうか?

・これって違反になるんだ

・いつも何気なく行動していたなど。

当てはまる事項もあったのではないでしょうか。

実際、私も免許取り立ての頃はいくつかの項目が当てはまってました…

ただ、その後は車関係にいたので色々覚えて

今では違反項目についても理解出来ています。

どこまでが違反になってどこまでなら大丈夫なのか。この機会に是非覚えてこれからのカーライフに役立てて見てください。