ウインカーが点かないんだけど何が原因なんだろ。解決するには何をすればいいの

など疑問に思っていませんか?

特に今現在同じ悩みを抱えている方。自分なりに解決しようと試してはみたものの、一向に解決せず頭を悩ませてしまう事ってありますよね。

結論、ウインカーが点かない際には以下のポイントを押さえておくと対処しやすいです。

・片側だけ点かないのか

・バルブ自体に電気は来ているのか

・関連するパーツは反応するのか

上記の条件を把握できれば、だれでも簡単に『原因を絞った上で対処すること』ができます。

本記事では、そんなウインカーが点灯しない原因について5つに絞った上で対処方法や防ぐ対策などもまとめました。

ウインカーがつかない=焦る気持ちもわかりますが…必ず原因があるので正しい対処をする事でトラブル解決につながります。

✅ウインカーがつかない5つの原因

✅実際に起きた場合の対処方法

✅防ぐために出来る事

※今回の記事以外にもウインカー(ハザード)の知識をつけたい。こんな方は【ウインカー(ハザード)の知識”よくある悩み(疑問)や解決策・作業まとめ”】でまとめているので参考にしてみてください。

点灯しない=球切れを疑いがちだが…

ウインカーが点灯(反応)しない=真っ先に疑うのがバルブの球切れ。

⇒理由は簡単で電気が遮断される為。通常時であれば、ウインカーはレバーを倒す事で電気がバルブ側に流れて点灯と言う流れです。

しかし、球切れが起こると同じようにレバーを倒したところで電気が途中で遮断されるので点灯(点滅)する事がありません。

その結果として原因となるのがウインカーの球切れ。もしバルブの球切れが原因で点灯しなくなった場合は

・社外品

いずれかに交換することで対処ができます。

※ウインカー交換のやり方は、【ウインカー球(白熱球・LED)を自宅で交換するやりかた】でまとめているので参考にしてみてください。

ただしこれはあくまで球切れが原因だった場合。必ずしも球切れとは限らないので、他の原因も知っておく必要があります。

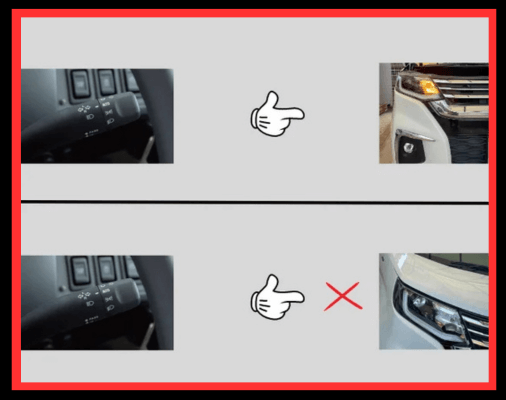

特にバルブが両側とも切れた時。一般的によく見る球切れの症状は画像のように片方だけ切れていること。中々同時に切れる事は少ないので、両方が切れる場合は球切れ以外を疑いましょう。

球切れ以外の4つの原因と解決策

その原因に含まれるのが

・配線が断線している

・ウインカーリレーの故障

・ウインカーレバーの故障

いずれかを疑ってみましょう。

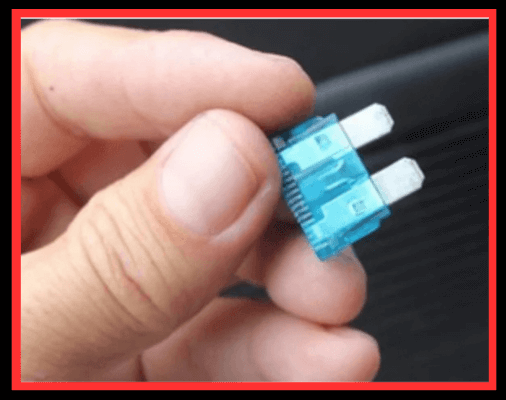

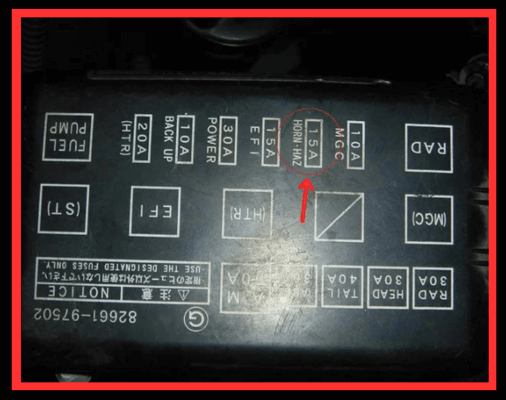

ヒューズ切れ

1つ目はヒューズ切れ。ヒューズが切れる事で点灯しなくなります。

理由は電気が遮断されるため。ヒューズというのは、本来保護回路の役割を持つパーツで、過電流が流れた場合に電装品を守って自らが切れることで保護するものです。

保護する点ではありがたいパーツですが、問題は自らが切れるという点。切れる=繋いだ先に電気がいかなくなるので途中で遮断されることになります。

繋いだ先は当然バルブ。つまりはウインカーなので電気が遮断されるといくらスイッチを倒しても点灯しなくなります。

もしヒューズが原因の場合は、ハザードのヒューズを交換することで解決します。

ハザードは15Aになっているので、同じく15Aのヒューズを差し込みましょう。

この時、間違っても大きいヒューズは使わないようにね。

なんで?大きいのなら余裕があるから大丈夫じゃないの?

耐えられる容量が変わるから実はダメなんだよね。

よく

・余裕を持って大きいのに

という方が少なからずいますが、この方法はおすすめ出来ません。理由は配線が電流に耐えられなくなるため。つまりは過電流と呼ばれるものですね。

本来であれば間にヒューズがあるので、それ以上の電気が流れた場合にヒューズが変わりに切れて保護になります。ですが、容量を大きくするとヒューズが反応しないのでそのまま配線側に電気が流れることになります。

結果として電流に対して配線が耐えられなくなり発火⇒配線が燃えることになります。これで大丈夫だろうと軽く考えても、実際は取り返しのつかない事になるので注意が必要です。なので必ず正しいヒューズに交換をしましょう。

※ヒューズの交換方法については、やり方を【【作業時間はたった1分】初心者でも簡単に出来るヒューズ交換方法!】でまとめているので参考にしてみましょう。

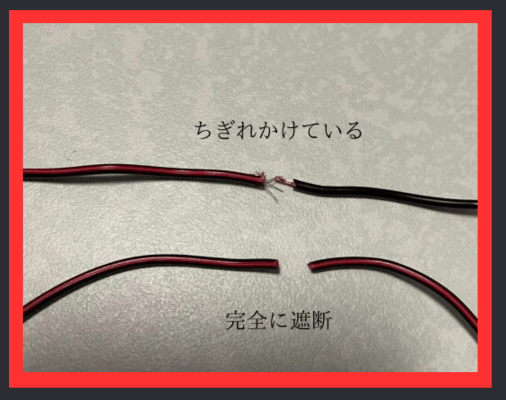

配線の断線

2つ目は配線の断線です。

断線ってどんな症状なの?

簡単に言えば断線は配線同士が切れている症状のことだね。

・完全に遮断されている

ウインカーにつながる配線が途中で断線する事で電気の流れが止まるので点灯しなくなります。

ちぎれの場合ってどうやって修復すればいいの?

途中にギボシ端子を繋げる方法もあるけど、外れなくてもいいならハンダ付けがおすすめだね。

ハンダ付けはハンダを溶かして配線同士をくっつけるので、比較的簡単に修復ができます。

※自分でやってみたいけど交換方法がわからない。こんな方は【配線同士を綺麗に繋げるはんだ付けの手順と失敗しない為の4つの注意点】を参考にしてみましょう。

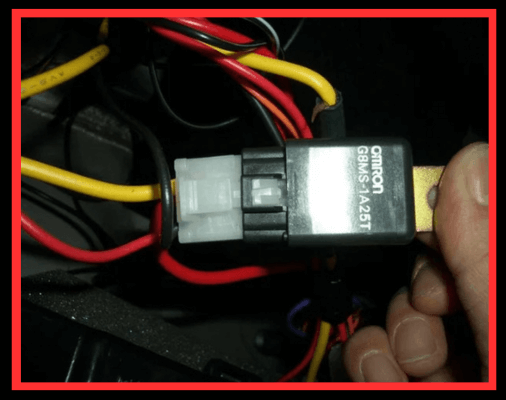

ウインカーリレーの故障

また、ウインカーリレーが故障する事で

つかなくなる場合もあります。

どうしてリレーでつかなくなるの?

リレーでウインカーの点灯や点滅を制御しているからだね。

例えるなら4極リレーをイメージするとわかりやすいです。四極リレーは、常時電源とACC電源を繋ぐことで切り替えをできるようにしています。

本来なら常時電源に直接繋ぐと電気が切れなくなるので、エンジンオフでもついたまま。結果、バッテリー上がりになることも。しかし切り替えができるようになることで、エンジンOFFでは電気が遮断。ACCに繋ぐと電気が入る仕組みに変更ができます。

イメージとしてはウインカーリレーも同じ。

通常時は反応しない。レバーを左右に動かすことで右や左で点滅するようになります。つまり、ウインカーがつかなくなるのは故障により反応しなくなるからですね。

ウインカーリレーが原因の場合は、リレーを交換することで解決ができます。

リレーはヒューズボックス付近に取り付けられていることが多いので、ボックス付近を探して交換しましょう。

ウインカーレバーの故障

4つ目はウインカーレバーの故障。レバーが故障することでウインカーが点灯しなくなります。

理由は流れるはずの電気が遮断されるため。本来ウインカーレバーというのは、切り替えることで中で接点がON/OFFする仕組みになっています。

・OFFにすると接点が遮断され電気が流れない

これが本来の仕組みですが、故障すると常に

消灯状態になるのでONにしてもつかなくなります。

ウインカーレバーの場合はレバー1式を交換することで解決ができます。

分解して内部の接点を磨くことで接触が回復することもありますが、手間を考えるなら交換した方が早いです。

※ウインカーレバーはスモールスイッチとも連結しているので、交換する場合は【スモール(ウインカー)スイッチレバーの交換手順と車に取り付けるまでの簡単な方法】を参考にしてみてください。

4つのうち原因を特定するには?

続いて原因を特定する方法。4つの原因についてはわかったものの、どうやって見分けるのか?というのは分かりにくいですよね。

そこで以下で詳しく解説していきます。

ヒューズにテスターを当てて確認

ウインカーリレーの音を確認する

レバーを左右に動かして確認

1つ目はレバーを左右に動かして確認する事。

レバーを左右に動かして確認することで

・球切れ

2つを確認できます。2つを確認した時に

ウインカーが点灯した場合は正常であると言えます。

ちなみにこの場合で見分ける方法は?

テスターで電気の流れを見ることだね。

ウインカーのコネクター部分にテスターを当てる。テスターを当てた時に電気の流れを確認出来れば、スイッチの故障はまず有り得ない。それでも点灯しない場合は球切れが原因となります。

ヒューズにテスターを当てて確認

2つ目はヒューズにテスターを当てて確認する事。ハザードと呼ばれるヒューズの金属部分にテスターを当てて確認します。

または、ヒューズを引っこ抜いた時に切れて

いればヒューズが飛んだことがわかります。

ウインカーリレーの音を確認する

3つ目はウインカーリレーの音を確認する事。ウインカーリレーは上記でも言ったように、レバーを左右に動かす事で右や左で点滅するようになります。

その際に、本来なら「カチッカチッ」と音が同時にします。逆に音がならなければウインカーリレーを怪しみましょう。

トラブルを回避するために出来る対策

最後はトラブルを回避するために出来る対策について。少しでもウインカーがつかない原因を減らすために対策を紹介します。

バルブの寿命を目安に交換する

スイッチを10万km目安に交換する

ヒューズをたまに点検する

ウインカーの球切れ点検を定期的に

1つ目はウインカーの球切れ点検を定期的に行う事。

毎日とは言いませんが、月一程度でウインカーの

確認する事でふとした時に球切れを発見する事ができます。

※ウインカー点検のやり方については、【【自分1人で出来る】ウインカー球切れ点検の方法と実際に車を使ったやり方】でまとめているので手順を覚えて実践してみるといいでしょう。

バルブの寿命を目安に交換する

2つ目はバルブの寿命を目安に交換する事。

主に電球に関して。バルブも消耗品なので、寿命に合わせて交換することで点灯不良を防げます。

目安として

・LEDなら3〜10年

いずれかを目安にするといいでしょう。

ちなみにおすすめとしてはLEDですが、先にも言ったようにそのままLED化するとハイフラ(高速点滅)になるので交換する場合には対策が必要です。

そのままLED化してもハイフラにならない方法ってないの?

そんな人には抵抗内臓のウインカーがおすすめだね。

抵抗内臓ウインカーは名前の通りバルブ内に抵抗が内蔵されているのが特徴で、ハロゲン⇒LEDに交換してもハイフラになる事がありません。

※抵抗内臓タイプについては、【LEDウインカーのおすすめ10選”車検対応や明るさup・抵抗内蔵タイプも紹介”】でおすすめをまとめているので参考にしてみてください。

ハロゲンоrLEDどちらに交換するかはそれぞれ

ですが、自分の車に合わせて使うといいでしょう。

スイッチを10万km目安に交換する

3つ目はスイッチを10万km目安に交換する事。ウインカースイッチになりますが、10万kmを目安に交換する事で防げます。

経年劣化により直ぐにとは言えませんが、

使い続ければいつかは壊れます。

だいたい10万kmを超えてくると色々な部品が壊れてくるので、それに合わせて交換することで防げます。

ヒューズをたまに点検する

4つ目はヒューズをたまに点検する事。ヒューズは、【必ずこのタイミングで壊れる】というのが言えないので、時々点検をしながら確認するといいでしょう。

このように、部品によって適した対策をすれば完全に点灯しなくなる前に防ぐことができます。

やり方も覚えれば簡単なので、ぜひ自分の

知識として吸収してみてください。

正しい原因を知りトラブル回避に役立てよう!

以上、車のウインカーがつかない4つの原因と

症状を解決する為の対処方法を解説しました。

今回の記事のおさらいです。

・ヒューズ切れ

・配線の断線

・ウインカーリレーの故障

・ウインカーレバーの故障

・ヒューズにテスターを当てて確認

・ウインカーリレーの音で確認する

・配線の断線個所を直す

・レバーの故障は本体を交換する

・ヒューズ切れはヒューズを取り替える

・リレーの場合はリレー本体を交換する

・バルブの寿命を目安に交換する

・スイッチを10万km目安に交換する

・時々ヒューズを点検する

記事でもわかるように、ウインカーが点灯しないのには主に5つの原因が該当。その中でも真っ先に疑うのがバルブの球切れ。

⇒理由は簡単で電気が遮断される為。通常時であれば、ウインカーはレバーを倒す事で電気がバルブ側に流れて点灯と言う流れです。

しかし、球切れが起こると同じようにレバーを倒したところで電気が途中で遮断されるので点灯(点滅)する事がありません。

ただこれはあくまで一例。必ずしも球切れとは限らないので、原因に合わせて対処をする事で点灯しない原因の解決へと繋がります。

ウインカーには必ず原因があるので、まずはどんな原因で点灯しないのか明確にしたうえで正しい対処を心がけましょう。