バッテリー(バッ直)電源の取り方や探し方がいまいちわからないんだけど。自分で電源を取るにはすればいいの。

などと疑問に思っていませんか?

わからないからと手探りにやっても、お目当ての電源にたどり着けなくて頭を悩ませてしまうことって多いですよね。

結論、バッテリー(バッ直)電源を取りたい際には以下のポイントを押さえておくことが大切です。

・配線はどこにつながっているのか

上記の条件を把握できれば、だれでも簡単に『電源確保』することができます。

本記事では、そんなバッテリー(バッ直)電源が取れる2つの場所と電源の探し方をまとめました。

バッテリー(バッ直)電源=適当につなげると電圧が足りずに電装品がうまく作動しない危険性もあるので、この機会に正しい取り方を覚えてみましょう。

※別記事ではバッ直電源以外の電源の取り方もをまとめているので、一緒に確認しておくとカスタムの幅が広がります。

バッ直電源の探し方について

まず『バッ直電源はどこからとれるのか?』ですが…

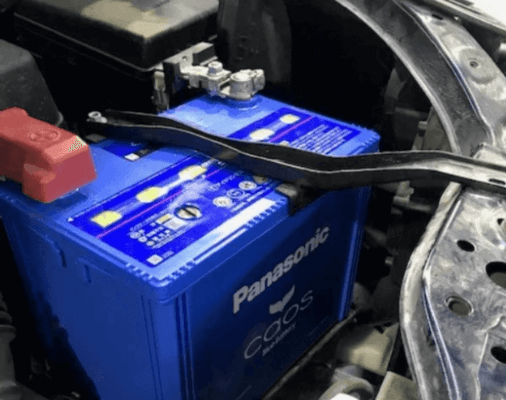

その名の通りバッテリーから直接とる事で電源がとれます。

バッテリーのプラス側に丸形端子などを使い、

配線を割り込ませてとります。

バッ直電源は探すまでもなくバッテリー以外でとれないので、その点は注意しましょう。

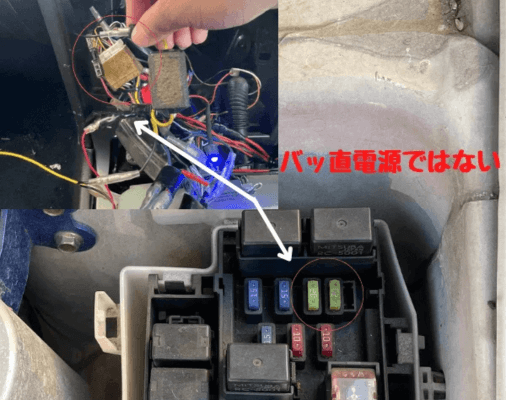

間違ってもヒューズボックスやオーディオ裏から電源を取る事はやめましょう。

常に電気が流れているので似てはいますが、

バッ直ではありません…

大まかに言えば、

・オーディオ裏=常時電源

何故なら、ヒューズボックスやオーディオ裏は

バッテリーからの電気が直接来るわけではないからです。

というのも、バッテリーから来た電気はまず電装品に行きます。この電装品は複数あり、それぞれに電気が分散します。

その後、分散した電気がヒューズやオーディオ裏に到達。

簡単に言えばバッ直(12V)→電装品→電装品→電装品→オーディオやヒューズ(分散した電気)。このようになる訳です。

バッ直電源が常に12Vだとすれば、

常時電源は一度電装品を経由した後の電気。

つまり、ヒューズボックスやオーディオ裏から電源を取ってしまうと不安定な電気を取る事になります。

そのため、この関係性を理解したうえで

電源を取る必要があります。

バッテリーから電源を取る方法は2つ

ここからはバッテリーから電源を取る方法について。

先ほども言ったように電源を取るにはバッテリーから直接になりますが…

その中でもどのくらい電源を取るのかで2パターンの選択肢があります。

それが以下

・電源ターミナル

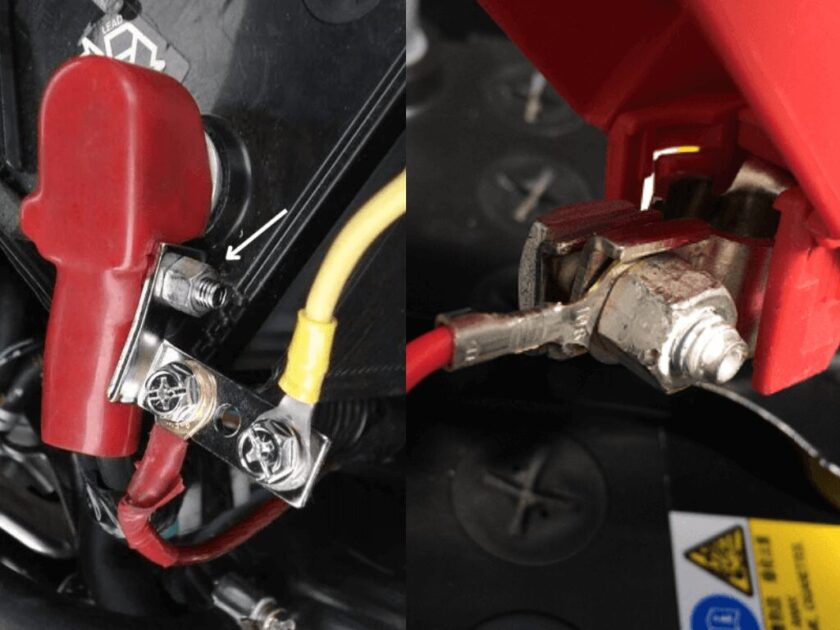

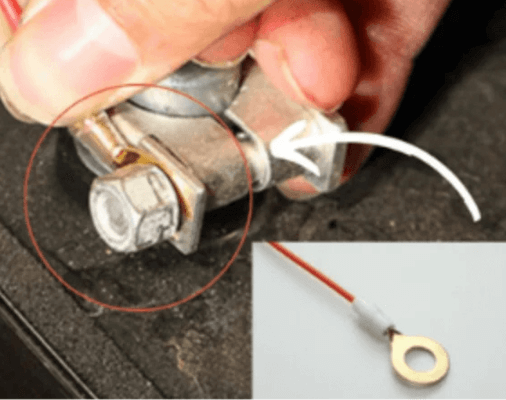

丸型端子(8φ)を使用する

まず単体で電源を取りたいなら丸型端子(8φ)がおすすめです。

丸型端子は、ボルトの間に挟みこむことで電源が取れるパーツ。

種類には

・6φ

・8φ

・10φ

と種類がありますが、バッテリー端子側に

合うのは8φだけです。

これってクワ型端子でもいけるんじゃないの?

確かにクワ型端子でも大丈夫だけど、クワ型の場合は抜けやすくなる恐れがあるからプラス側にはあまりおすすめしないんだよね。

特にバッテリー側では途中で抜けた時にショートの危険があるため、簡単に外れない目的で丸型端子(8φ)となります。

複数取りたいなら電源取り出しターミナル

逆に複数分岐したい場合は電源取り出しター

ミナル(8859)がおすすめです。

取り付け方は丸型端子同様に、プラスのボルト部分との間に挟み込ませるだけ。

電源取り出しターミナル(8859)を挟み込むことで電気がそれぞれに分散されて

最大3つまで分岐することが出来ます!

どちらも取り付け自体は簡単なので作業に合わせて上手く活用してみましょう。

バッ直電源はこう活用するべし!

最後に聞きたいんだけど、バッ直電源が取れるようになるとどんな事が出来るようになるの?

ウーファーや電圧計をバッ直で取れるようになるね。

使用例1.ウーファーの取り付け

1つ目はウーファーが取り付けられるようになる事です。

まずウーファーについて簡単に。

ウーファーはスピーカーの一種で音源を取るパーツです。本来なら高音・中音・低温など複数の音源を取れるのがスピーカーとなりますが…

ウーファーの場合は低音を出すことを目的としたものです。特に迫力(臨場感)のある音にしたい場合に最適なパーツです。

その代わりに電気を多くとられるため、適当な電源で繋ぐとバッテリー上がりの原因になります。

特に、

・ACC電源

・イルミ電源

・IG電源

4つの電源では分散された電気なので

容量が足りずにバッテリー上がりとなります。

逆にバッ直電源からつなげばバッテリーそのものの電気が取れるので、バッテリー上がりとはならずに取る事ができます。

使用例2.電圧計の取り付け

2つ目は電圧計が取り付けできるようになる事です。

基本的に電圧計の配線は

・マイナス

・ACC電源

3つを繋げる事で作動するものです。

なので、普通に取る分には常時電源でも取れなくはありません。

じゃあなんでバッ直でつなげるの?

結論を言えば、感知できる電圧の数値が変るからだね。

常時電源でも取れなくはないですが…正確なバッテリーの電圧がわからなくなります。

というのも車の電気というのはバッテリーを経由して他の電気に流れるのが一般的です。

他の電気に流れると、さらに電装品に流れる

ことになるのでそこからさらに分散されます。

✅常時電源=分散された電圧を見れる

となるので、バッ直から電源を取るのが最適となる訳です。

ちなみにバッ直電源から電気を取るともう一つ見れるものがありますが…

今回は省略するので、詳しく知りたい場合は【【必要性】車の電圧計をバッ直電源に繋ぐ理由と以外と知らない活用法】を参考にしてみてください。

探し方や取る方法を知り作業に役立てましょう

以上、バッ直電源の取り方と電源の探し方を紹介しました。

今回の記事を簡単にまとめると以下の通りです。

| バッ直電源の探し方 | ・バッ直電源はバッテリーからとるもの ・オーディオ裏やヒューズボックスからは取れない |

| バッテリーから電源を取る方法 | ・丸形端子を使用する ・バッ直電源セットを使用する |

| バッ直電源はこう活用するべし | ・ウーファー取り付け ・電圧計 |

常時電源との違いを理解したうえできちんと繋ぐ事ができれば、バッ直電源は大容量の電気がとれるので便利です。

例えば常時電源からならLEDやスイッチ

なんかの比較的容量の少ないものが適します。

バッ直ならウーファーや後付けのフォグ

ホーンを取り付ける際なんかがそうですね。

後は使い方次第ですがリレーと連動させる場合に使いますね。

このように、使い方次第で様々なものに使用出来るので使う用途を理解してぜひ活用してみてください。

また、今回紹介した以外にも電源の探し方を知りたい。こんな方は【電源(バッ直・常時・ACC・イルミ・マイナス)毎の探し方と取るまでの流れまとめ】を参考にしてみてください。