一般的にエアバッグキャンセラーは、エアバッグを取り外した時に警告灯が点かなくするもの。

本来なら社外のステアリング取り付けのためにエアバッグを取り外す。すると純正に取り付けられたセンサーも一緒に無くなるので、コンピューター上では誤作動と判断されて警告灯が消えなくなる症状が起きます。

そこで対策として用いられるのがキャンセラーです。キャンセラーをセンサーの代わりに使う事で、通常通りの仕組みで警告灯が消えるようになります。

キャンセラー=購入する事もできますが、カスタムが好きな方は自分で自作する事ももちろん可能。

でも自作って面倒なんじゃないの?

作ったことがない人はそう感じるかもしれないけど、実際にやってみると1分程度で簡単に作れちゃうんだよね。しかも自作ができれば購入する手間や必要な時にすぐ使えるメリットも。

今回はそんな自作のやり方についておすすめの

抵抗値と合わせて流れをまとめてみました。

また、記事の後半ではキャンセラーをつなげるためのおすすめのパーツも紹介しているので、合わせて参考にしてみてください。

✅購入する手間や費用を浮かせたい

✅エアバッグ警告灯をどうにか消したい

✅他の車種にも代用したい

本来はエアバッグを外すと警告灯が消えない

まず大前提として、本来はエアバッグを外すと警告灯が消えないのが一般的です。理由はエアバッグ本体以外にも複数の部品が連携していて、外すことで異常と判断されるため。

・センサー類

・コントロールユニット

などが含まれる。

つまり、エアバッグを外すことで遮断されて『壊れたのでは?』とコンピューター上で誤認される。異常が起きたことを運転手に知らせる目的で警告灯が点灯します。

警告灯は裏の電球を抜けば消えるが…

そんな警告灯は手っ取り早く消すなら

裏の電球を抜く方法がありますが…

球を抜いただけでは車検に通らなくなる

球を抜いただけでは車検に通らなくなります。

本来警告灯というのは、危険を知らせる為に点灯させるのが一般的。ですが、それ以外にも確認の意味を込めて一度点灯させる必要があります。

よくあるのは車のキーをONにした時に点灯する仕組み。プッシュスタートタイプならブレーキを踏まずにボタンを押した状態。

一定のタイミングで警告灯が点灯して数秒後に消える。エンジン始動状態では完全に点灯していないのが正常。

つまり、ONの状態でも警告灯がつかない。球を抜いただけでは条件に合わないことで車検に通らなくなる訳です。

逆にキャンセラーを活用すれば正常に合わせられる

ならどうすれば外しても正常に保てるの?

間にキャンセラーをうまく活用することだね。

エアバッグキャンセラーは、名前の通り

エアバッグの警告灯が点かないようにするもの。

本来であれば、エアバッグ本体につなげる事で警告灯が点かない仕組みを作っていますが…社外のステアリングなどに交換するとエアバッグを取り外す必要があるので、警告灯が消えないままになってしまいます。

結果として、警告灯が消えない=車検にも影響を与える事になります。

エアバッグの車検問題に関しては、【エアバッグを取り外した状態で受けた場合の車検と通らない場合の対策】で詳しくまとめているので合わせて参考にしてみましょう。

エアバックキャンセラーは実は自作ができる?

ここからはエアバッグキャンセラーの自作問題について。エアバッグキャンセラーは購入もできますが、実は自分で作る事も可能です。

ただし適当な抵抗値のものはおすすめしない

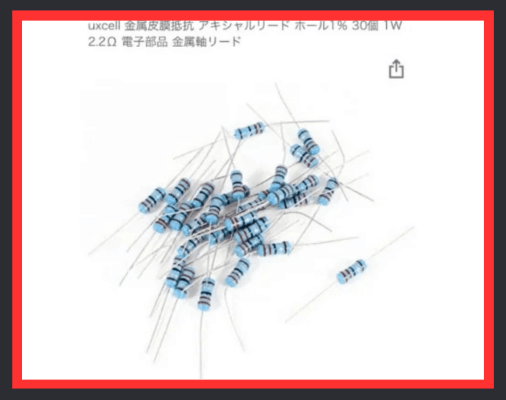

抵抗値を合わせれば自作できる

その際に、抵抗値を合わせて使う必要が

あるので車や車種に合ったもの選びましょう。

例えば今回私が使うものはuxcell 金属皮膜抵抗2.2Ω抵抗なので、軽自動車や一部の普通車に最適。

例)スズキ車やスバル車など。もしそれでも

消えない場合は3Ω~5Ωの中間がちょうどいい。

車に合った抵抗値にする事でエアバック警告灯を消すことができます。

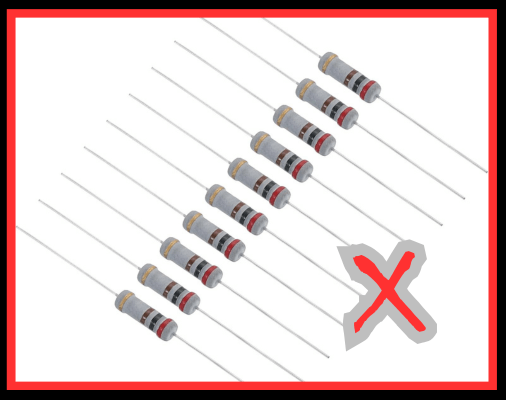

ただし適当な抵抗値のものはおすすめしない

めんどくさいし適当な抵抗値の使えばいいか。

こういった方が中にはいるかもしれませんが…

下手に抵抗値の高いものを入れると

・エアバッグ自体が展開しなくなる

いずれかの不具合が起きる事になります。

かといって低すぎるものは警告灯が消えないので、事前に抵抗値を合わせてキャンセラーの取り付けをしましょう。

※抵抗値の求め方は【エアバッグキャンセラー(自作)″警告灯を消す為の抵抗値を求めるやり方を簡単に解説″】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

実際にエアバッグキャンセラーを自作しよう

ここからは実際のエアバッグキャンセラー

自作の流れを見ていきましょう。

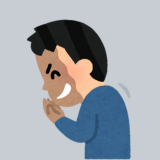

必要なものを準備する

まず最初は必要なものを準備

する事から始めましょう。

必要な物は

自分で作る場合には抵抗値が車に合うかどうか確認してから使いましょう。

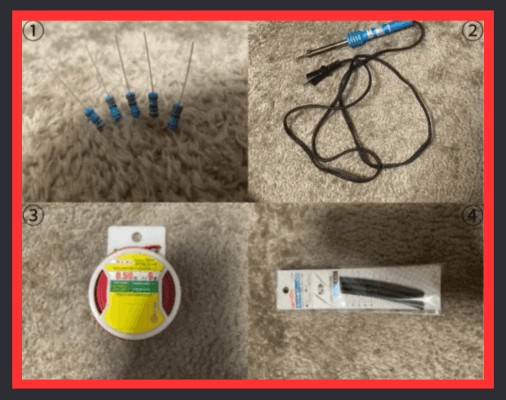

配線をつなげる抵抗に合わせてカットする

配線をつなげる抵抗に合わせて

カットしましょう。

今回は0.5sqの配線を使いますが、自分の車に

つなげる場合は太さを合わせて使いましょう。

カットした配線の被覆を剥く

配線のカットが終わったら、カットした

配線の被覆を剥きましょう。

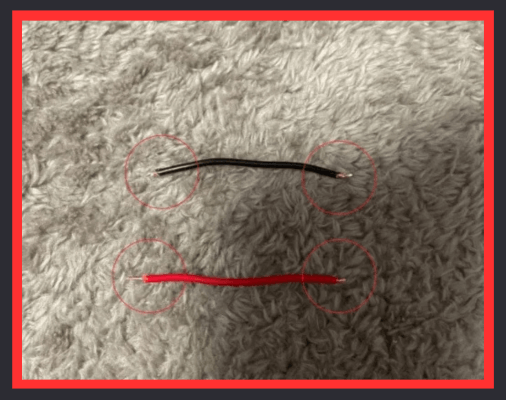

剥いた被覆に合わせてリード線をカット

配線の被覆が剥き終わったら、剥いた被覆に

合わせてリード線をカットしていきましょう。

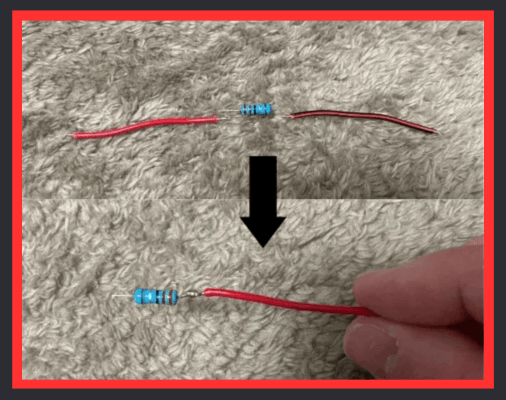

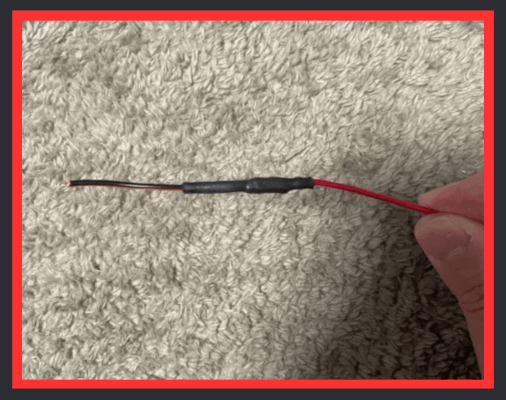

片側のリード線と配線をはんだ付けする

リード線をカット出来たら、片側のリード線と

配線をはんだ付けしてつなげましょう。

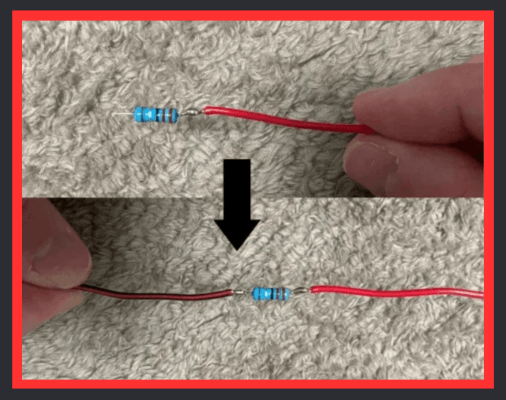

もう片方のリード線と配線もはんだ付け

もう片方のリード線と配線も

はんだ付けしていきます。

つなぎ終わったら、両側を引っ張って抜けの確認も忘れずに。

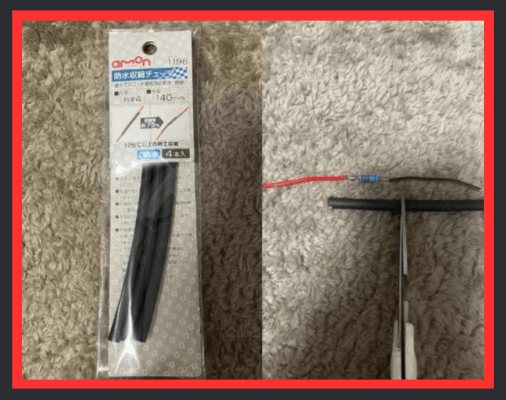

収縮チューブをつなげた抵抗に合わせてカットする

一通り終わったら、収縮チューブをつなげていきます。

つなげる場合は、先に収縮チューブをつなげた

抵抗に合わせてカットしておきましょう。

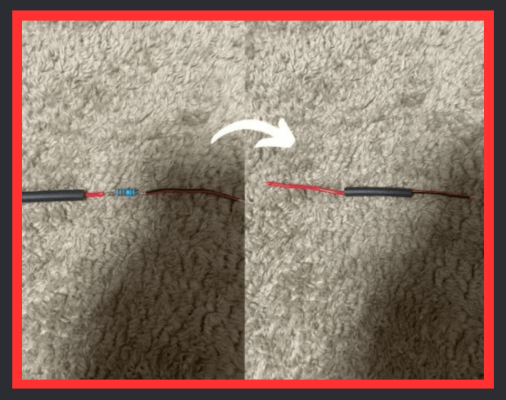

収縮チューブをかぶせる

カットまで終わったら、収縮チューブを

かぶせていきましょう。

防水仕様になっているので、だいたい

中立になるようにかぶせればOKです。

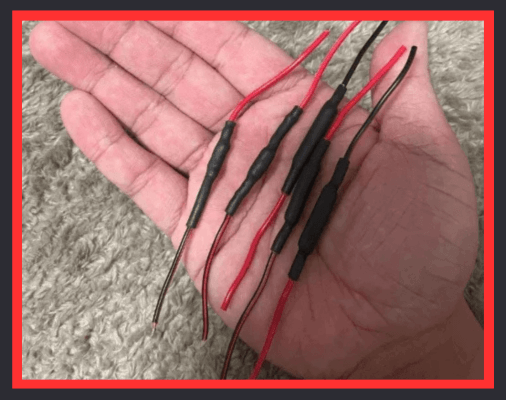

熱を加えてチューブを収縮させれば完成

後は熱を加えてチューブを収縮させれば完成。

熱って何でくわえればいいの?

よく使うのはドライヤーなんかの熱だけど、ない場合は他でも代用ができるね。

たとえば、はんだごてやヒートガン。ライターなど身近に購入できるものでも使えます。

| はんだごて | はんだ付けをするための道具。本来ははんだ付けをするものですが、押し当てる事でチューブを縮ませる事ができます。 |

| ヒートガン | ヒートガンは熱風を吹き出す道具。ぱっと見はドライヤーのようなものですが、熱量がドライヤー以上(300℃~600℃ほど)なので短時間で熱を加えたい方にお勧め。 |

| ライター | ライターは火をつけるための道具。近づける事でチューブを縮める事も簡単にできます。 |

チューブの収縮までやってだいたい

・それ以外でも5分~10分

収縮自体の作業工程が知りたい場合は、【【初心者でも作業は簡単】熱収縮チューブを利用した配線保護や絶縁の方法】以下記事を参考にしてみてください。

一度覚えてしまえば簡単に自作できるように

なるので、この機会に覚えてみましょう。

自作キャンセラーをつなげる場合は何を使えばいい?

合わせてここからは自作キャンセラーをつなげる場合の

パーツや方法についても見ておきましょう。

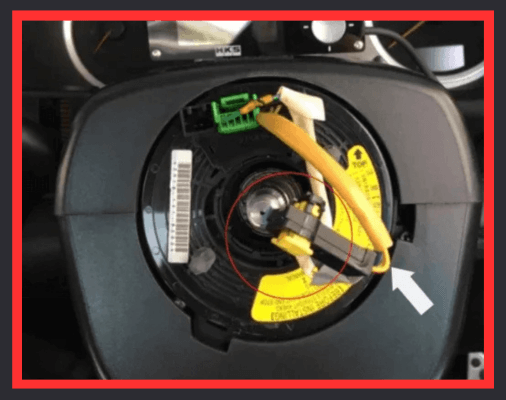

ギボシ端子

はんだ付けでつなげる

1つ目ははんだ付けでつなげる方法。純正の場合は、赤丸のようにカプラータイプになっている事が多いので、根元からカットしてはんだ付けで配線と繋げるのがおすすめです。

ただ、この方法は取り外す場合に再度

カットしないといけなくなるので…

脱着が出来るようにしたい場合にはおすすめできません。

ギボシ端子

もう一つはギボシ端子でかしめてつなげる事。ギボシ端子でかしめてつなげる事で脱着が簡単に出来るようになるので、抵抗本体が壊れた場合でも新しいのと付け替える事ができます。

ギボシのかしめ方がわからない方は、【ギボシ端子のかしめかた”接触不良や振動で抜けない正しいつけ方を解説”】を参考にするとわかりやすいです。

このように使い方次第で取り付けも簡単に

なるので、自分の好みに合わせて役立ててみましょう。

エアバッグキャンセラーの作り方を覚えて警告灯の問題を解決しよう!

以上、エアバッグキャンセラーの製作手順を紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

逆にキャンセラーを活用すれば正常に合わせられる

ただし適当な抵抗値のものはおすすめしない

配線をつなげる抵抗に合わせてカットする

カットした配線の被覆を剥く

剥いた被覆に合わせてリード線をカット

片側のリード線と配線をはんだ付けする

もう片方のリード線と配線もはんだ付け

収縮チューブをつなげた抵抗に合わせてカットする

収縮チューブをかぶせる

熱を加えてチューブを収縮させれば完成

ギボシ端子を使う

本来であれば社外のステアリングに

交換すると消えなくなるエアバッグ警告灯。

かといって、球を抜いただけでは車検に通らなくなるのでこの方法は使えません。

ですが、今回のように自作でキャンセラーを作ればエンジン始動と同時に消えるように調整する事ができます。

なので、『これから先交換をしたいけど警告灯が…』と悩んでいる方は、記事を参考に自作で作って解決するのも一つの手です。