助手席のドアを開けた際に足元で見かける赤い筒上の道具。

名前を【発炎筒(はつえんとう)】と読み、

主にトラブルが起きた際に役立ちます。

ただ実際に使ったことがないと

・どんな時に使うのかな。

・使うタイミングがわからない。

・実際にどう使えばいいのだろう。

など。必要性や使い方などよくわからないといった方も少なくないでしょう。

そこでこの記事では、発炎筒の基本を元に使うタイミングや使ってはいけない場所・実際の使い方の手順をまとめてみました。

✅使ってはいけない場所

✅実際の使い方

発炎筒はトラブルで役立つ道具

発炎筒は緊急時路肩に停車した際に、

後続車もしくは周囲に危険を知らせる為のもの。

その際に赤い光を放つ炎があがるのが特徴で、

名前の通り筒状の中から炎が発火するイメージ。

基本的には助手席足元に設置されていて、保安基準に装着が義務となっています。

三 使用に便利な場所に備えられたものであること。

第64条(非常信号用具)より

保安基準第64条により、【使用に便利な場所に備えられたものであること。】と記載があります。

ちなみに発炎筒は備え付け以外にも車検に求められる条件があるので、詳しく知りたい方は【車検に求められる発炎筒5つの条件と”受かるために出来る対策”】でまとめているので参考にしてみてください。

使うタイミングは2つ

発炎筒を使う場合には以下2つがあります。

高速道路で事故やトラブルを起こした

踏切で立ち往生

1つ目は踏切で立ち往生。

踏切に進入した状態で抜け出せなくなった場合に効果的です。

本来は踏切から抜け出せない場合は近くにある

警報機を押して運転手に知らせるのが一般的。

ただそれだけでは運転手に知らせるだけなので、

どの場所でトラブルが起きたのか把握できません。

そこで発炎筒。発炎筒を使うことで遠くまで知らせる事ができるので、周囲や運転手に知らせる事ができます。

発炎筒=事前に把握ができるので追突事故を防止できる。

高速道路で事故やトラブルを起こした

もう一つは高速道路で事故やトラブルを起こした場合。

高速道路は一般道に比べるとスピード

域が倍になっているのが一般的。

・高速道路100㎞以上

スピード域が速いということは、仮に事故現場に遭遇しても距離次第では気づいた時には手遅れ。つまり、ブレーキが間に合わずに追突するリスクが高くなる訳です。

そこで役立つのが発炎筒。炎と共に煙がのろしの

ように上がるので、離れた距離からでも視認ができます。

発炎筒の煙=何かあるのでは?

と危険を事前に察知してスピードを緩める事ができます。

結果として、事故現場を認識した距離からでも追突を回避する事ができます。

まとめると

| 踏切で立ち往生 | 踏切に進入した状態で抜け出せなくなった場合に効果的。 |

| 高速道路で事故やトラブルを起こした | 追突事故を未然に防ぐ。 |

ただこんな場面で使ってはダメ!

ただし以下の場合は使えないので注意が必要。

煙が籠(こも)る場所

燃えやすいものがある場所

1つ目は燃えやすいものがある場所。

・発火しやすいゴミが周囲に落ちている

・段ボールが周囲にある

など。燃えやすいものがある場所は基本的に使用ができません。

もし仮に何も考えずに設置すると発炎筒の

火から燃え広がって火災に発展する危険がある。

煙が籠(こも)る場所

もう一つは煙が籠(こも)る場所。

特にトンネルのような煙が籠りやすい場所では、

発炎筒から上がる煙で視界を悪くします。

煙で視界を塞ぐ=事故を誘発するリスクが。

トンネル内で発炎筒を使うのはダメですが、もしどうしてもという方は【LEDタイプの発炎筒】がおすすめです。

一般的に使う発炎筒は燃焼時間は5分程度。それに加えてトンネル内では、視界を塞ぐので使用できないのが一般的。

ですがLEDタイプは煙ではなくLEDが点滅する仕様なので、視界を塞ぐことがありません。また8時間連続使用が可能なので、長時間維持する際に役立ちます。

点滅を維持する事で事故のリスクを防ぎます。

緊急で役立てたい方向け!実際の発炎筒の使い方

最後は緊急時に役立てたい方向けに、

実際の使い方もまとめてみました。

発炎筒のキャップをひねりながら抜く

キャップを抜きこすりながら着火する

道路に置き安全な場所に避難する

車内から発炎筒を取り出す

まず初めに助手席のドアを開け

助手席下にある発炎筒を取り出します。

無い場合には、ネットショッピングなどでも購入

できるので事前時常備しておきましょう。

発炎筒のキャップをひねり抜く

車内から取り出す事ができたらケースと

キャップを握り中の発炎筒を取り出しましょう。

やり方は簡単で発炎筒の蓋側ともう片側を握って引っ張るだけ。

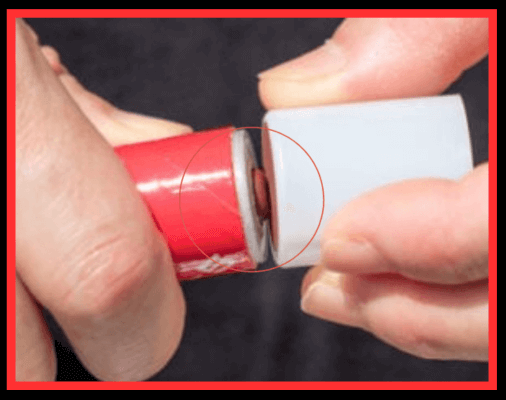

キャップを抜きこすりながら着火する

発炎筒のキャップを抜くことが出来たら

中にある白いキャップをぬきましょう。

抜くと画像のようになっているので、キャップの裏側とこすり合わせて発炎筒を着火させます。

道路に置き安全な場所に避難する

着火する事ができたら車の後方に発炎筒

その後ろに三角表示板というように設置する。

※三角表示板については、【三角表示板(停止表示板)とは?使う2つのタイミングや実際の使い方・設置後にやるべき事項を解説】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

自身は安全な場所に避難してその間に警察

機関や車屋さんへ連絡して待機して待ちます。

以上が発炎筒の正しい使い方になります。

もし使う機会がある場合には上記の手順でやってみてください。

発炎筒の役割や使い方を理解してこれからに役立てよう

以上、発炎筒の使うタイミングや使ってはいけない場所・実際の正しい使い方をお伝えしました。

記事でもわかる通り、発炎筒は事故などのトラブルが起きた際に周囲に危険を知らせる目的で設置するものです。

中には

煙が籠(こも)る場所

など。使ってはいけない場所もありますが、緊急時に設置する事で第二・第三の事故を未然に防ぐ効果を期待できます。

また発炎筒と一緒に三角表示板の設置も高速道路

などでは義務なので、忘れずに車内に積んでおきましょう。

ちなみに近年では三角表示板の代わりに【パープルセーバー】を代用するのも効果的です。

パープルセーバーがよくわからない方は、【【代用で使えると噂のパープルセーバー】三角表示(停止)板がなくても代わりに使用して違反にならないのか?】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。