ロッカスイッチ3214はエーモンから出ている商品の一つ。主に電装品を動かす際に役立つパーツで、カスタムを前提として使いたい方にお勧め。

ただ、実際に使ったことがないとどういった

パーツなのかよくわかりませんよね。

そこでこの記事では、ロッカスイッチ3214の基本情報や使い方・配線のつなぎ方・活用法をまとめてみました。

✅正しい使い方

✅配線のつなぎ方

✅活用法

ロッカスイッチ3214はON・OFFが出来るスイッチ

ロッカスイッチ3214はエーモンから出ている商品の一つ。

ボタンを押すとスイッチが入り電源が流れてONになる。もう一度ボタンを押すと、電気が遮断されてスイッチがOFFになるという仕組みです。

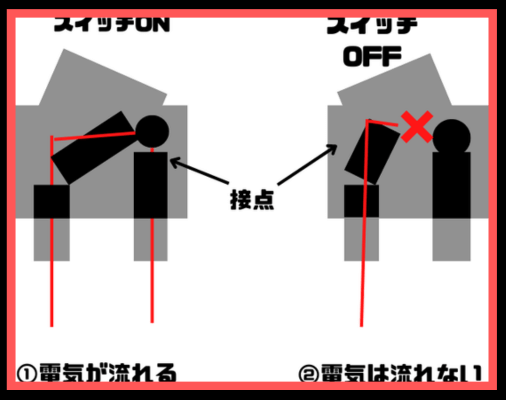

実際に図で表すと上記のようになります。

①はスイッチをONにすると中の接点同士が繋がるので電気が流れて電装品側へと繋がる。②はスイッチOFF状態なので接点同士はつながりません。

と言う事は、電気が途中で遮断されるので電装品側へは流れなくなります。

作業で使いたい場合はこんな時におすすめ

続いておすすめの使い方について。

この方法しかないという訳では無いので、

参考程度に覚えておきましょう。

・普段は電装品を動かしたくない

自分のタイミングで電装品を動かしたい

カスタム好きの方ならわかると思いますが、常時点灯でなく『自分のタイミングで動かしたい』こういった考えの方は意外と多いのではないでしょうか?

例えば電装品によってはこのタイミングで動かすのが自分にとっては理想。など人によって様々な意見があると思います。

そんな時に役立つのが、ロッカスイッチ3214。

ON/OFFが任意で出来るので、自分の好きな

タイミングで電装品を動かしたい方におすすめです。

普段は電装品を動かしたくない

また、普段は電装品を動かしたくないと

いう方にもおすすめです。

例えば外につけてるLEDなどは、昼間に点灯した所であまり目立たず効果は薄いですよね?

他にも普段は電気を使いすぎるから使い

分けて使用したいなどこんな時に便利な商品です。

ロッカスイッチは使い方次第で便利なパーツなので、用途に合わせて使い分けてみましょう。

ただしこんな場合には注意が必要

ただしこんな場合には注意が必要です。

・別途平型端子が必要

・マイナスは電装品から取る

使用可能電流に注意

1つ目は使用可能電流に注意すること。

使用可能電流は配線内に流せる電流の事で、

基準値内に収める事で本来は安全に使用できる。

車で使う場合は消費電力。A(アンペア)を使います。

たとえば今回のロッカスイッチ3214なら

・DC24V=10A

A数を超えないようにする必要があり、超えた場合は配線が燃える危険性があるので注意しましょう。

別途平型端子が必要

2つ目は平型端子。

ロッカスイッチに差し込むのが平型端子

(250型)になっているので別途必要になります。

※仮にそれ以外のサイズを取り付けると抜けやすくなるので注意が必要。

マイナスは電装品から取る

また電源を取る場合に関してですが、ロッカスイッチの場合はマイナスが別途で必要になります。

本来の電装品であればプラスと

マイナスをつなげると電気が入る仕組み。

ですが、ロッカスイッチの場合は仕組みが

異なるのでマイナスを必要としません。

ロッカスイッチはあくまで電気の流れを切り替えるのが目的なので、

・電装品用のプラス2つで済みます。

とはいえ、先ほども言ったようにマイナスは別途で必要となるので、電装品と組み合わせる場合は追加でマイナスを取り付ける必要があります。

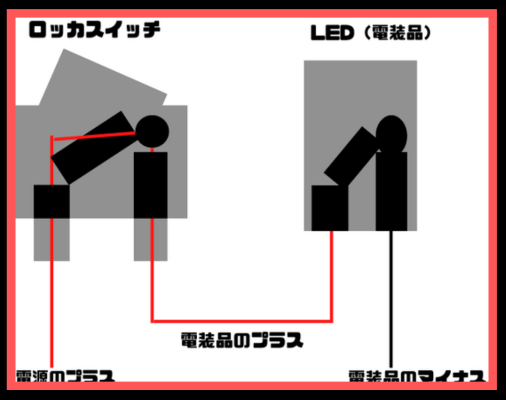

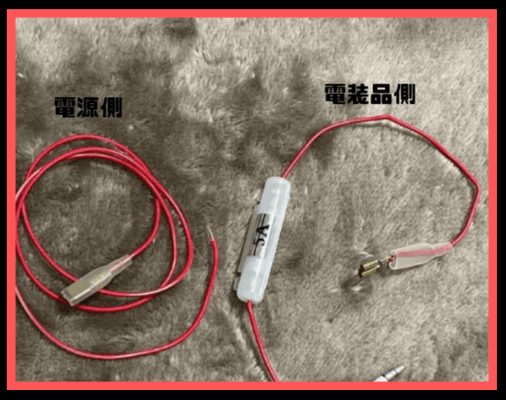

実際につなげると図のようになります。

片方を電源側の配線へ。もう片方は電装品側のプラスとつなげる。

マイナスは電装品側のマイナスをつなげれば電気が繋がるので連動して使う事ができます。

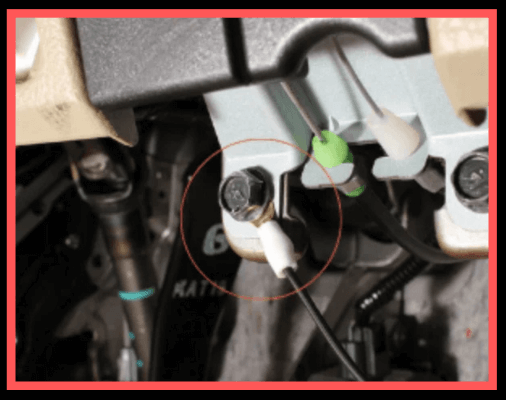

実際に配線を繋ぐとこんな感じに

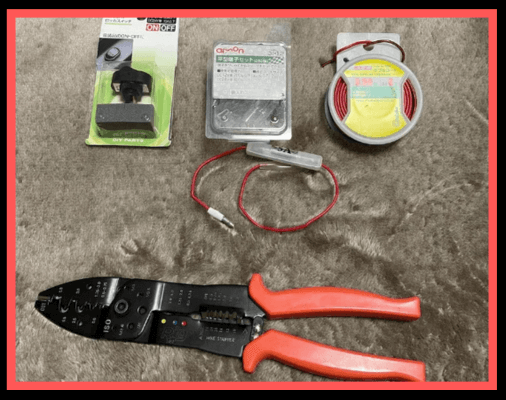

ロッカスイッチ3214を繋げる場合は以下のパーツでつなげます。

手順としては

電源側の配線を作る

電装品側の配線を作る

ロッカスイッチ本体と配線を繋げる

作動確認も一緒にしてみよう

繋げるための配線を作る

つなげるための配線づくりです。

配線をつなげる場合は、

・ヒューズホルダー

・配線コード

3つを組み合わせて作ります。

配線コードとヒューズホルダー片方に平型端子をかしめ、もう片方にはギボシ端子をかしめます。

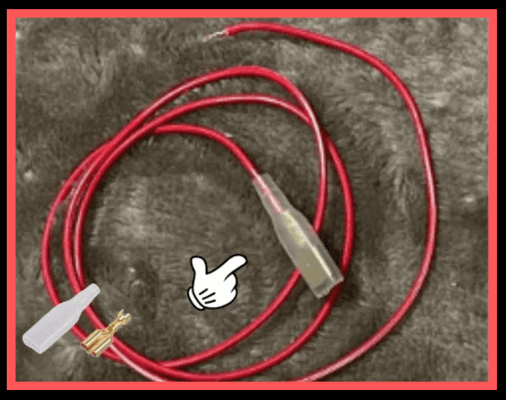

電源側の配線を作る

電源側は片方を平型端子とつなげます。

平型端子のメスはスイッチの端子側へ。

もう片方は電源へつなげる側です。

使う平型端子のメスは必ず250型を使いましょう。

※110型や187だとサイズが合わなくなります。

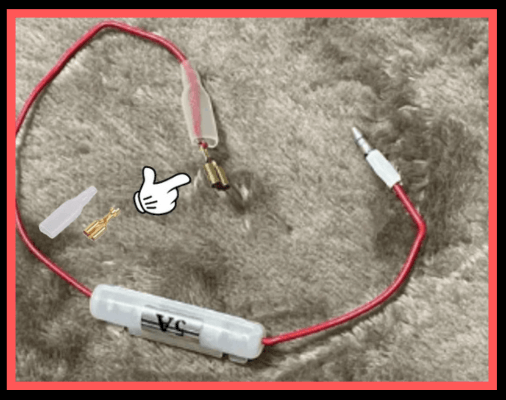

電装品側の配線を作る

電装品側はスイッチにつなげる方を平型端子。

電装品につなげる方をギボシ端子などを繋げましょう。

今回はヒューズを間にかませてつなげますが、実際は細線になる場合もあるので、状況に応じて接続コネクター(3328)を使い分けましょう。

細線同士とかギボシ端子で細線と太線をつなぐのじゃダメなの?

おすすめはできないかな。細線同士だと電源が太線だと繋げないし、ギボシ端子で細線と太線をつなぐのは、端子をつないだ細線が抜けやすくなるからね。

どちらにも言える事ですが…

太線と細線だと耐えられる電気の量が違う為、※過電流になると配線が燃える危険性があります。

逆に接続コネクターであれば、0.2~0.5まで対応できるようになっているので配線が燃える危険性もありません!

そのため、つなぐ場合には接続コネクター(3328)を活用する事が最適です。

ロッカスイッチ本体と配線を繋げて完了

配線づくりが出来たら、ロッカスイッチと

配線をつなげていきましょう。

まず①の剥き出し部分。この部分は電装品側となるので、ヒューズホルダーにかしめた平型端子と繋げましょう。②は電源側となるのでもう1つの平型端子と繋げる。

ロッカスイッチ3214のつなげ方は

これで終了となります。

※電装品と繋げたい場合は、【ロッカスイッチ(3214)×LEDを使った配線のつなぎ方と作動確認方法】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

スイッチの基本を理解してカスタムとして役立てよう!

以上、ロッカスイッチの基本性能と使い道を解説しました。

今回の記事のおさらいです。

普段は電装品を動かしたくない

別途平型端子が必要

マイナスは電装品から取る

ロッカスイッチ(3214)は、使い方次第で便利な

パーツなので、用途に合わせて使い分けてみましょう。