配線がちぎれて困ってる。どうにかつなげる事は出来ないのかな。

などと疑問に思っていませんか?

『これから配線をつなげよう!』と思っても、配線同士をつなげる方法が分からなくて頭を悩ませてしまうことって多いですよね。

かといって、適当に配線同士をぐるぐる巻きにしただけでは抜けや接触不良の危険がある。

そこでおすすめしたいのが

・補修方法

上記のやり方を理解しておけば、だれでも簡単に配線同士をつなげることができます。

本記事では、そんなちぎれた配線同士を補修する方法と配線を簡単に繋げる3つのパーツをまとめました。

ちぎれた配線=放置すると電装品がうまく作動しない原因にもなるので、すぐに対処できるようにこの機会に覚えてみてください。

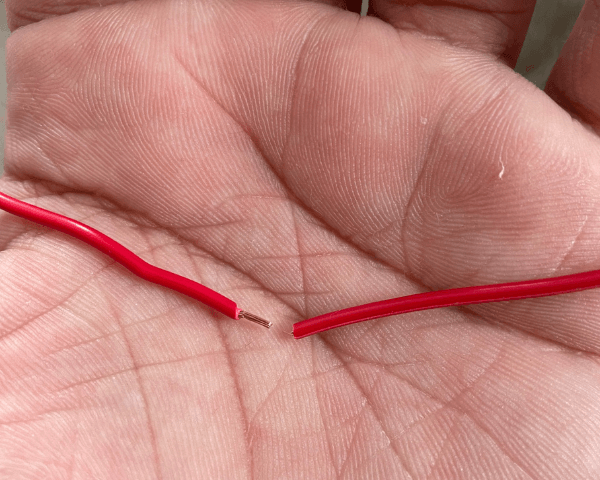

ちぎれた配線同士を補修する方法

まず、タイトルにある【ちぎれた配線同士を補修する方法】について。

ちぎれた配線同士を補修するにははんだ付けが最適

本来ちぎれた配線はそのままではくっつかない

基本的に、1度ちぎれた配線はそのまま

くっつくことはありません。

仮に接着剤などを使えば見た目だけなら

繋がっているように見えますが…

実際は電気の流れが悪くなるので意味がありません。

ならどうすれば補修できるの?

そんな時に便利なのがはんだ付けだね。

はんだづけをする事で補修が出来ます。

ちぎれた配線同士を補修するにははんだ付けが最適

はんだ付けは、パーツ同士を接合する技術のことです。

例えば

・配線

・LEDパーツなど。

作業に合わせて接合することが出来ます。

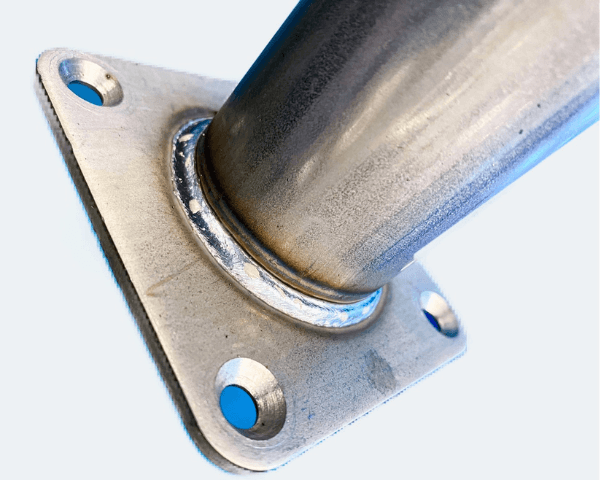

イメージとしてはパイプを溶接するのと同じですね。

パイプの溶接は、本来繋げられないもの同士をつなげること。

パイプ単体同士では繋げられなくても、

溶接をすることでくっつけることが出来ます。

溶接棒と呼ばれる棒を溶接機の熱で溶かして、

パイプ同士を繋げます。

はんだづけも似たようなものです。

鉛とスズを主成分としたはんだと呼ばれるものを、はんだごての熱で溶かしながらくっつけます。

正しくはんだ付けが出来れば電気を伝えられますが、やり方を誤ると接触不良になるので正しく繋げましょう。

なお、はんだ付けの手順については【配線同士を綺麗に繋げるはんだ付けの手順と失敗しない為の4つの注意点】を参考にしてみてください。

配線を繋げる3つのカスタムパーツ

続いて配線を繋げる3つのカスタムパーツについての紹介です。

一般的にははんだ付けが最適ですが、それ以外でも簡単に配線同士を繋げられるパーツがあります。

それが以下の

・接続コネクターを活用する

・配線コネクターを活用する

ギボシ端子を活用する

1つ目はギボシ端子を活用する事です。

ギボシ端子は、オスとメスを繋げることで配線同士がつながり電気の伝達ができるものです。

電気が流れる仕組みとしては、

②電源側でかしめたギボシともう片方のギボシを繋げることでお互いに電気が伝わる。

こういった仕組みになっています。

ですがこの方法は正しくかしめる事が条件で、

間違った方法でやると接触不良になります。

接触不良=電装品がうまく作動せずに電気が

途中で遮断されること。

なので、不良なく繋げる場合は正しい

手順を理解しましょう。

手順については【簡単1分で出来る”接触不良にならないギボシ端子のかしめかた”】でやり方をまとめているのでを参考にしてみてください。

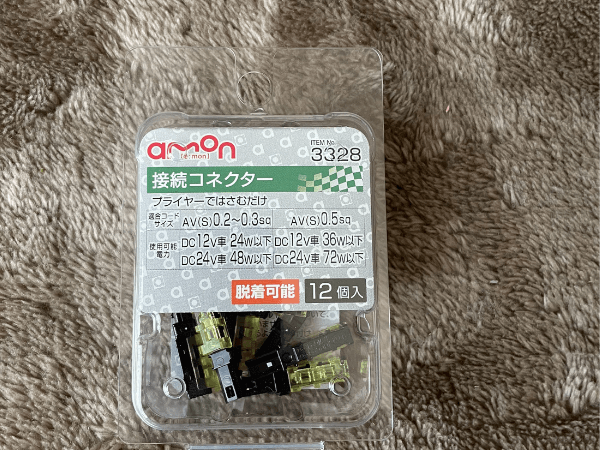

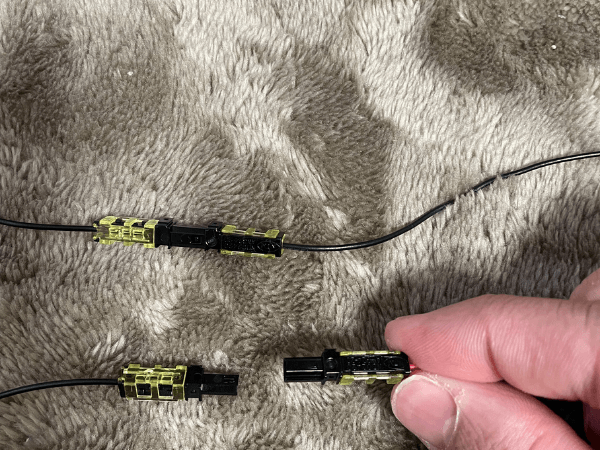

接続コネクターを活用する

2つ目は接続コネクターを活用する事です。

接続コネクターは、電源側の配線と電装品側の

配線同士を接続するための部品です。

種類にもよりますが

・細線⇒太線に変換するもの

・太線⇒太線に変換するもの

など様々です。

ペンチで挟み込む事で簡単に接続ができることから、初心者の方にも多く使われています。

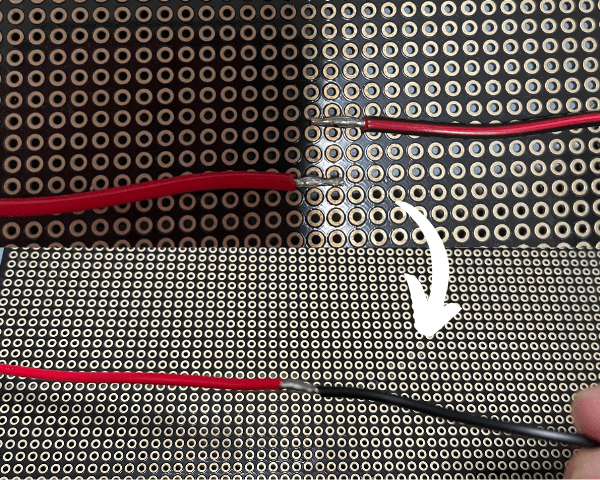

配線コネクターを活用する

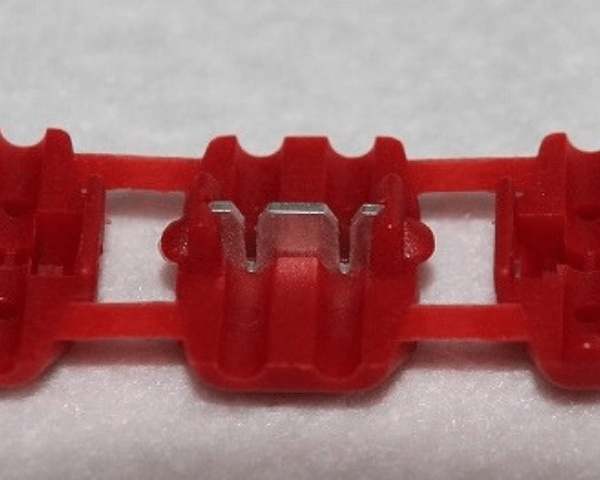

3つ目は配線コネクターを活用する事です。

配線コネクターは、配線から電源を取り出す際に使用されるコネクターになります。

エレクトロタップといわれることもあります。

配線コネクターの便利なところは、

配線から電源を取る際に

・はんだ付けをする

と言った手間を必要とせず手軽に配線分岐ができることです。

仕組みとしては、挟み込む事でペンチの圧でエレクトロタップが押されて配線に切り込みが入ります。この切込みが入る事で電気が伝達する事になります!

面倒な手間をかけずに電源の確保ができることから使いやすいパーツではありますが…断線や接触不良の危険もあるので注意が必要です。

※詳しくは【【危険】配線コネクターをetcなどの電源確保におすすめしない理由】を参考にしてみてください。

中でもおすすめな使い方は?

最後になりますが、おすすめな使い方に

ついても見ていきましょう。

手軽に使うなら接続コネクター

まず、手軽に使うなら接続コネクターが最適です。

接続コネクターは、先にも言ったように電源側の配線と電装品側の配線同士を接続するための部品です。

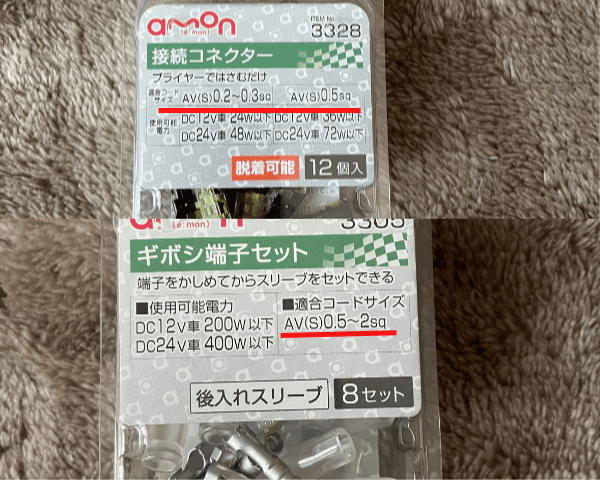

特に接続コネクターの中でも3328がおすすめです。

3328は細線⇒太線というようにサイズを変えた状態で取り付けることができます。

ギボシ端子とは違い0.2~0.5sqまで対応なので、細線がメインのLEDなどでもつなぐ事ができます。

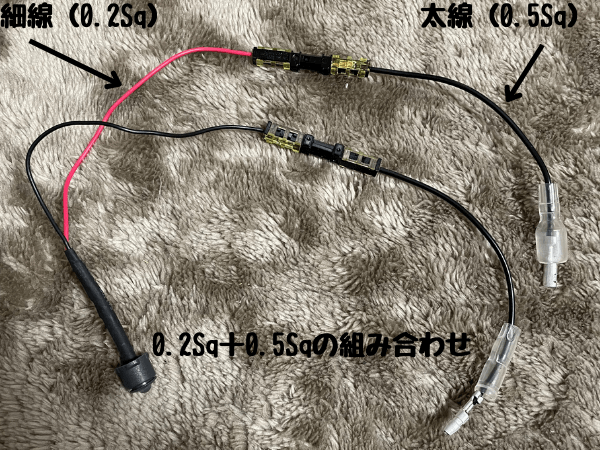

接続コネクター+ギボシ端子の組み合わせもあり!

また、接続コネクター+ギボシ端子の組み合わせもありです。

接続コネクターは0.2の細線から0.5の太線まで対応ではありますが、それ以上の太さでは使えません。

逆にギボシ端子は0.5~2sq対応なので細線に使うことができません。

そこで導き出される答えが2つを組み合わせる事です。

ギボシ端子は0.5sq~接続コネクターは0.2sq~なので、電源側を0.5のギボシ端子に。電装品側を0.2の接続コネクターにすることで失敗なくつなげることが出来ます。

※作業のやり方については【車の配線を0.2⇒0.5Sqに変換してLEDを点灯させる方法と手順】を参考にしてみてください。

使い方次第でこのように組み合わせも出来るので、自分に合った方法で活用してみましょう。

正しい方法を理解してこれからのカスタムに役立てよう!

以上、ちぎれた配線同士を補修する方法と配線を繋げる3つのカスタムパーツを解説しました。

この記事のおさらいです。

ちぎれた配線同士を補修するにははんだ付けが最適

接続コネクターを活用する

配線コネクターを活用する

接続コネクター+ギボシ端子の組み合わせもあり!

補修や配線をつなげるパーツ=どれを選ぶといいのかわからず、初心者の方にとっては難しいかもしれません。

しかし、正しい知識をつける事で自分でも簡単に作業ができます。

特に配線はカスタム前提なら加工する場合もあるので、これからに備えて覚えておくと役立ちます。