ユーザー車検を受けてみたいんだけど。どうやって受ければいいのかな。

このような悩みはありませんか?

『そろそろ車検が近いからユーザーで受けてみようかな』と思っても、書類や手順(流れ)が分からずに頭を悩ませることってありますよね。

実際に私もユーザー車検を受けたことがありますが、無知な頃は手順どころか何を揃えたら受けられるのか程度の知識でした。

結論、ユーザー車検のやり方を知るには以下のポイントを押えておくことが大切です。

・車検の一連の流れを事前に理解する

上記の内容を把握しておくことで、誰でも

ユーザー車検で車検を受けることが出来ます。

今回はそんなユーザー車検について、必要な書類6つと車検にかかる費用・車検を受けるまでの一連の流れをまとめました。

ユーザー車検=自分で受けるとお店に依頼するより安く済むので、少しでも費用を抑えたい方は参考にしてみてください。

✅ユーザー車検に掛る費用

✅ユーザー車検合格までの流れ

車検の費用を抑えるにはユーザー車検がお得

ユーザー車検はお店に依頼する

ことなく自分で車検を受けること。

本来であれば、お店に依頼することで車検取得までを済ませてくれますが、その一方でお店によっては車検費用が高くなるのが難点です。

お店に依頼=車検費用+別途料金が掛る。特にカーディーラーでは他のお店に比べて費用が割高になる傾向にあります。

2年毎とはいえ、『車検の度に高くなるのはちょっと』と悩む方もいることでしょう。

そんな方におすすめしたいのが【ユーザー車検】という選択肢。車の所有者本人が運輸支局や軽自動車検査協会に行って車検を受けるのが特徴。

書類の準備から車検前点検・車検の予約や車検まで一連の作業を自分でやるため、依頼する分の費用を浮かせることが出来ます。

※ただしあくまで自分で全てやる必要があるので、自分で車検を受ける自信がない人は業者に任せるのも一つの手。

近年では、自宅にいながら車検が受けられる【出張車検のセイビー】が最適。

ユーザー車検に必要な書類は6つ

そんなユーザー車検に必要な書類は

以下6つがあります。

・定期点検整備記録簿

・自動車損害賠償責任保険証明書

・自動車税納税証明書

・自動車重量税納付書

・継続検査申請書

自動車検査証

| 車検証 | 自動車検査証は車検証と呼ばれています。主な目的としては車検に適合しているかどうかを証明するもので、常時携帯が義務づけられたものです。 |

| 入手方法 | 車内に保管されている。 |

実際に以下記載があります。

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を

表示しなければ、運行の用に供してはならない。

また、車検証は所有者もしくは使用者の

証明にもなります。

車検のある車なら紛失しない限りは車内に保管してあります。

※もし車検証を紛失した場合には、【車の車検証を紛失した場合の対処法と再発行に必要な3つの書類】を参考にしてみてください。

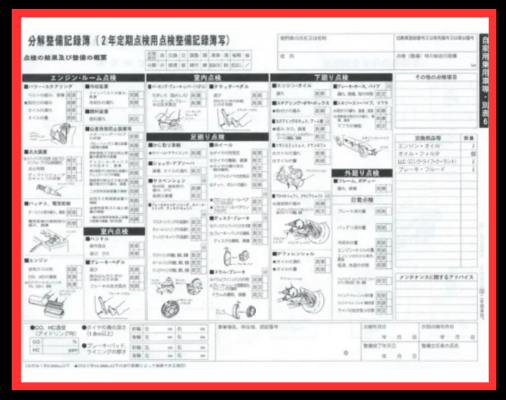

定期点検整備記録簿

| 定期点検整備記録簿 | 定期点検整備記録簿は自動車の点検結果や整備内容を記録した書類のこと。 |

| 入手方法 | 運輸支局の受付やネットでダウンロード。 |

車検の時に必要になるので事前に

項目を埋める必要があります。

・運輸支局の受付で入手

・ネットでダウンロードする

ダウンロードする場合はこちら⇒2年定期点検用整備記録簿

自動車損害賠償責任保険証明書

| 自動車損害賠償責任保険証明書 | 自動車損害賠償責任保険証明書は、自動車が自賠責保険に加入していることを証明する書類のこと。 |

| 入手方法 | 車内に保管されている |

基本的に車検証同様に携帯が義務になるので車内に保管してあることがほとんど。

※もし紛失する事態になった場合には早めの再発行が最適。

再発行についても知りたい方は、【自賠責保険証明書が紛失”再発行に必要な物3つと手続きの流れ”】でまとめているので参考にしてみてください。

自動車税納税証明書

| 自動車税納税証明書 | 自動車税納税証明書は自動車税を納税したことを証明する書類のこと。 |

| 入手方法 | 毎年4月1日以降に自宅に届く。 |

年1回(4月1日以降)に届くもので支払いを

済ませる事で車検の時に提出書類として使える。

※証明書がないと車検を受けられない場合があります。

もし紛失した場合は、【自動車税納税証明書が紛失”車検前に再発行する方法と手続きに必要な4つの書類”】で再発行の流れをまとめているので参考にしてみてください。

自動車重量税納付書

| 自動車重量税納付書 | 自動車重量税納付書は自動車重量税を納める為の書類。 |

| 入手方法 | 運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で入手。 |

車両の重量に応じて課される自動車重量税を支払ったことを証明するものです

車検の際に必要となるので

事前に入手しておきましょう。

継続検査申請書

| 継続検査申請書 | 正式名称は【専用3号様式】。機械で内容を読み取り処理するための書類。 |

| 入手方法 | 運輸支局や軽自動車検査協会の窓口やネットからダウンロード可能です。 |

車検の際に車検証をコンピューターで

発行するために必要な書類。

ユーザー車検に掛る費用

ここからはユーザー車検にかかる費用について。

ユーザー車検を受ける場合は

・整備費用

2つの費用がかかります。

法定費用

法定費用は

・自動車重量税

・検査手数料

3つを指します。

※検査手数料は運輸支局で検査を受ける為の料金。

| 自賠責保険料 | 普通車(24ヶ月契約)の自賠責保険料:21,550円 軽自動車(24ヶ月契約)の自賠責保険料:21,140 |

| 自動車重量税 | 車の重量により異なります。 |

| 検査手数料 | 普通自動車:2,200円 軽自動車 :1,800円 |

法定費用は自動車重量税次第で大きく変動。

たとえば13年越えの普通車で車両重量を2トンとした場合。費用は45,600円。

自賠責保険料+自動車重量税+検査手数料=合計金額。

69,350円が車検に掛かる合計の金額です。

整備費用

整備費用は本来お店に依頼した

際に支払う費用のこと。

車検前の交換部品+作業工賃が

整備費用となります。

ユーザー車検でやる場合には、交換部品が

なければ特にかかることはありません。

整備費用をうまく抑える事が出来れば法定費用のみで抑えられます。

ユーザー車検合格までの流れ

最後はユーザー車検合格までの流れです。

一連の作業を手順ごとにまとめている

ので参考にしてみてください。

・必要書類の準備

・車検予約

・受付で手続きを済ませる

・車検を受ける(検査)

ステップ1:車検前の点検整備

まずは車検前の点検整備。

点検記録簿にそって確認をしていき、異常が

なければその都度✔︎︎︎︎を入れましょう。

もしこの時、記録簿にある故障箇所を発見

した際には早めの対処をして直します。

※直さないまま車検を受けると

検査の時に落ちます。

もしわからなければ点検整備だけ知り合いにやってもらうのもおすすめ。

ステップ2:必要書類の準備

点検が済んだら必要書類の準備。

| 自動車検査証 | 自動車検査証は車検証と呼ばれています。主な目的としては車検に適合しているかどうかを証明するもので、常時携帯が義務づけられたものです。車内にあるので別途準備する必要はない。 |

| 定期点検整備記録簿 | 定期点検整備記録簿は自動車の点検結果や整備内容を記録した書類のこと。運輸支局の受付やネットでダウンロード可能。 |

| 自動車損害賠償責任保険証明書 | 自動車損害賠償責任保険証明書は、自動車が自賠責保険に加入していることを証明する書類のこと。車内に保管されている。 |

| 自動車税納税証明書 | 自動車税納税証明書は自動車税を納税したことを証明する書類のこと。毎年4月1日以降に自宅に届く。 |

4つをそれぞれ揃えておきましょう。

※残りの2つは当日に揃える事が出来るので省いてOK。

ステップ3:車検予約をする

車検を受けるための予約をしましょう。

予約自体は2週間前から可能で、初めての方は

事前のアカウント登録が必要です。

※予約は自動車検査インターネット

予約システムからできます。

⇒自動車検査インターネット予約システムを確認したい方はこちら

ちなみに当日予約なしでも車検自体は受けられますが、予約者が優先なので時間次第で受けられないリスクが高いです。リスクを減らすなら事前予約が必須!

ステップ4:受付で手続きを済ませる

予約当日は運輸支局もしくは軽自動車検査協会に行きます。

・軽自動車=軽自動車検査協会

窓口で予約確認や必要書類の提出と

料金の支払いを済ませましょう。

※もしわからない場合は、受付付近に手順の

用紙が貼ってあるので参考にすればOKです。

もしくは受付の方に教えてもらう方法もあります。

ステップ5:車検を受ける(検査)

一連の手続きが済んだらあとはコースに

入る指示を待つだけ。

最後までやったあとに合否判定が行われるので、ここで合格すれば窓口で手続きを済ませて終了。

もし仮に不適合となった場合は、当日の審査時間内に限り初回入を含めた3回まで無料で再検査を受けることができます。

3回目以降は有料+再申請が必要。

※時間内に再検査をする場合は、落ちた箇所のみなのですぐ対処出来る場合は受けるのもアリ。

一連の流れをまとめると

・必要書類の準備

・車検予約

・受付で手続きを済ませる

・車検を受ける(検査)

ユーザー車検自体初めは右も左も分からなくて難しいかもしれませんが…手順通りにやることで車検合格まで依頼しなくても済ませる事ができます。

特に、ユーザー車検は少しでも費用を抑えたい方におすすめの方法なのでこれから検討中の方は参考にしてみてください。

やり方を覚えてユーザー車検に挑戦してみよう

以上、ユーザー車検(持ち込み車検)に必要な6つの書類と車検を受けるまでの流れをお伝えしました。

記事でもわかる通り必要な書類は

・定期点検整備記録簿

・自動車損害賠償責任保険証明書

・自動車税納税証明書

・自動車重量税納付書

・継続検査申請書

一昔前であれば印鑑も必要でしたが、

現在はなくても大丈夫です。

・整備費用

法定費用は自賠責や重量税、検査費用の3つ。整備費用に関しては交換箇所がなければ特にかかりません。

| 自賠責保険料 | 普通車(24ヶ月契約)の自賠責保険料:21,550円 軽自動車(24ヶ月契約)の自賠責保険料:21,140 |

| 自動車重量税 | 車の重量により異なります。 |

| 検査手数料 | 普通自動車:2,200円 軽自動車 :1,800円 |

・必要書類の準備

・車検予約

・受付で手続きを済ませる

・車検を受ける(検査)

手順通りにやることで車検合格まで依頼しなくても済ませることができるので、もしこれからユーザー車検を検討している方は参考にしてみてください。

※なお、『自分ではユーザー車検ができないけど車検の為に車を預けに行く暇がない。』こんな方には、出張型の車検。【出張車検のセイビー】がおすすめ。

プロの整備士が自宅に訪問し、点検から整備・車検まで行います。その際の代車手配や待ち時間なしで自宅にいながらラクに車検を取得できます。