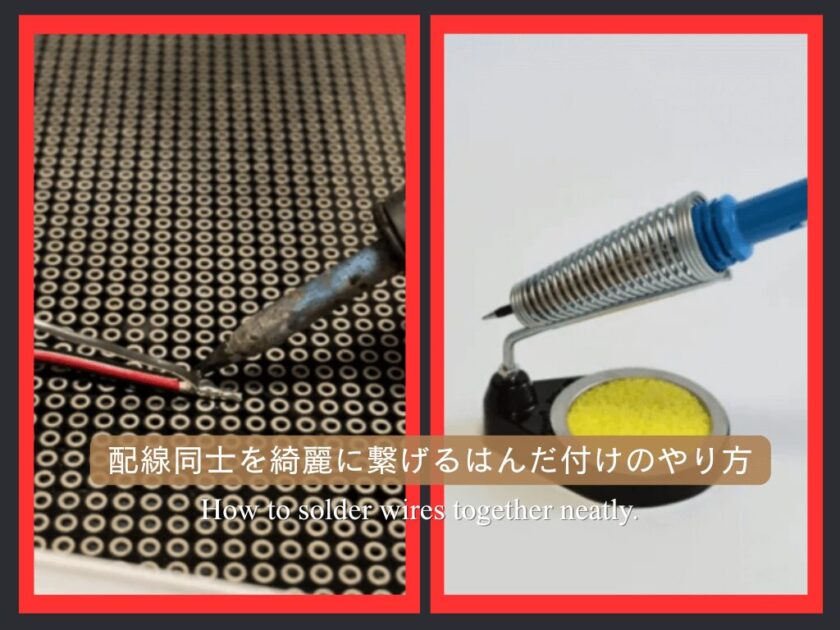

配線のはんだづけをしてみたいんだけど。どうやって繋げればいいの?注意する点は?

このような悩みにお応えします。

一般的にはんだづけは、熱で溶けやすい溶加材(はんだ)をはんだごてで溶かす事によって物同士を結合させる方法。イメージとしては溶接のようなもので、一度溶かしたものをつなげる事で徐々に溶加材(はんだ)が固まり結合が出来ます。

ただはんだづけと一言で言っても、慣れないと失敗しやすい(だまや抜けやすいなど。)ので正しく繋げるにはある程度の知識が必要になります。

そこでこの記事では、4つの注意点を元にはんだ付けの正しいつなぎ方をまとめてみました。

記事を最後まで読むことで知識を得る事はもちろん。これから先の作業で失敗するリスクを減らせるので参考にしてみてください。

✅使う場合の注意点が知りたい

✅自分でも使いこなせるようになりたい

はんだ付けはただ繋げればいい訳ではない

はんだづけなんてただ繋げればいいだけだから簡単じゃん。

こういった理由から軽く考える方がいますが、ただ繋げただけでは失敗のリスクが高いのでおすすめしません。

たとえばよくあるのが

・だまになりすぎて絶縁処理ができない

はんだづけが甘い場合によくあることで、少しの衝撃で接続部分が剥がれて外れる場合があります。接続部分が外れる=配線同士の場合は電気が流れなくなるので電装品が作動しなくなります。

まただまになりすぎる場合も問題で、絶縁処理が出来ずにむき出し状態なのでショートの危険性があります。特にプラスとマイナスが近い場合。プラスとマイナスは反する電気なので、触れた場合にショートして電装品が壊れる危険があります。

そのため、正しくはんだ付けする場合はいくつか注意して作業することが大切です。

はんだ付けをする上で注意しておきたい4つのポイント

ここからは、はんだ付けをする上で注意

しておきたいポイントについてお伝えします。

・もの同士を直接はんだづけしない

・はんだが固まりきらないうちに動かさない

・細線と太線は繋げない

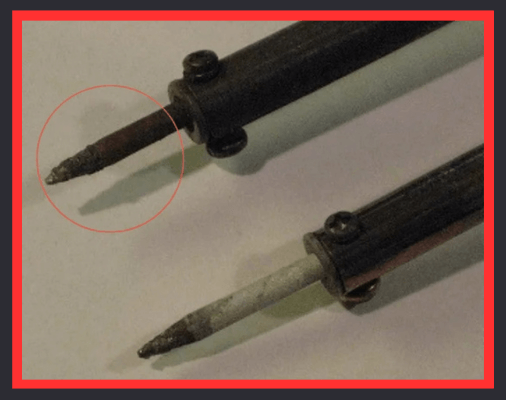

汚れたままのはんだごてを使わない

1つ目は汚れたままのはんだごてを使わない事。下手に汚れた状態で使うと

・はんだが溶けにくい

・ダマができやすくなる

いずれかの状態になります。特にはんだが溶けにくい状態では、接触不良の原因になりかねないので必ず汚れは落としておきましょう。

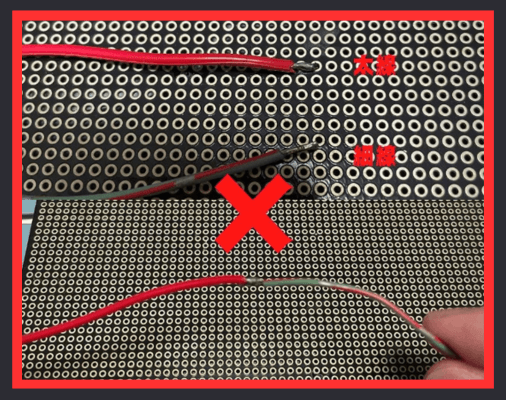

もの同士を直接はんだづけしない

2つ目はもの同士を直接はんだづけしない事。直接はんだづけしてしまうと、はんだが行き渡らない部分が出るので接触不良の原因になります。

例えば、今回使用した配線コードを例にすれば配線同士をくっつけた状態ではんだ付けをすることですね。

一見すると全体ではんだづけされているように見えますが…実際は見えない箇所で繋がっていないことが多いです。その結果として接触不良となります。

なので、失敗のリスクを防ぐためにも事前に

ハンダを流しこんでおく事がおすすめです。

はんだが固まりきらないうちに動かさない

3つ目ははんだが固まりきらないうちに動かさない事。固まりきらないうちに動かしてしまうと

・はんだ部分が取れる

いずれかの状態になります。

イメージとしては接着剤と同じですね。

接着剤と言えば物同士をくっつけるのが役割。ですが、完全に乾かなければくっつかないので、接着してすぐに動かせば剥がれてしまいます。

逆に、時間をおけば乾いて取れなくなる。はんだもイメージとしては同じです。熱で溶けたはんだは1度は溶けるものの、時間を置けば徐々に固まっていく性質があります。

なので、固まりきらないうちは動かさず

時間を置くように心がけましょう。

細線と太線は繋げない

4つ目は細線と太線は繋げないこと。つなげようと思えば繋げないことはないですが、電気の流れの関係で繋ぐ事は危険です。

細線と太線は耐えられる電気の量が違う。と言う事は、想定以上の電気が流れた際に細い方が耐えられなくなり配線が燃える危険性があります。

そのため、安全に車に使うなら

・太線は太線同士

でつなげることが大切です。

このように注意点にも目を通した上で、

はんだ付けの作業をしてみましょう。

はんだ付けの作業手順

それでは実際にはんだ付けの作業手順に

ついて順を追ってみていきましょう。

はんだづけに必要なパーツを準備する

まず、はんだづけをする上で必要なパーツに

ついて見ていきます。

はんだごて

はんだごては、はんだや接合部分を

加熱するために使用する工具です。

はんだごて台

はんだごて台は、はんだごてを置いて

おくための台です。

直に置くと熱で溶けてしまうので、

防止する目的として設置します。

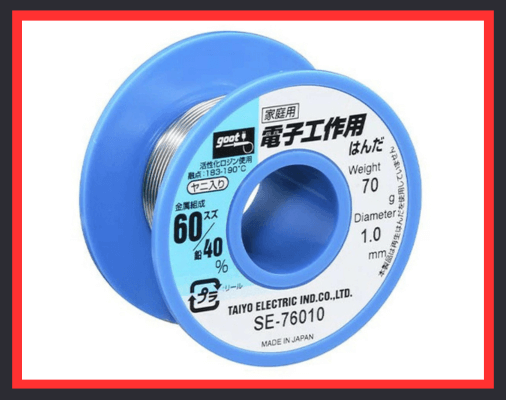

はんだ

はんだは、はんだ付けに利用される鉛と

スズを主成分とした合金です。

金属同士を接合したり、電子回路の電子部品をプリント基板に固定。もしくは配線を繋げる際に使用します。

はんだ吸い取り線

はんだ吸い取り線は、名前の通りはんだを

吸い取るためのもの。

間違った箇所に当ててはんだごてを押し

付けることで、簡単に除去できます。

配線コード

配線コードは、エーモンなどから出ている

追加の配線になります。

主にカスタムなどで配線が足らなくなった時に、追加としてはんだづけして使うことが多いです。

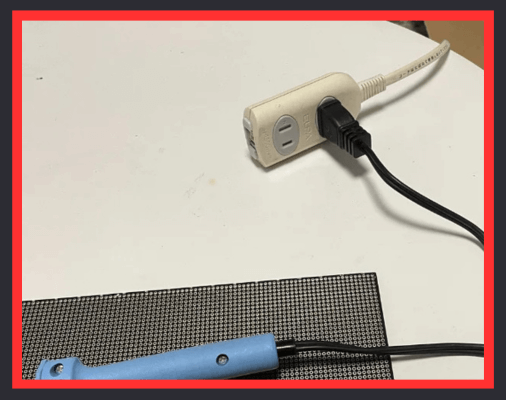

コテ台にはんだごてをセットする

準備が出来たらコテ台にはんだごてをセット。この時、先端が汚れている場合には拭き取って綺麗にしておきましょう。

汚れぐらいなら別に大丈夫じゃないの?

少しくらいなら。と思うかもしれないけど、はんだのつきが悪くなるから必要事項なんだよね。

そのため、手間ではありますが汚れはふき取っておきましょう。また、はんだごて台に関して。

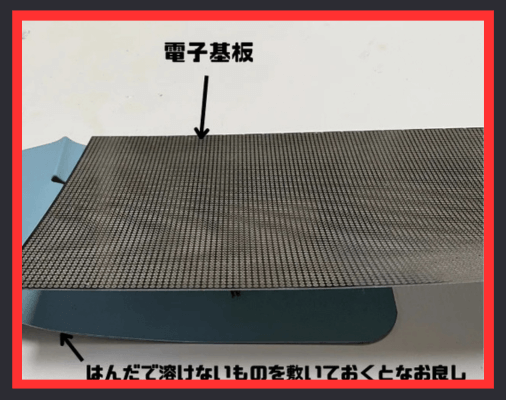

はんだごて台を使わない場合は、代用として下に

溶けない板などを敷いて上に電子基板を置くと安全です。

はんだごての電源を入れる

セットまでが終わったら、はんだごての

電源を入れていきましょう。

電源を入れてすぐは熱が入り切らないので、

3〜5分ほど待ちましょう。

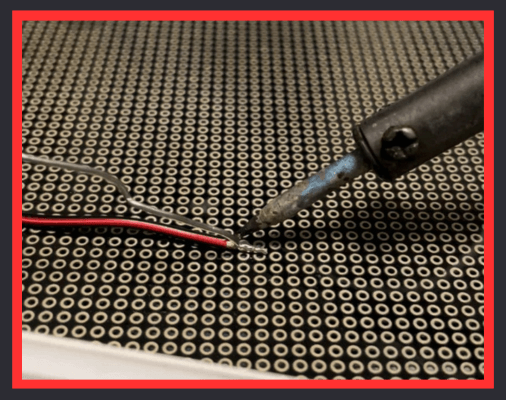

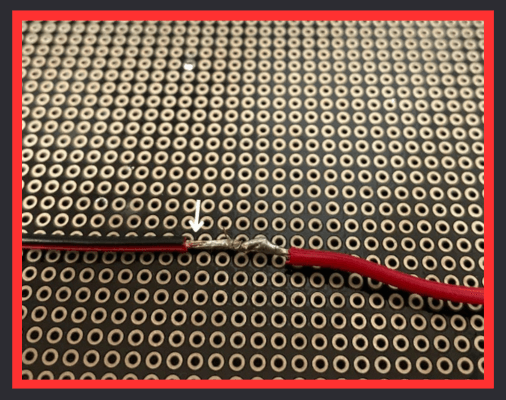

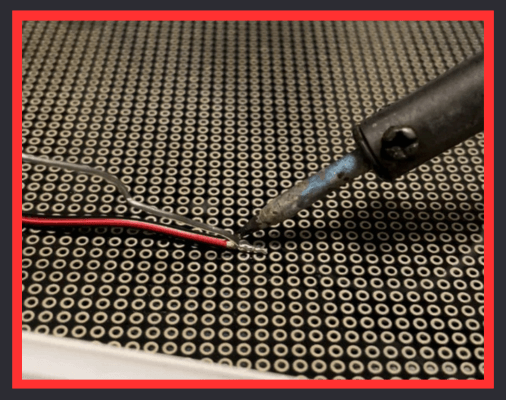

配線にはんだを流し込む

はんだごてに熱が充分こもったら、

配線にはんだを流し込んでいきましょう。

先に配線に流し込む理由としては、はんだが不十分で接触不良になるのを防ぐためです。

事前に流すかどうかで行き渡る範囲が変わります。なので、必ず事前に流すことを心がまけましょう。

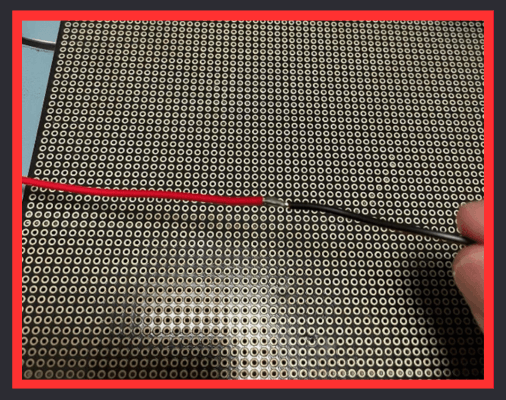

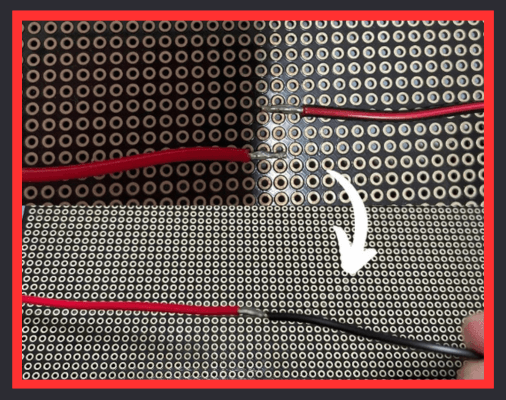

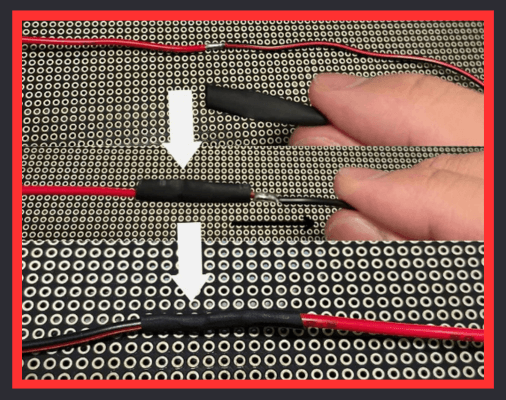

配線の銅線同士を合わせてはんだづけをする

最後は配線の銅線同士を合わせてはんだづけをする工程です。

上からはんだをとかして全体に馴染む

ように繋げていきます。

あとは乾くのを待って、引っ張った時に

ヒビや抜けないようなら完成です。

収縮チューブではんだ付けした箇所を覆う

はんだ付けで配線をつなげる事が出来たら、

最後に収縮チューブで覆っていきましょう。

適度な長さにカット⇒チューブに熱を与えて縮める⇒収縮チューブが抜けない事を確認。

※収縮チューブの作業手順が知りたい場合は【【初心者でも作業は簡単】熱収縮チューブを利用した配線保護や絶縁の方法 】でまとめているので参考にしてみましょう。

ここまでが一通りの工程となります。

初心者でも10分あればできます。

やり方自体は手順通りにやれば難しくないので、これから先の参考にしてみてください。

はんだ付けの方法を理解してカスタムに役立てよう!

以上、配線同士を綺麗に繋げるはんだ付けの

方法と注意点を解説しました。

今回の記事のおさらいです。

はんだごての電源を入れる

配線にはんだを流し込む

配線の銅線同士を合わせてはんだづけをする

・もの同士を直接はんだづけしない

・はんだが固まりきらないうちに動かさない

記事でもわかる通り、はんだ付けは適当にやればはんだが剥がれて接続部分が外れる・だまになりすぎて絶縁処理ができないなどの原因になりかねません。

そのため、もしこれから先作業で使う場合には4つのポイントにも気を付けて正しいはんだ付けをしましょう。