車から電源を取りたいんだけど、ナビ(オーディオ)裏とかの配線って取り方がよく分からないんだよね。なんか簡単に電源確保できる方法ってないかな。

このような悩みはありませんか?

『これから電源を確保するぞ』と意気込んで見たものの、電源の取り方が分からない。もしくは取れる場所が分からないことから頭を悩ませることってありますよね。

実際に私も今でこそ電源確保ができるようになっていますが…車を弄り始めた当初(初心者の頃)は『電源って何?』程度の知識から始めました。

ただ近年ではカスタムもやりやすくなっていて、電源確保も簡単にできるようになっています。

特に『今回紹介するヒューズボックスから簡単に電源が取れる方法』は、初心者でもカスタムに取り入れやすい方法なので参考にしてみてください。

※ヒューズについて他にも知識をつけたい。こんな方は、【車のヒューズの知識”よくある悩み(疑問)や解決策・作業まとめ”】でまとめている内容を参考にしてみてください。

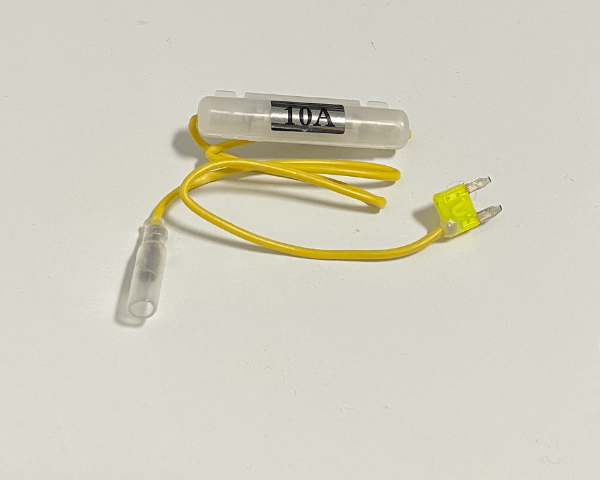

ヒューズ電源は電源が簡単に取れるパーツ

通常のヒューズと同じように、

10A・15A・20Aの3つがあります。

いずれかのヒューズに差し込む事で簡単に

電源をとりだす事ができます。

ちなみに色の違いとしては

・15A=イルミ電源

・20A=常時電源

A(アンペア)ごとに色分けされています。

仕組みとしてはヒューズを差し込む事でギボシ

端子側に電気が流れて電源確保ができるという流れ。

※ただし配線自体は0.75sqなので、使う場合は作業に合わせて太さを変換させる必要があるので注意しましょう。

0.75sqから太さを変換させるやり方については以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

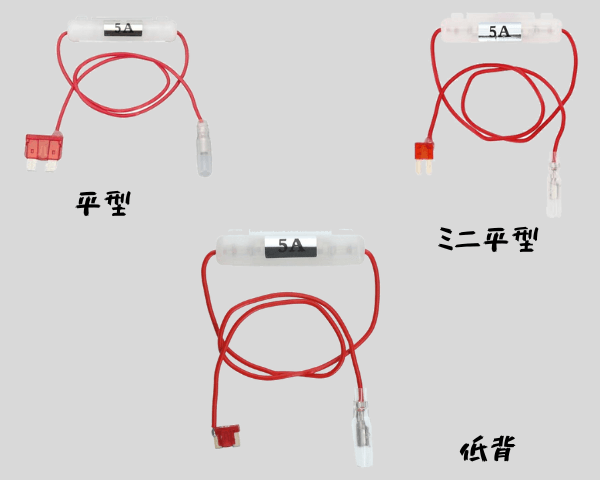

使用可能なヒューズ電源の種類について

またヒューズには種類があり

・ミニ平型

・低背

3つに分けられます。

平型ヒューズ電源

1つ目は平形ヒューズ電源です。

平形ヒューズは旧車と呼ばれる車によく

使われていたタイプのヒューズです。

ヒューズの中で一番大きいのが特徴。

他にも輸入車に多く使われているもので、ヒューズの小型化と共にほとんど使われなくなりました。

ミニ平型ヒューズ電源

平型端子が少しコンパクトになった

タイプのヒューズですね。

平型端子を使用している車より新しめの

年式の車に使われています。

低背ヒューズ電源

『平型』『ミニ平型』ときて一番新しいヒューズです。

新しめの車では一番多く使用されている

タイプのヒューズですね。

このように使用可能なヒューズ

には上記3つがあります。

使用方法について

ここからはヒューズ電源の使用方法

について確認していきましょう。

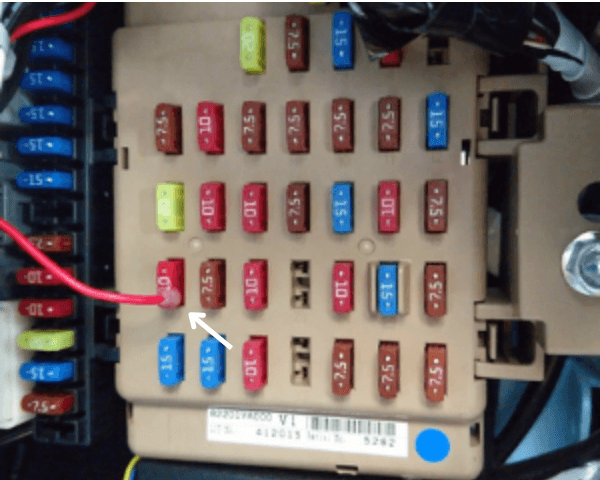

純正のヒューズと差し替えるだけ

画像のように純正のヒューズと差し替える

だけで電源の確保は完了です。

後は電装品と繋ぎ点灯チェックをして

問題がなければ大丈夫です!

電源を探したり配線を分岐して作ったりと

いった手間のかかる作業がいらないので簡単ですね。

この方法は

・配線のショートが怖く触れない

という方にはおすすめです。

実際のヒューズボックスから電源を取るやり方については以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

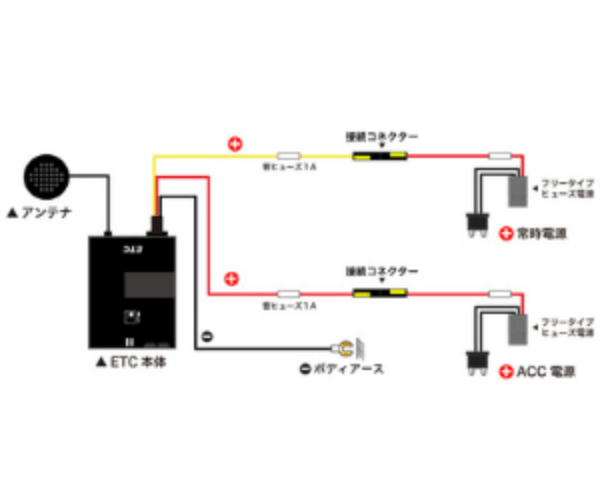

ヒューズ電源を使った使用例

ヒューズ電源を使った使用例で言えば

画像のようなものですね。

たとえばETCを使った例を見てみましょう。ETCを取り付けようと思った時に、本来なら電源を探して配線をそれぞれ作って…など色々必要になるかと思います。

ですが、ヒューズ電源を使用すれば画像の

ように簡単に取りつけができる訳ですね。

この場合なら

・ヒューズ電源(10A)ACC電源用

2つがあれば取り付けはできます。

他にも電装品を取り付けようと思った時に、

同じように使用すれば簡単に電源の確保が出来ます。

ヒューズ電源を使用する際の注意点

ただしヒューズ電源はこのように便利に使用する事ができますが、使用するにあたって注意点があるので最後にいくつかご紹介します。

注意点2.アンペア(A)数に注意

注意点3.ヒューズの向きに注意

注意点1.形状に注意

1つ目は形状に注意する事です。

ヒューズ電源には『平型』『ミニ平型』

『低背』と3つの種類のがあります。

車によって形状が異なり、車に合ったものでないと差し込む事が出来ません!

・最近の車では『ミニ平型』『低背』の場合が多いです。

『自分の車はどの形状のヒューズを使っているのだろう?』という方は一度取り外し確認するといいでしょう!

注意点2.アンペア(A)数に注意

2つ目はアンペア数に注意する事です。

アンペア数はヒューズに表記されている数字です。

『最大でこのくらいなら耐えられますよ』

という意味が込められています。

そのため、同じ数字のヒューズがないからと数字以上のヒューズを差し込むとヒューズが飛んでしまいます。

詳しい原因については、次の記事でまとめているので合わせて参考にしてみてください。

また、実際に使えるA数もその数値の半分なので

許容量を超える電装品の取り付けも危険です。

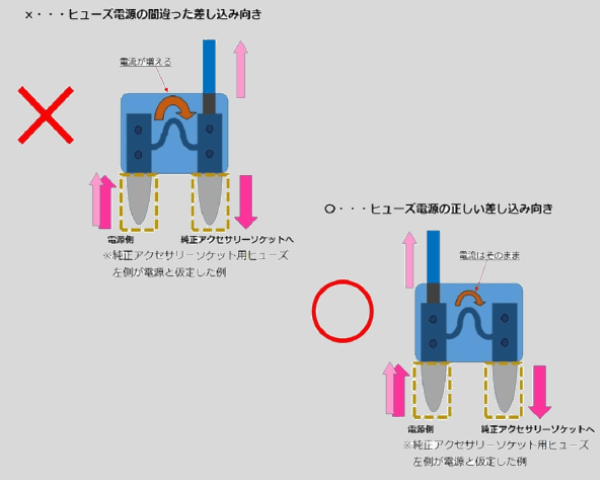

注意点3.ヒューズの向きに注意

3つ目はヒューズの向きに注意する事です。

交換するタイプのヒューズなら向きは気にする必要はありませんが…

ヒューズ電源にはヒューズに配線が付いているために配線がある方を電源側つまり電気が流れる側に合わせる必要があります。

合わせた場合と違う場合でどう変わるのか?

以下で見てみましょう。

率直に言えばヒューズが切れやすくなります…

その理由は電気の流れる量が増えるからです。

ヒューズは本来電源側と電装品側に分かれています。ヒューズだけならどちらも流れる電気が均等になっているので、向きを気にせず取り付けても問題がないのですが…

ヒューズ電源はあくまでも使えるアンペア数が半分なので、電源側に取りつけないとそのままの電気が流れてしまいます。

電気が流れると許容量を超えてヒューズが切れるといった結果になります。

逆に電源側に取りつければ流れる電流は

そのままなので切れる心配はなくなります。

ですので、差し込む場合には向きに注意しましょう。

電源側の向きがわからない方は検電テスターがおすすめです。

電気を感知できるので、簡単に向きがわかります。

検電テスターの使い方がわからない方は、次の記事を参考にしてみましょう。

ヒューズ電源と組み合わせたおすすめの活用法

種類についてはなんとなくわかったんだけど、電装品と組み合わせた使い方なんかでおすすめの方法ってないかな?

使い方次第になるけど、いくつかあるからその中で今回は2つほど紹介するね。

ETCやドライブレコーダーの電源確保に

1つ目はETCやドライブレコーダーの電源確保に活用する事です。

ETCやドライブレコーダーと言えば、

・ACC電源

などいくつかの電源をつないで作動させるもの。

慣れてくれば電源確保もそこまで難しくありませんが、初心者から始めた場合に電源がわからないとまず電源を取る事すらできません。

そんな時に役立つのがヒューズ電源です。

同じ数値とサイズのあったヒューズ電源と差し替えるだけで簡単に電源確保ができます!

プラスマイナス分岐ターミナルとの組み合わせ

もう一つはプラスマイナス分岐ターミナルとの組み合わせです。

プラスマイナス分岐ターミナルは、1つの電源から電源を複数分岐(最大4つ)できるパーツ。

ヒューズ電源は差し替えるだけで電源が取れるパーツ。

ヒューズ電源+プラスマイナス分岐ターミナルを組み合わせれば、ヒューズ電源で取った電源を4つまで使える事になります。

たとえばACC電源を取った場合。

大元はACC電源1つですが、そこから電気が分散されて最大で4箇所ACC電源を取る事ができます。

もちろん他の電源でも同じように取れば分散して取れるようになります。

使い方の例として知りたい方は次の記事を参考にしてみましょう。

【実例】プラス・マイナス分岐ターミナル2831を使ったLEDの光らせ方 ≫

このように使い方次第でカスタムの幅が広がるので、自分に合った方法で組み合わせて使いこなしてみましょう。

記事のまとめ

以上、ヒューズから電源確保ができる方法について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ミニ平型ヒューズ電源

低背ヒューズ電源

注意点2.アンペア(A)数に注意

注意点3.ヒューズの向きに注意

記事を読んでいただくとわかる通り、ヒューズ電源は純正のヒューズと差し替える事で簡単に電源を取る事ができる電装部品になります。

・部品を取り付けるたびにオーディオを取り外して電源を…

という悩みを持つ方にはありがたい部品と言えます!

取り付け自体も1分かからずにできるので、是非電装品の取り付けと一緒に活用してみてください!